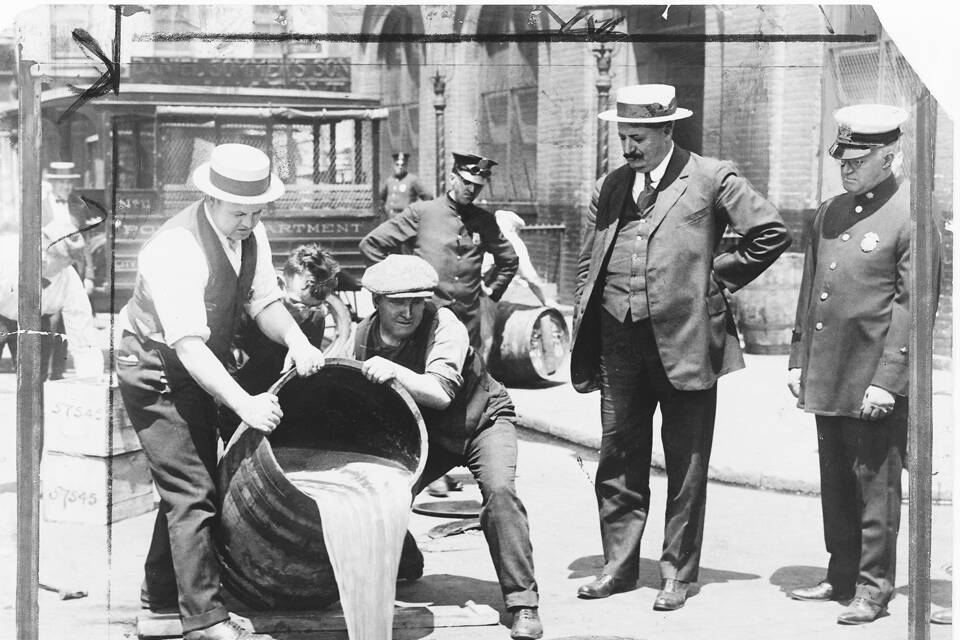

Warum das Alkoholverbot in den USA nie funktionierte

Der 26. Juni ist der "Internationale Tag gegen Drogenmissbrauch". Wie schwer es sein kann, Drogen zu verbannen, zeigen die Erfahrungen mit der Prohibition in den USA vor 100 Jahren.

Von Christian Satorius

New York City. Die Initiatoren hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Wenn man den Alkohol einfach verbietet, so die Idee, könnte es künftig auch keine Alkoholiker mehr geben. Die Produktivität würde zu-, Kriminalität und Korruption hingegen abnehmen. Ja, sogar die Kosten für Gefängnisse wollte man auf diese Weise reduzieren. Und nicht zuletzt sollte das