Mannheimer Autor Breinersdorfer über Adenauer und de Gaulle

Fred Breinersdorfer hat "Tatort"-Folgen, Oscar-Filme und jetzt ein Drama über Adenauer und de Gaulle geschrieben. Im Interview spricht er über Politik, Kino und KI.

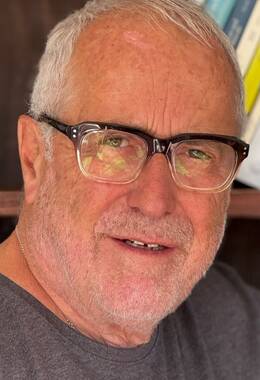

Drehbuchautor und Filmproduzent aus Mannheim

Von Dieter Oßwald

Mannheim. Er hat die Vorlagen für über zwanzig "Tatort"-Folgen geschrieben, darunter waren auch einige für den legendären Schimanski alias Götz George. Für das Kino verfasste der gelernte Jurist Fred Breinersdorfer die Drehbücher zu den zeithistorischen Dramen "Sophie Scholl – Die letzten Tage" (nominiert für den Oscar) und "Elser – Er hätte die Welt verändert".

Vom Widerstand in der NS-Zeit erzählt ebenfalls "Das Tagebuch der Anne Frank", das 2016 auf der Berlinale seine Weltpremiere feierte. Nun hat sich der gebürtige Mannheimer Breinersdorfer die deutsch-französische Erzfeindschaft vorgenommen.

In dem Drama "An einem Tag im September" (ab sofort in den Mediatheken von Arte und ZDF; Freitag, 12. September, 20.15 Uhr auf Arte und Montag, 15. September, 20.15 Uhr im ZDF) geht es um das historische Treffen zwischen Frankreichs Premierminister Charles de Gaulle und dem deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer am 14. September 1958.

Herr Breinersdorfer, wie reden Politiker hinter den Kulissen? Adenauer und de Gaulle wirken im Film recht steif.

Das Hochfranzösische, diese sehr sorgfältige, diplomatische Sprache gehört einfach zu de Gaulle. Wenn man sich Originalaufnahmen anhört, merkt man sofort, wie wichtig ihm dieser Tonfall war und wie gut er wirkte. Adenauer hingegen hatte eine extrem einfache Sprache, man sagte, er benutze gerade einmal 300 verschiedene Wörter. Das wäre für den Film zu wenig gewesen, er hätte dann leicht wie ein etwas einfältiger Mann gewirkt. Deshalb habe ich seine Dialoge an der Diplomatensprache orientiert, die man in den Protokollen des Auswärtigen Amts liest. Diese Aufzeichnungen enthalten keine Dialoge, sie sind Ereignisprotokolle, in einem ganz eigenen, präzisen Diplomaten-Ton gehalten. Den habe ich übernommen und gemeinsam mit Regisseur Kai Wessel so weit geschliffen, dass er immer noch zu Adenauer passt, die komplexe Gedankenführung wiedergibt und für das Publikum verständlich bleibt.

Sie haben die Zusammenarbeit mit Kai Wessel als "Zahnräder ohne Knirschen" beschrieben.

Es war tatsächlich eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit, wie ich sie selten erlebt habe, und das gilt nicht nur für Kai Wessel, sondern für das gesamte Team. Wir haben uns gegenseitig zugehört, und wenn eine gute Idee kam, wurde sie übernommen, weil sie gepasst hat, nicht um jemandem einen Gefallen zu tun. Ich arbeite oft so, dass ich bei unterschiedlichen Auffassungen vorschlage, die Szene einfach einmal in verschiedenen Versionen auszuprobieren, um zu sehen, wie sie funktioniert. Häufig kommt dabei eine dritte, noch bessere Lösung heraus, die dann übernommen wird. Bei diesem Film gab es nicht die oft übliche kämpferische Grundstimmung bei Drehbuchgesprächen. Stattdessen herrschte eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, weil alle dasselbe Ziel verfolgten, die kreativen Räume zu öffnen, damit ein guter Film entsteht: konzentriert, professionell und ohne Eitelkeiten.

Die Geschichte hat mehrere Erzählstränge. Beletage oben und Küche unten. Hat "Downton Abbey" da Pate gestanden?

Nein, die Dramaturgie dieser Serie ist aber ein gutes Beispiel. Die Struktur unseres Films ergab sich auch aus den Themen, die ich erzählen wollte. Auf der einen Seite steht die politische und diplomatische Ebene, in der sich zwei Männer, die sich noch nie zuvor begegnet sind, langsam annähern und einen jahrhundertealten Konflikt mit Millionen Opfern ausräumen. Das war ein historischer Glücksfall, der so vielleicht nur einmal in Jahrhunderten vorkommt. Parallel dazu gibt es die Handlung in der Küche mit Louise, der Köchin, deren Weigerung für die verhassten Deutschen zu kochen historisch belegt ist.

Beruht die weitere Handlung rund um sie auch auf historischen Fakten?

Alles Weitere rund um sie habe ich erfunden, um den persistierenden gegenseitigen Hass zu schildern. Auch das Ereignis in Colombey les Belles ist Fiktion, gehört in denselben Kontext und zeigt gleich zu Beginn, wie tief die Gräben noch sind und wie sie sich in persönlichen Verletzungen und Traumata ausdrücken. Die beiden Referenten der Politiker haben historische Biografien, ihre Wortgefechte und Konflikte sind aber frei erfunden, um die Figuren filmisch lebendig zu machen. Die jungen Frauen sind fiktiv und stehen nicht für einen modischen Modernitätsgedanken, sondern weil sie die Zukunft verkörpern und den Blick nach vorn öffnen.

Sie selbst haben eine sehr persönliche Geschichte zum deutsch-französischen Verhältnis.

Mein Großvater war ein leidenschaftlicher Franzosenhasser. Er war nie in Frankreich, kannte keine Franzosen, nur den idiotischen Hass. Er kaufte Bücher voller Feindschaft und wollte sie mir vererben. Als Student habe ich diese Bücher irgendwann entsorgt, was ich heute bedauere, denn viele dieser Titel sind heute nicht mehr auffindbar und wären als Zeitzeugnisse interessant gewesen. Bei mir hat sich seine Haltung ins Gegenteil verkehrt. Meine Frau und ich verbringen jedes Jahr ein halbes Jahr in Südfrankreich, und ich empfinde mich als ausgesprochen frankophil.

Wie äußert sich das?

Während meines Studiums bin ich mit Kommilitonen nach Paris gefahren, um französische Studenten zu unterstützen, die auf dem Boulevard Saint-Michel, gegen die Schließung der Sorbonne durch de Gaulle zu demonstrierten. Dort bin ich dann auch gleich von der CRS, der französischen Bereitschaftspolizei, ziemlich vermöbelt worden. Diese persönliche Gegenbewegung zu meinem familiären Erbe war für mich ein Ansatzpunkt für die Szene im Restaurant, in der die Frauen fragen, wo die Denkmäler für die Erinnerung an die Opfer in der Zivilbevölkerung, die Frauen und Kinder bleiben und wie es mit der Zukunft mit unseren Völkern weitergeht.

Madame de Gaulle spielt im Film eine auffallend starke Rolle.

Historisch war sie extrem zurückhaltend und hat nie ein Interview gegeben. Sie war aber eine kluge und weitsichtige Beraterin ihres Mannes. Jeden Abend saßen die beiden zusammen und sprachen, sie strickte oder stickte, er spielte Patience, und genau in einer solchen Situation ist er eines Tages gestorben. Man weiß nur sehr wenig über ihren Einfluss, außer dass er groß gewesen sein muss. Diese Lücke in den Protokollen und Biografien habe ich genutzt, um ihre kluge und emotional anrührende Figur zu entwickeln und eine plausible Erklärung für eine Wendung in der verfahrenen Gesprächssituation der Politiker zu schaffen.

Eine häufig gestellte Frage fällt auch im Film: Gibt es Freundschaft in der Politik?

Ich bin überzeugt, dass es sie gibt, und zwar auch über politische Grenzen hinweg. Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt sind ein Beispiel dafür, ebenso Kohl und Mitterrand. Mitterrand war als Sozialist in vielem konservativ, Kohl als CDU-Mann in manchen Dingen erstaunlich fortschrittlich. Solche Gegensätze können sich ergänzen. Als Autor gebe ich diese Frage am Ende bewusst dem Publikum zurück, damit es selbst eine Antwort findet.

Nutzen Sie künstliche Intelligenz für Ihre Arbeit?

Beim aktuellen Film nicht, ChatGPT gab es damals noch nicht. Heute nutze ich KI gelegentlich als Rechercheinstrument, weil es Zeit spart. Rein kompositorisch oder ideenmäßig brauche ich KI nicht, das ist meine Arbeit und die mache ich selbst. Dafür bin ich zu stolz.

Im Unterschied zu den Stars führen Drehbuchautoren in der Öffentlichkeit ein ziemliches Stiefmütterchen-Dasein. Fühlen Sie sich ungerecht behandelt?

Das geht Kameraleuten, Schnittmeistern und anderen Abteilungen nicht anders. Augen auf bei der Berufswahl! Film ist immer die Leistung eines ganzen Ensembles, deswegen ist der Name des Regisseurs auf den Postern fast immer genauso klein gedruckt wie unserer im "Billing Block". Anerkennung von Kollegen ist mir viel wichtiger. Wenn ich scharf auf Fototermine und den Roten Teppich gewesen wäre, hätte ich Schauspieler werden müssen.

Ihr Kollege Woody Allen arbeitet mittlerweile gleichfalls für TV-Anbieter. Teilen Sie eigentlich dessen eiserne Disziplin, sich jeden Morgen um 8 Uhr an das Schreiben zu machen?

Nein, ich kann mittlerweile auch unterwegs prima schreiben, selbst morgens im Warteraum eines Flughafens. Früher hatte ich so einen Zettelkasten wie Woody Allen, in dem ich Notizen mit guten Einfällen aufbewahrte. Da gab es sogar ein Kärtchen mit Namen, die mir gut zu passen schienen. Oder ich entwarf für jede Figur eigens einen individuellen Fragebogen wie im Bewerbungsgespräch. Heute bin ich da routinierter. Und ich schreibe, wenn mir was einfällt und nicht wenn der Wecker klingelt.

Es gibt Dutzende Ratgeber für Drehbuchautoren – lässt sich Schreiben lernen?

Bis zu einem gewissen Grad sicher – aber Talent gehört schon auch zur Kunst. Wie sagte Karl Valentin: "Kunst ist schön. Macht aber Arbeit".

Was ist das größte Manko für einen Drehbuchautor?

Nicht kommunikativ zu sein. Wer glaubt, er wäre das wahnsinnige Originalgenie, ist nicht teamfähig. Im Film muss man ein Mannschaftsspieler sein. Ich jedenfalls sehe mich wie ein offensiver Mittelfeldspieler im Fußball, der Räume aufmachen muss und nicht zustellen darf – aber Gegenpressing kann ich auch ganz gut, um das Publikum zu überraschen.

Was ist der größte Fehler, den ein Drehbuch haben kann?

Es gibt sogar zwei größte Fehler: keine Emotion und keine Spannung.

Was wünschen Sie sich, dass die Zuschauer es aus dem aktuellen Film mitnehmen?

Dass es gut ist, miteinander zu sprechen, heute mehr denn je. 250 Jahre Erbfeindschaft führen zu gar nichts, außer zu Millionen von Toten.