Wie der Geist der Bibliotheca Palatina zurückkehren soll

Vor 400 Jahren verließ die berühmte Bibliothek als Kriegsbeute die Stadt. In der Heiliggeistkirche erinnerte ein Festakt daran. Die Protestanten wünschen sich eine Ausstellung.

Von Julia Lauer

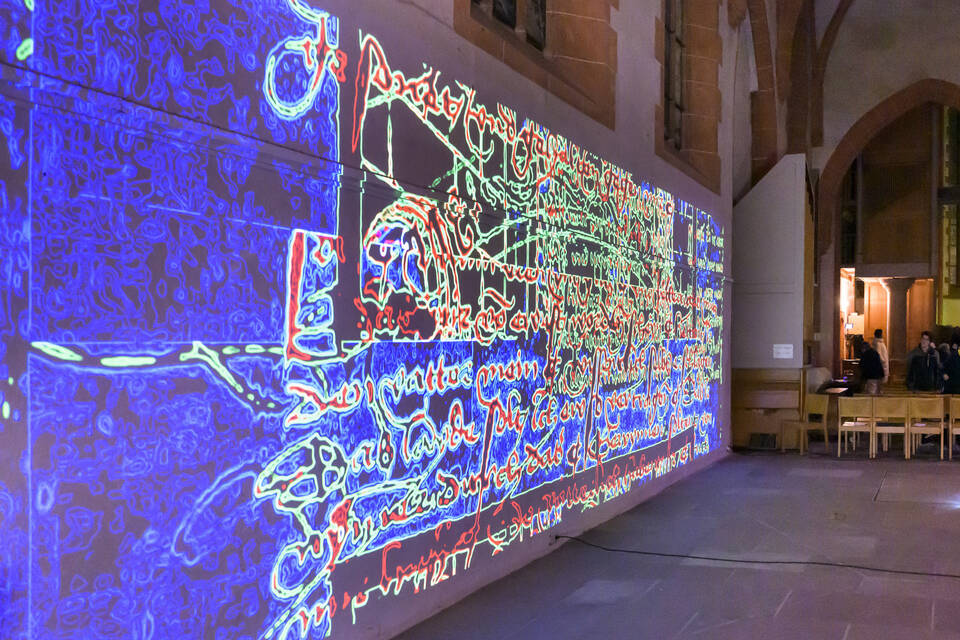

Heidelberg. Mehr als 200 Jahre lang kamen Glaube und Wissen in der Heiliggeistkirche zusammen – bis der römische Gesandte Leone Allacci die Bibliotheca Palatina, die wichtigste Schriftensammlung nördlich der Alpen, im Februar 1623 in Richtung Vatikan abtransportierte.

Dass sich dieses Ereignis nun zum 400. Mal jährte, nahm die evangelische Kirche

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+