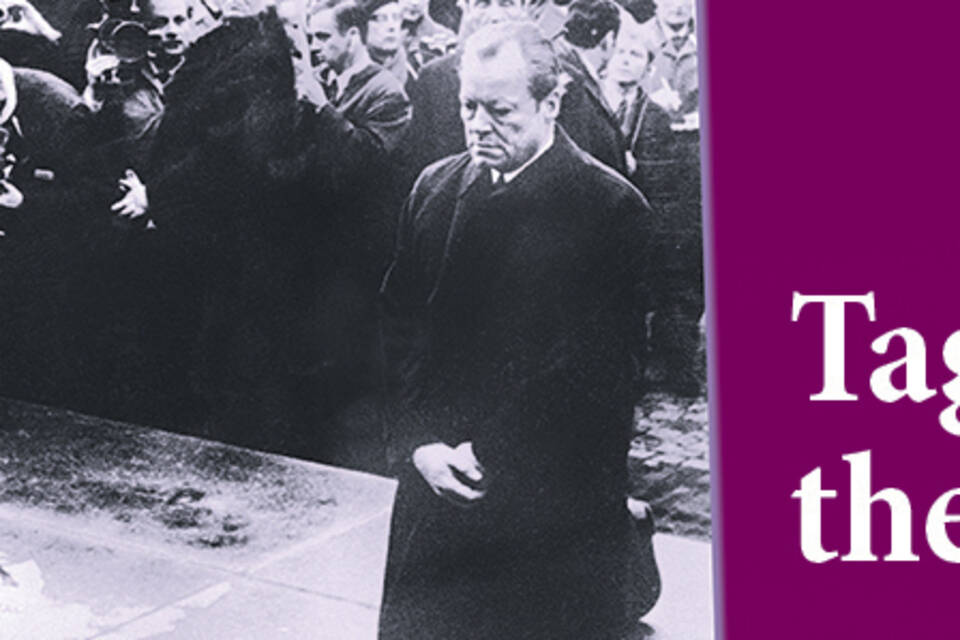

Als der deutsche Bundeskanzler um Vergebung bat

Am heutigen Montag jährt sich der Kniefall des damaligen Kanzlers Willy Brand in Warschau zum 50. Mal.

Von Ulrich Krökel, RNZ Warschau

Warschau. Eine nasse Dezemberkälte hängt über der Stadt. In der Nacht sind ein paar Schneeflocken gefallen und wieder getaut. Die Steine vor dem Mahnmal sind noch feucht. Ist es statthaft, hier niederzuknien? Um zu spüren, wie es sich damals angefühlt haben mag für Willy Brandt: auf kaltem, hartem Grund, in dem Schmutz, den Stiefel und

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+