Das Vermächtnis des Großherzogs

Vom Weinberg zum Welterbe: Die Mathildenhöhe Darmstadt als Wegbereiterder Klassischen Moderne

Von Margarete Roden

Der Kölner Dom, die Akropolis von Athen und Chinas Große Mauer – allesamt berühmte Welterbestätten. Unter ihnen nahm 2021 eine kleine feine Perle aus dem südlichen Hessen den ihr gebührenden Platz ein: die Mathildenhöhe Darmstadt. Sie ist auch für uns Deutsche ein eher wenig bekannter Ort, aber ebenso einzigartig wie die Konkurrenz aus aller Welt. Für die Wissenschaftsstadt Darmstadt ist sie das Aushängeschild schlechthin und die noch relativ frische Unesco-Listung ein willkommener Touristenmagnet. Aber auch die Darmstädter selbst lassen sich auf der Mathildenhöhe gerne blicken. Unter ihnen viele Studenten, die eine Architekturvorlesung unter freiem Himmel zu schätzen wissen. Die gerne neben dem Lilienbecken im Baumschatten auf der Wiese sitzen, den Zeichenblock im Schoß, um Ausschnitte des großartigen Gebäudeensembles zu skizzieren.

Ob sie wissen, dass die Mathildenhöhe ihren Namen einer bayerischen Prinzessin verdankt? 1833 heiratete nämlich Mathilde Karoline, eine Tochter von König Ludwig I., Hessens Erbgroßherzog Ludwig, der ihr den Englischen Garten auf dieser höchsten Erhebung der Stadt zum Geschenk machte. Wo noch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein Wein angebaut worden war, hatte man um 1800 mit der Planung einer Parkanlage begonnen und unter Ludwig fortgeführt. Mathilde, inspiriert vom Englischen Garten in München, tat das Ihre dazu und stattete die Mathildenhöhe unter anderem mit einem Platanenhain aus.

Hintergrund

Etwas außerhalb: Hotel Jagdschloss Kranichstein, fürstliches Wohnen in einstigem Jagdschloss und seinen Nebengebäuden inmitten eines Parks, DZ/F ab 137 Euro; www.hotel-jagdschloss-kranichstein.de

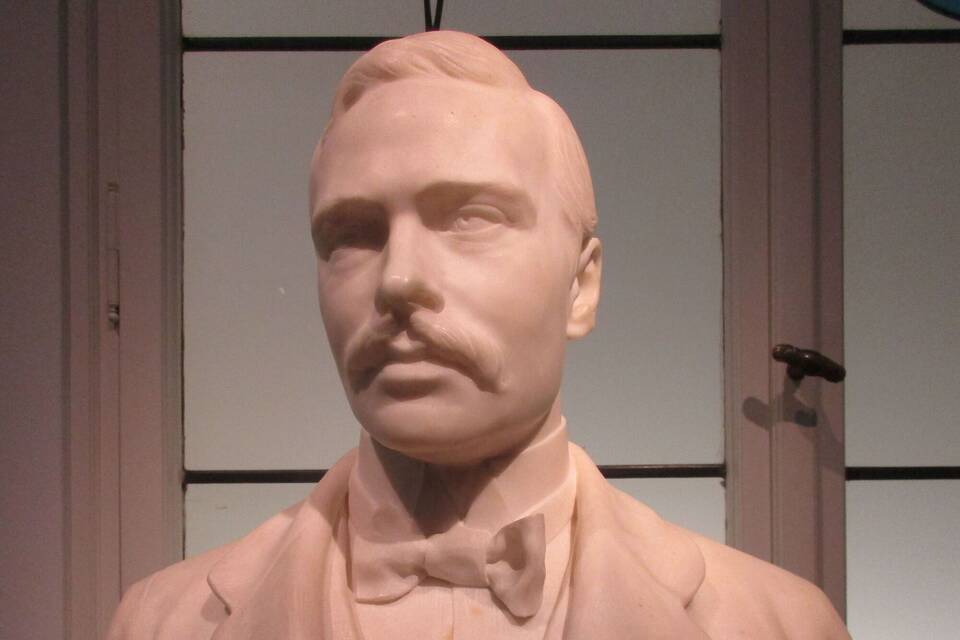

> Mathildenhöhe: Nützliche Besucherinfos (Führungen, Ticketbuchung, Termine etc.) unter www.mathildenhoehe.eu. Das Ausstellungsgebäude ist aufgrund von Sanierungsarbeiten derzeit geschlossen. Wann das Gebäude wieder öffnet, sei noch nicht absehbar. > Weitere Infos: www.darmstadt.de; www.mathildenhoehe-darmstadt.de; www.park-rosenhoehe.infoDoch war es nicht die Namen gebende Großherzogin, der der Hügel im Osten Darmstadts letztlich seine Prominenz verdankt, sondern der Großneffe ihres Gatten, der als letzter Großherzog über das Land regieren sollte: Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein, ein Liebhaber und, selbst musisch ausgesprochen begabt, Förderer der Künste. 1899 legte dieser visionäre Mann mit der Gründung einer Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe den Grundstein für eine Zeitenwende in der Entwicklung von Kunst und Architektur. Im Rahmen von vier Bauausstellungen (1901, 1904, 1908 und 1914), die unterschiedlichen Mottos folgten, entstanden hier neben gestalteten Parkanlagen und Gärten Wohnhäuser, Ateliers und Ausstellungsgebäude – "als einzigartiges Ensemble und wegweisender Ort der Frühmoderne", so Dr. Philipp Gutbrod, Direktor des Instituts Mathildenhöhe.

Für die erste Ausstellung warb Ernst Ludwig selbst die Künstler an: Architekten, Bildhauer, Grafiker, Maler wie Entwerfer für angewandte Kunst – unter ihnen Joseph Maria Olbrich, Hans Christiansen, Peter Behrens, Ludwig Habich. Und gewährte ihnen jede gestalterische Freiheit. Sie schufen – in der Ausführung unterstützt von auswärtigen wie lokalen Firmen – individuelle Wohnhäuser inklusive des eigens dafür entworfenen und darauf abgestimmten Interieurs. "Solche permanenten Häuser für eine Ausstellung hatte es weltweit noch nie gegeben", sagt Gutbrod über den ersten Auftritt der Künstlerkolonie. Denn bevor die künftigen Besitzer – vier von ihnen waren Künstler der Mathildenhöhe – ihr neues durchdesigntes Zuhause bezogen, konnte die Öffentlichkeit während der gesamten Ausstellungszeit alles in Augenschein nehmen. Ausstaffiert mit Katalogen, in denen für wirklich jedes Stück die Preise standen. Egal, ob Parkett oder Teppich, Esstisch oder Klavier, Geschirr oder Besteck – was den Besuchern gefiel, konnten sie bestellen. Womit der Großherzog als kluger Marketingstratege seinen Beitrag leistete zur Kultur- und Wirtschaftsförderung in der Region.

Auch interessant

Wer heute auf der Mathildenhöhe das "Museum Künstlerkolonie" besucht – untergebracht im ebenfalls 1901 fertiggestellten und als gemeinschaftliches Ateliergebäude genutzten Ernst-Ludwig-Haus –, findet diese Kataloge anschaulich präsentiert und ihr Innenleben als Wandtapete reproduziert. In einer Dauerausstellung würdigt das Institut die Arbeit der Künstlerkolonie mit Fotos und Modellen, mit Möbeln, Gemälden, Skulpturen und Keramik in ihrer Bedeutung für die Kunst der Zukunft.

Ein anschließender Gang durchs Außengelände führt die Leistung der Künstlerkolonie, die im Laufe der Jahre 23 Mitglieder zählte, anhand ihrer innovativen Architekturen, verbunden über Kieswege und Rasenstücke, noch einmal vor Augen. Denn: "Nirgends sonst auf der Welt lässt sich der Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert so gut ablesen wie hier", meint Gutbrod. Also der Wechsel vom floralen Jugendstil zur funktionalistischen Architektur der Moderne. Wo noch verspieltes Dekor vereinzelt Eingänge ziert, während an anderer Stelle schon vermehrt klare Linien und reduzierte Formen einen neuen Stil beschreiben, wie ihn das Bauhaus erst einige Jahre später formuliert.

Rund um die exotisch anmutende Russische Kapelle mit ihren goldenen Zwiebelhauben, die Zar Nikolaus II., Ernst Ludwigs Schwager, ab 1897 für Besuche in der Heimat seiner Frau hatte bauen lassen, gruppieren sich die Werke der Künstlerkolonie, gewachsen mit jeder Ausstellung: unten im Alexandraweg die ersten Wohnhäuser, die fast alle auf Entwürfe von Olbrich zurückgehen – auch sein eigenes mit dem unverkennbaren blau-weißen Kachelfries als einzigem Fassadenschmuck. Oben auf dem Hügel dann etwa das riesige, auf einem älteren Wasserreservoir errichtete Ausstellungsgebäude von 1908 und wie ein düsterer Schatten davor der backsteinerne Hochzeitsturm aus demselben Jahr, mit über Eck laufenden Fensterbändern und einem Dachabschluss, der an die fünf Finger einer Hand erinnert.

Kreativ zeigten sich die Künstler auch 1914, als der Bildhauer Bernhard Hoetger mit Plastiken und Reliefs das symmetrisch bepflanzte Geviert des Platanenhains verschönte. Und als neben Steinbänken, schmiedeisernen Bögen und Betonpergolen von Albin Müller der Schwanentempel und vor der Russischen Kapelle das Lilienbecken dazukamen – letzteres ein steingefasstes Brunnenbassin, der Boden mit farbigen Fliesen belegt, während an der Rückwand zwischen dickbäuchigen Säulen das Wasser geräuschvoll hervorsprudelt.

Der Erste Weltkrieg beendete nicht nur die vierte Ausstellung, für die diese Werke erdacht worden waren, er bedeutete auch das Aus für die Künstlergemeinschaft auf der Mathildenhöhe. Danach war die Welt eine andere. Geblieben sind aber die Gebäude und Kunstwerke als wertvolles Erbe einer Zeit, die erfüllt war von einem weltoffenen wie progressiven Gedankengut und dem Geist gegenseitiger Inspiration. Die Wohnhäuser der Künstler haben heute andere Besitzer und auch ihre Gärten haben sich verändert. Überhaupt sind nur noch kleine Teile der Gartenarchitektur aus den schöpferischen Jahren der Ausstellungszeit erhalten, wie Pergolen und Umzäunungen, aber auch Lilienbecken und Platanenhain.

Dafür hat sich nur wenige Straßenzüge weiter in den 1950er-Jahren eine neue Künstlerkolonie gebildet, in der bis heute Kunstschaffende wohnen und arbeiten: auf der Rosenhöhe, einem englischen Landschaftspark aus den Anfängen des 19. Jahrhunderts. Dort stehen betagte Bäume und historische Bauwerke, und auch ein später dazugekommener Rosengarten und die Gräber von Großherzog Ernst Ludwig und seiner Familie sind hier zu finden. Kurz: Eine zauberhafte Gartenkomposition, die sich mit der Mathildenhöhe zu einem Gesamtkunstwerk verbindet.