Wolfsrisse akzeptieren, aber keine Gnade für "Problemwölfe"

Die Mehrheit will die Raubtiere nach mehrfachen Rissen abschießen lassen. Beim Thema "Klimaschutz-Vorgaben" herrscht allerdings große Ratlosigkeit.

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Gerade am Montagabend verschickte das Landesumweltministerium wieder eine Pressemitteilung: "Tote Rinder in Bernau: Wölfe als Verursacher nachgewiesen". Höchstwahrscheinlich, so das Urteil der Experten, haben Mitglieder des einzigen Wolfsrudels im Südwesten die Herdenschutzmaßnahmen überwunden und zwei Rinder, elf und zwölf Monate alt, gerissen. Die Folge? Sollten die Tiere in Kürze erneut zuschlagen, könnten sie als "schadstiftende Wölfe" deklariert und getötet werden, so das Umweltministerium.

Wie ein solcher Wolfsabschuss im Land wohl aufgenommen würde? Darüber gibt der aktuelle "BaWü-Check" Aufschluss, die Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen. Ende November/Anfang Dezember wurden über 1000 Baden-Württemberger in einer repräsentativen Umfrage zu Umwelt- und Naturschutz befragt. Ein ganz zentraler Aspekt: der Umgang mit dem Wolf.

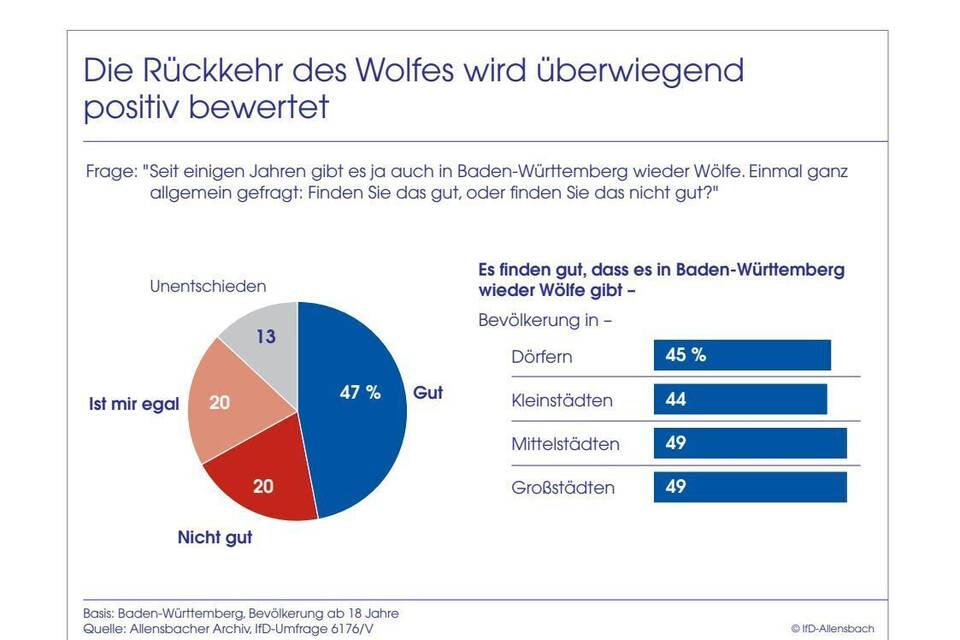

> "Willkommensstimmung" für den Wolf: Trotz regelmäßiger Berichte von Rissen: Grundsätzlich finden es die Menschen im Land gut, dass das Raubtier zurück im Land ist. Das sagen jedenfalls 47 Prozent. Kritisch äußert sich nur jeder Fünfte. Wesentliche Unterschiede zwischen Stadt und Land zeigen sich dabei nicht. Die Zustimmung in Dörfern und Kleinstädten ist nur geringfügig kleiner als in den Großstädten (vgl. Grafik).

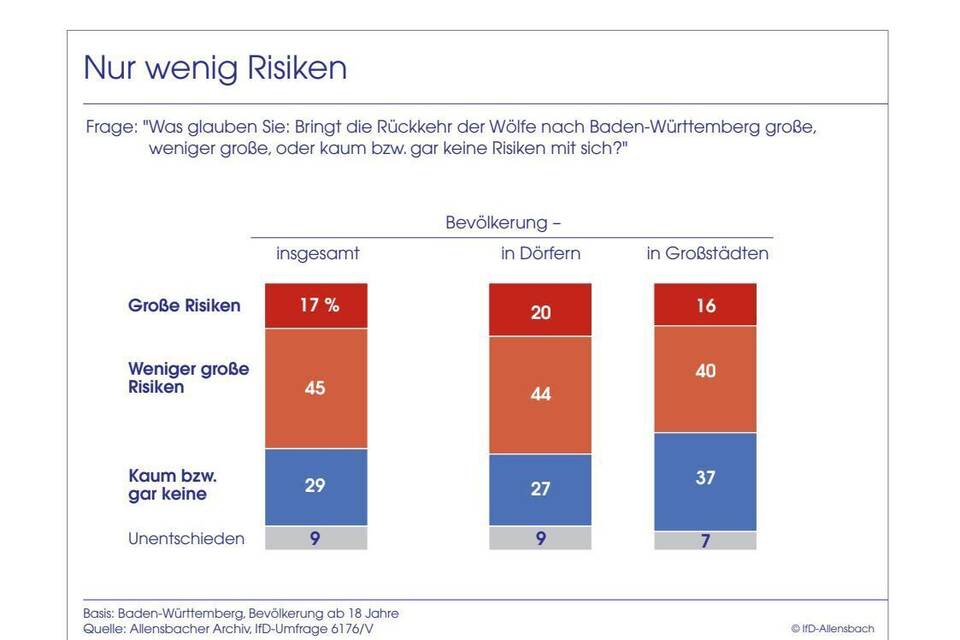

> Größeres Risikobewusstsein in den Dörfern: Generell schätzen die Befragten die Risiken durch Wölfe eher gering ein. "Große Risiken" fürchten 17 Prozent, kaum bzw. gar keine sehen 29 Prozent. Hier unterscheidet sich die Einschätzung in den Großstädten – wo die Bewohner offenbar weniger Angst vor einem Wolfsangriff in der Fußgängerzone haben – deutlicher von der Dorfbevölkerung (siehe Grafik).

Auch interessant

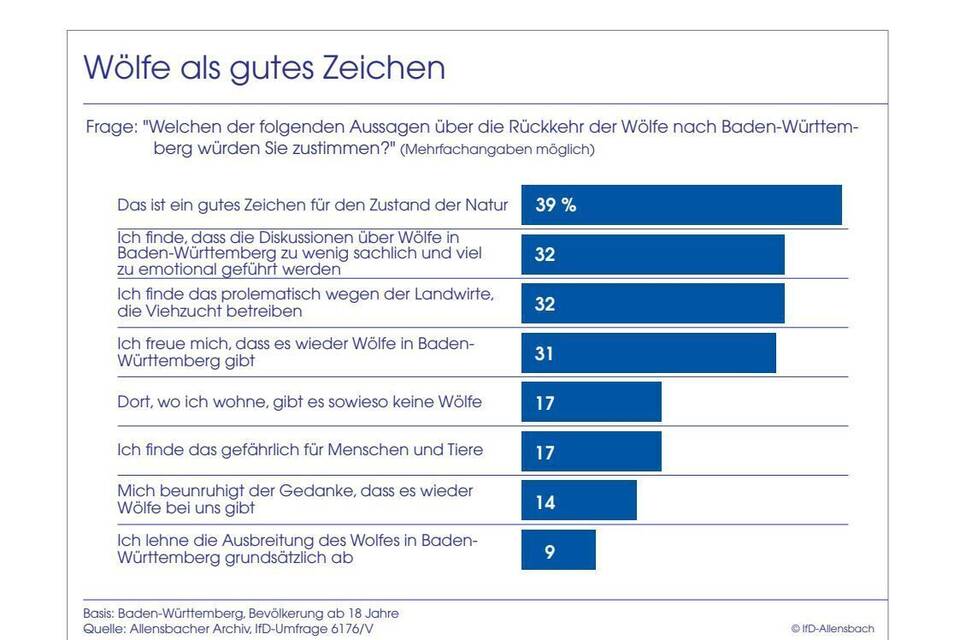

> Mitgefühl mit den Landwirten: Gefragt nach mehreren Aussagen über Wölfe, landen die zuversichtlichen Statements an der Spitze: So halten 39 Prozent der Befragten die Rückkehr des Raubtiers für ein gutes Zeichen für den Zustand der Natur. 31 Prozent freuen sich gar über den Bestand. 32 Prozent beklagen, dass die Diskussion "zu wenig sachlich und viel zu emotional" geführt werde.

Gleichzeitig gibt es hohes Verständnis für die Landwirte mit Viehzucht: Der Aussage, für diese sei die Entwicklung "problematisch", stimmen 31 Prozent zu. 17 Prozent halten die Wolfsrückkehr für Menschen und Tiere, 14 Prozent geben an, sie "beunruhige" der Gedanke. Eine grundsätzliche Ablehnung des Wolfes äußern 9 Prozent. Und 17 Prozent sagen: "Dort, wo ich wohne, gibt es sowieso keine Wölfe." Mehrfachangaben waren bei dieser Gewichtung möglich.

> Wolfsrisse akzeptieren: Insgesamt listet das Umweltministerium für 2023 bereits 15 bestätigte Nutztierrisse auf. Eine Mehrheit der Bevölkerung von 40 Prozent ist aber bereit, das zu akzeptieren. Nur 31 Prozent sagen, man dürfe das nicht hinnehmen. Rund ein Drittel (29 Prozent) ist unentschieden.

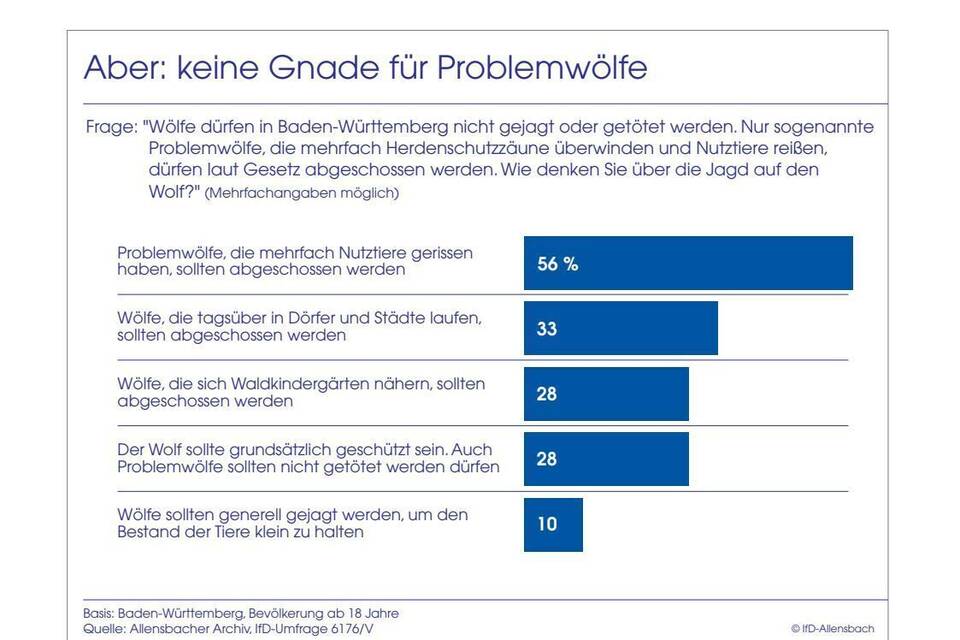

> Kein Verständnis für "Wiederholungstäter": Fragt man gezielter nach, unter welchen Bedingungen Wolfsabschüsse doch zulässig sein könnten, wandelt sich das Bild. So ist mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) der Meinung, Problemwölfe sollten abgeschossen werden. Auch Tiere, die tagsüber durch Dörfer laufen, will jeder Dritte nicht akzeptieren – während bei einer Annäherung an einen Waldkindergarten nur 28 Prozent den Abschuss befürworten. 28 Prozent der Befragten sind generell gegen die Tötung auch von "Problemwölfen". Und auf der anderen Seite kann sich jeder Zehnte eine generelle Bejagung der Tiere vorstellen (siehe Grafik).

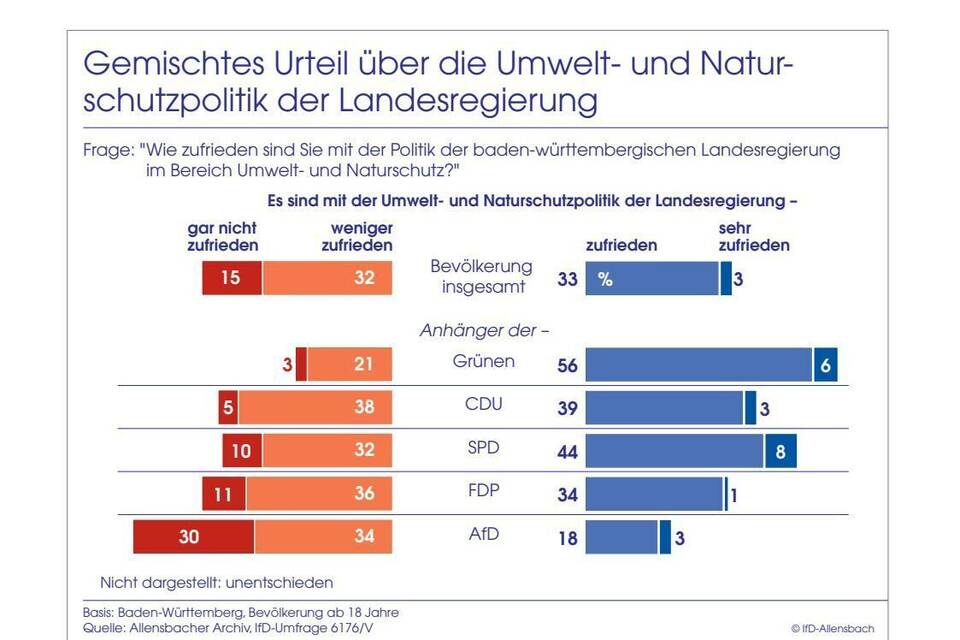

> Grüne zufrieden mit der Umweltpolitik: Gefragt wurde auch nach weiteren Themen aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz. Unter anderem nach einer Einschätzung der Landespolitik in diesen Themenfeldern: Mehrheitlich zufrieden sind hier vor allem die Anhänger der Grünen (62 Prozent) sowie der oppositionellen SPD (52 Prozent). Beim Regierungspartner CDU hingegen fällt das Urteil recht ausgewogen aus: 43 Prozent sind unzufrieden, 42 Prozent zufrieden (siehe Grafik links).

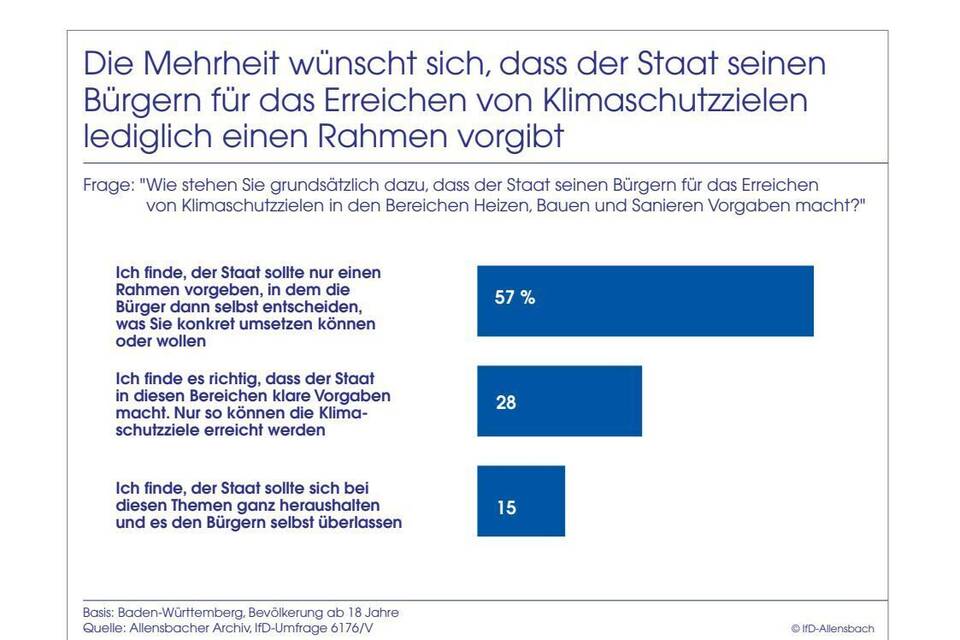

> Weniger Staatsvorgaben beim Klimaschutz: Vor dem Hintergrund diskutierter Klimaschutzvorgaben beim Heizen, Bauen und Sanieren sprechen sich 57 Prozent dafür aus, dass der Staat nur "einen Rahmen vorgeben" soll, die Bürger über die konkrete Umsetzung aber selbst entscheiden müssten. 28 Prozent halten "klare Vorgaben" für richtig. 15 Prozent sagen: "Der Staat sollte sich ganz heraushalten."

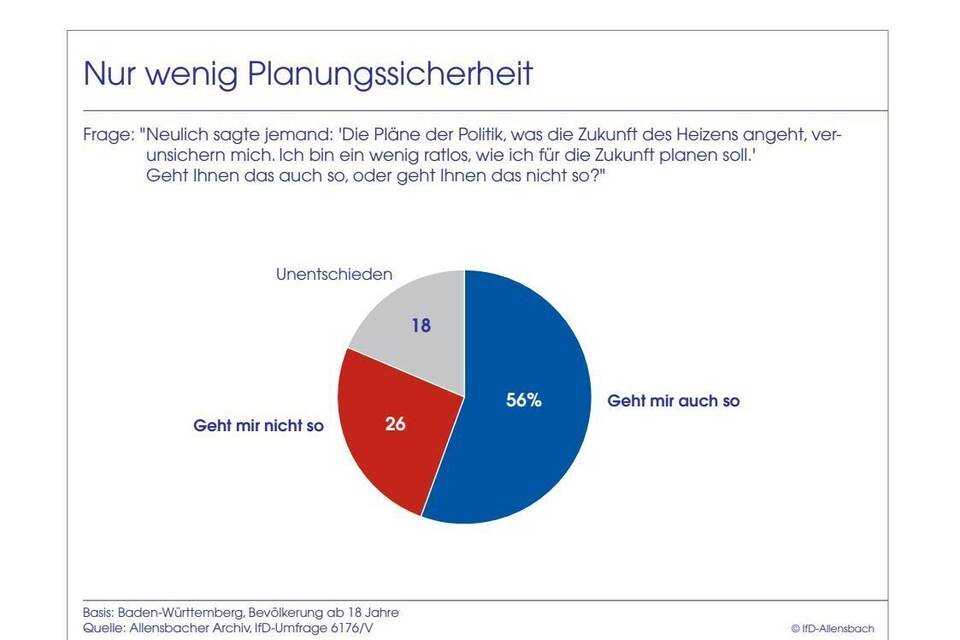

> Ratlosigkeit beim Heizen: Die politische Debatte über das Gebäudeenergiegesetz (das in seiner ursprünglichen Form als "Heizhammer" attackiert worden war) hat offenbar die Bürger nachhaltig verunsichert. Jedenfalls können sich 56 Prozent mit der Aussage identifizieren, man sei verunsichert und "ein wenig ratlos, wie ich für die Zukunft planen soll". 26 Prozent sehen das nicht so.

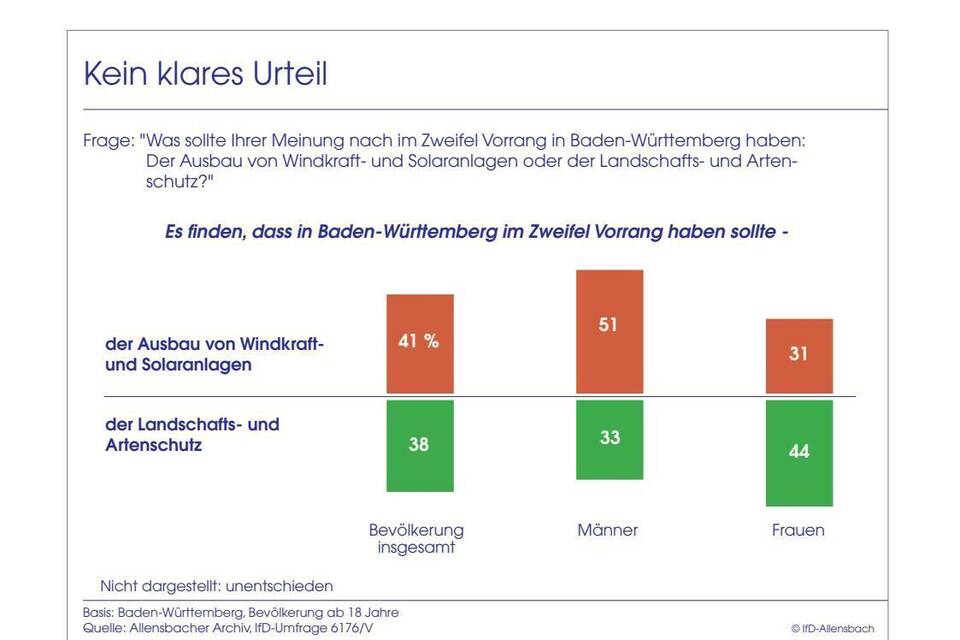

> Vorrang für Erneuerbare Energien? Beim Bau neuer Windkraft- oder Photovoltaikanlagen gibt es regelmäßig Konflikte mit dem Landschafts- und Artenschutz. Die Einschätzung ist hier geteilt: 41 Prozent würden den Erneuerbaren Energien den Vorrang einräumen, 38 Prozent dem Naturschutz. Spannend dabei: Bei den Männern spricht sich eine Mehrheit von 51 Prozent für die Technik aus (Artenschutz: 33 Prozent), während es bei den Frauen umgekehrt ist. 44 Prozent wollen die Landschaft erhalten, 31 Prozent fordern den Vorrang für Wind- und Solaranlagen.

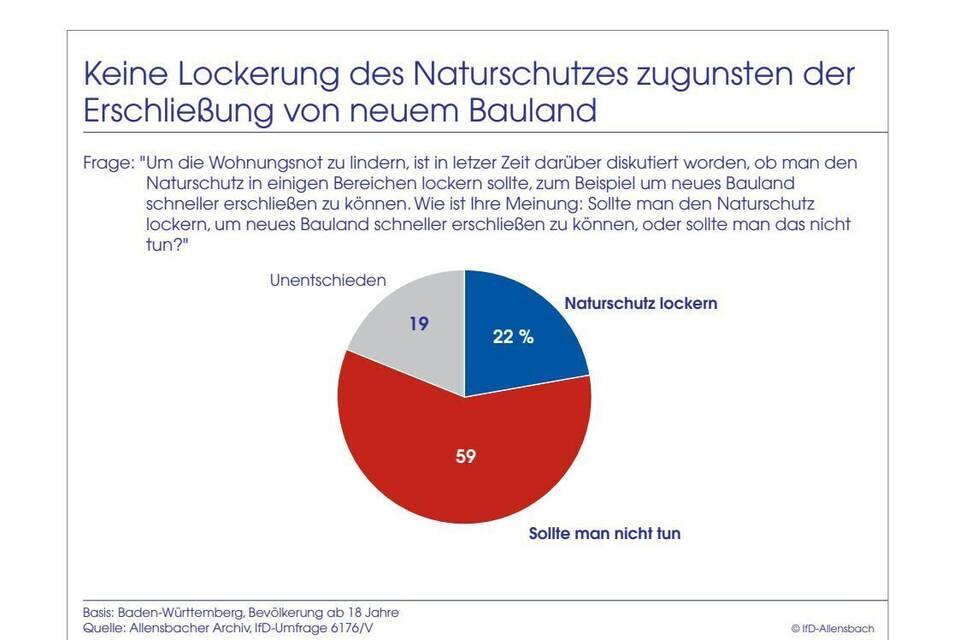

> Kein Bauland im Naturschutz-Bereich: Den Naturschutz lockern, um neues Bauland erschließen zu können? Da gibt es ein klares Nein von 59 Prozent der Befragten, nur 22 Prozent sind dafür.

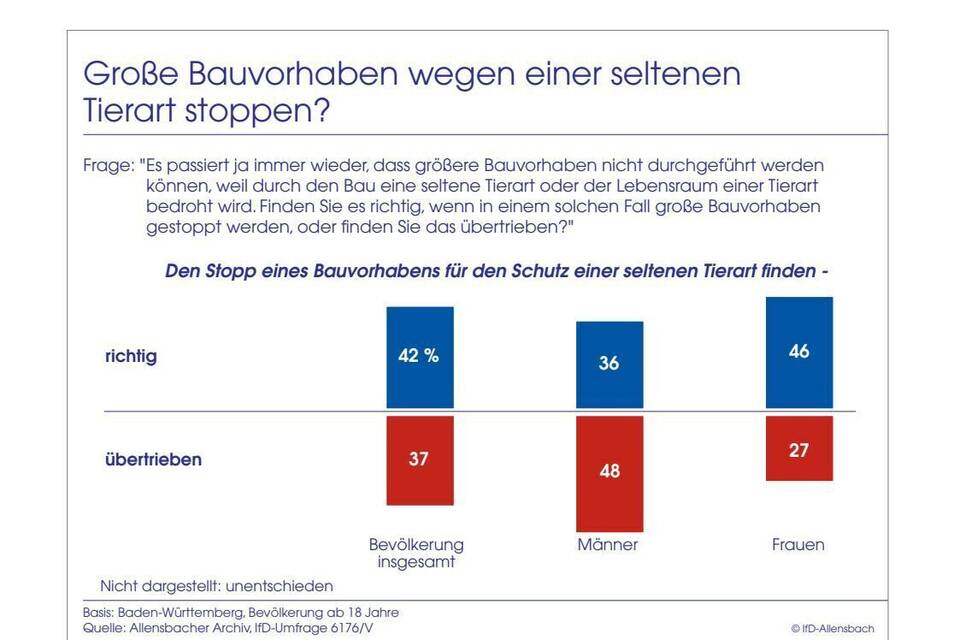

> Frauen schützen vorzugsweise Arten: Dass größere Bauvorhaben für eine seltene Tierart gestoppt oder unterbrochen werden, passiert immer wieder. Man erinnere sich nur an den Juchtenkäfer, der den "Stuttgart 21"-Bau verzögerte. Richtig finden einen Baustopp 42 Prozent, übertrieben 37 Prozent. Im Geschlechtervergleich sind es die Frauen, die eher eine Baustelle stilllegen würden: 46 Prozent sprechen sich dafür aus (übertrieben: 27 Prozent), während bei den Männern 48 Prozent gegen einen solchen Schritt sind und nur 36 Prozent dafür.

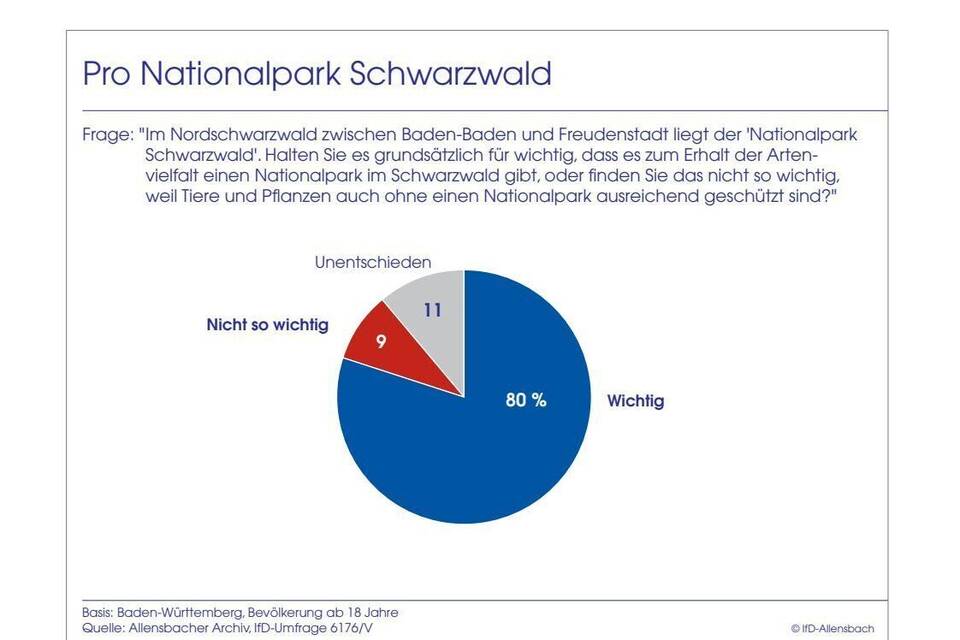

> Lob für den "Nationalpark Schwarzwald": Zum Abschluss noch ein versöhnliches Urteil über ein "Herzensprojekt" der Grünen im Land: Den 2014 gegründeten "Nationalpark Schwarzwald" halten 80 Prozent der Bürger für wichtig, nur 9 Prozent widersprechen. Unentschieden sind 11 Prozent.