Kretschmann ist mit Abstand der bekannteste Politiker

An den "Chef" reicht keiner ran. Özdemir ist für 23 Prozent der Wunsch-Nachfolger. Wohnraum ist derzeit das wichtigste Thema.

Von Sören S. Sgries

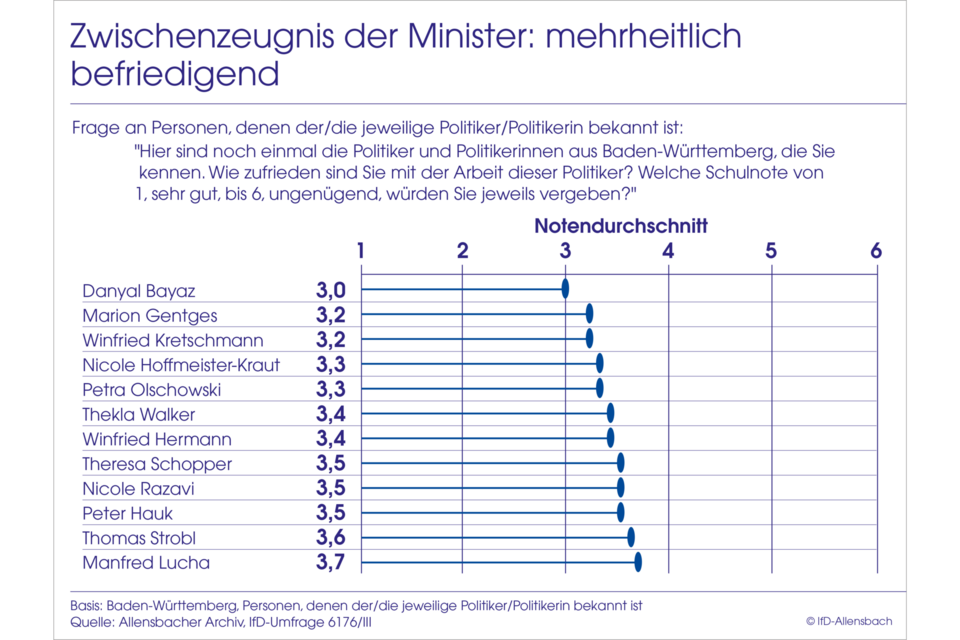

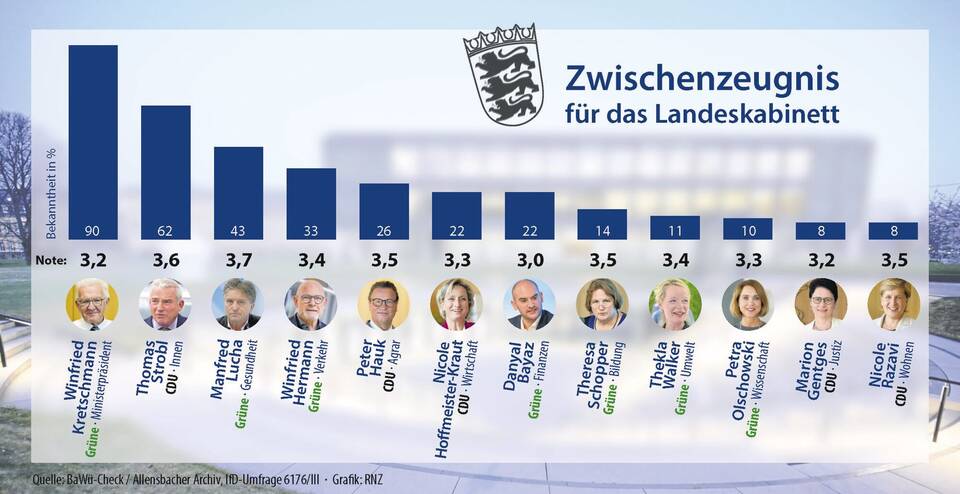

Heidelberg. Pünktlich zum Ferienbeginn gibt es auch "Zeugnisse" für die Landespolitiker – aber ob die damit zufrieden sein können? Laut aktuellem "BaWü-Check", der regelmäßigen Umfrage im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverlage, bekommt nämlich kein Mitglied der Landesregierung eine bessere Note als eine 3. Befragt wurden vom "Institut für Demoskopie Allensbach" im Juli 1016 Personen aus Baden-Württemberg.

> Topnote für den Finanzminister: Halbwegs zufrieden sein darf Danyal Bayaz, der 39-jährige Finanzminister. Mit 3,0 bekommt der Grünen-Politiker die beste Note – und ist damit sogar besser notiert als Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der mit einer 3,2 zur "Halbzeit" seiner dritten Regierung bewertet wird.

Die schlechteste Note geht an den Sozial- und Gesundheitsminister Manne Luch – eine 3,7. Innenminister und CDU-Landeschef Thomas Strobl steht an vorletzter Stelle: mit einer 3,6. Die weiteren Beurteilungen:

Stimmberechtigt waren übrigens nur diejenigen Befragte, die das entsprechende Kabinettsmitglied kannten.

Auch interessant

> Ein Promi und viele "Zwerge": Schon 2016, als erstmals eine Nachfolgedebatte über das Amt des Ministerpräsidenten geführt wurde, spottete ein Kommentator der "Stuttgarter Zeitung" über "Kretschmanns Zwerge" – so unbedeutend erschien die grüne Ministerriege.

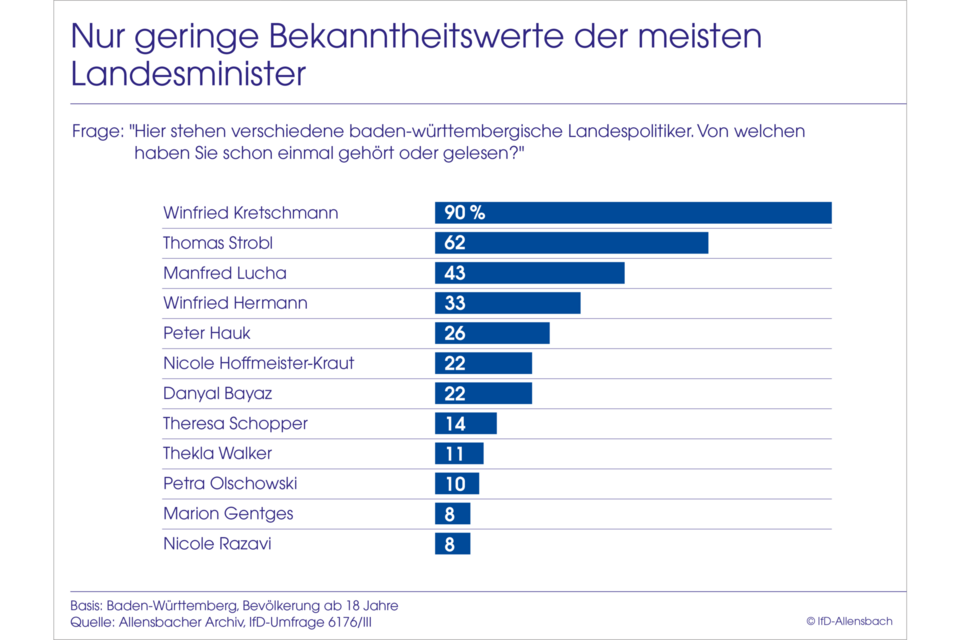

Und daran hat sich in der Wahrnehmung wenig geändert. So kennen zwar 90 Prozent der Baden-Württemberger den Regierungschef – doch danach nimmt die Bekanntheit der Kabinettsmitglieder rasant ab. Mit dem Namen von Innenminister Thomas Strobl können immerhin noch 62 Prozent der Befragten etwas anfangen. Wahrscheinlich aber auch, weil der CDU-Landeschef mit einigen Skandalen zu kämpfen hat und hatte.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kennen immerhin nach 43 Prozent – höchstwahrscheinlichen aus den Zeiten der Corona-Pandemie. Danach sinkt die Prominenz rasant (siehe Grafik). Selbst Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne), die immerhin mit der Schulpolitik ein zentrales Landesthema verantwortet, kennen nur 14 Prozent der Befragten.

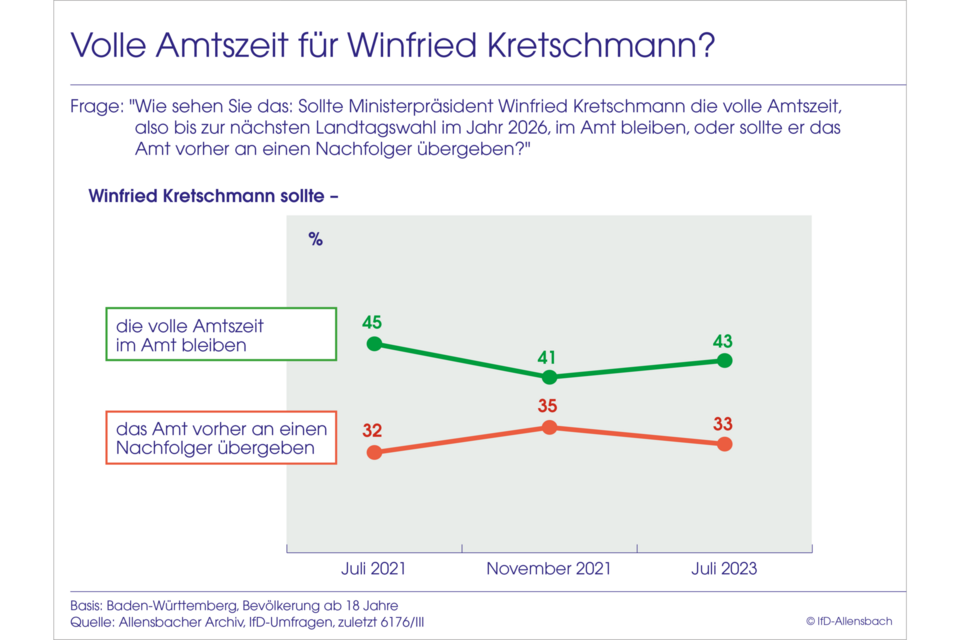

> Kretschmann soll im Amt bleiben: In der Debatte um ein vorzeitiges Ausscheiden des Ministerpräsidenten aus seinem Amt, ist die Positionierung in der Bevölkerung klar: 43 Prozent sagen, Kretschmann soll die volle Amtszeit bleiben, nur 33 Prozent wollen die vorzeitige Übergabe an einen Nachfolger. Eine inzwischen wohl eher theoretische Debatte. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel beharrte jüngst im RNZ-Interview jedenfalls darauf: "Diese Frage wird sich nicht stellen, weil Winfried Kretschmann etwas anderes versprochen hat." Und die CDU müsste schließlich einen neuen Ministerpräsidenten mitwählen...

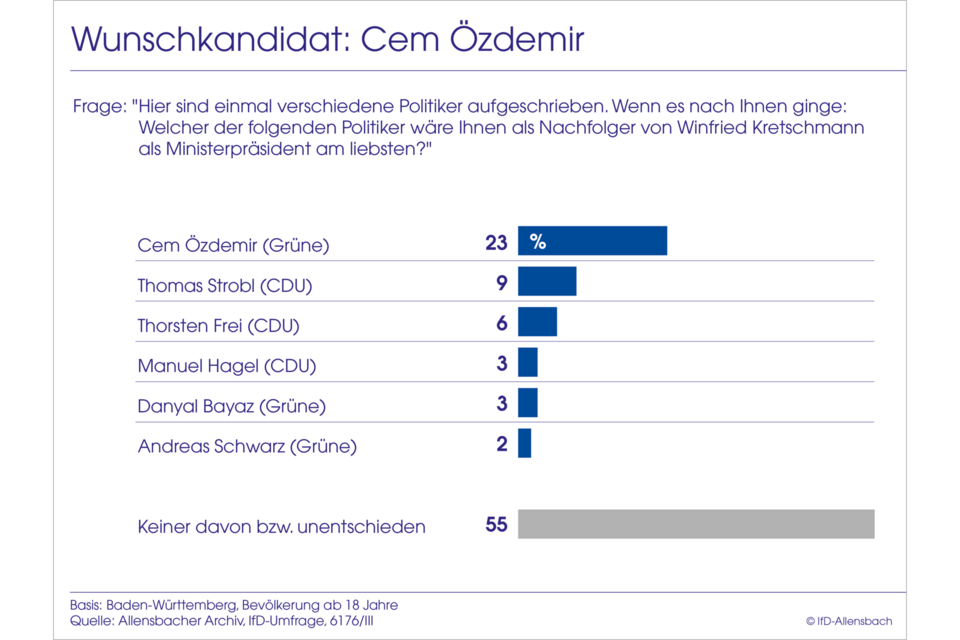

> Özdemir als "Wunschkandidat": Gefragt nach potenziellen Kretschmann-Nachfolgern sortiert sich das Feld der Kandidaten zügig und eindeutig: Bei den Grünen-Politikern, die zur Auswahl gestellt wurden, steht Bundes-Agrarminister Cem Özdemir an vorderster Stelle: 23 Prozent der Befragten votieren für ihn, während aus der Landespolitik Finanzminister Danyal Bayaz und Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz auf kümmerliche 3 bzw. 2 Prozent kommen.

Überraschend dagegen die Reihenfolge der CDU-Kandidaten: Der innerparteilich so unbeliebte CDU-Landeschef Strobl kommt auf 9 Prozent Zustimmung, während für Hoffnungsträger und CDU-Fraktionschef Manuel Hagel nur 3 Prozent der Befragten als "Wunschkandidaten" in der Nachfolge Kretschmanns stimmen. Auf 6 Prozent kommt hingegen Thorsten Frei, Geschäftsführer der Unionfraktion im Bundestag, der jüngst mit seinem Asyl-Vorstoß eine bundesweite Debatte angestoßen hat.

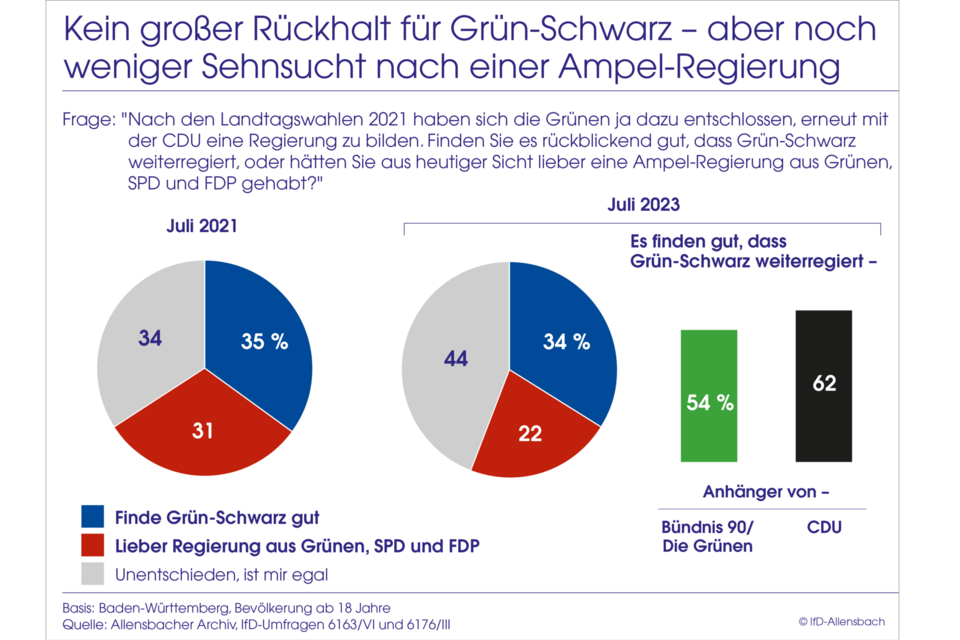

> Grün-Schwarz beliebter als eine Ampel: So richtig "gut" finden tatsächlich nur 34 Prozent der Befragten die aktuelle grün-schwarze Landesregierung – wobei die Unterstützung bei den Anhängern von Grünen (54 Prozent) und CDU (62 Prozent) deutlich größer ist. Die Zustimmung ist damit recht stabil, während hingegen eine Ampel aus Grünen, SPD und FDP nur noch 22 Prozent besser finden – das sind neun Prozentpunkte weniger als im Juli 2021. Zur Einordnung: Die "Bundes-Ampel" kam erst nach der Bundestagswahl im September 2021 zustande.

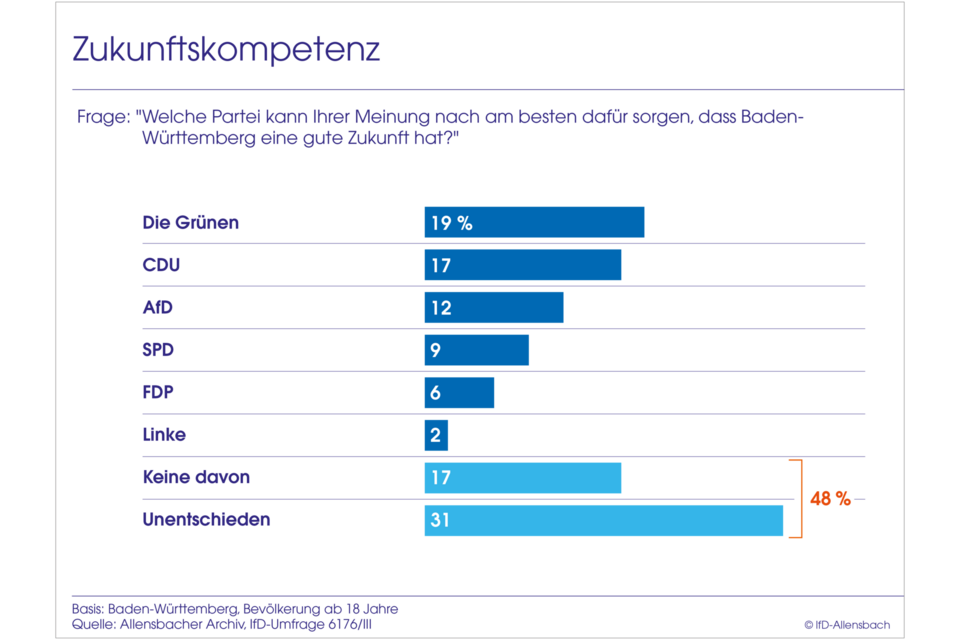

> "Gute Zukunft" mit Grün und Schwarz: Welche Partei am besten dafür sorgen könne, dass Baden-Württemberg eine gute Zukunft habe? Da stehen die Regierungspartner ganz oben: 19 Prozent für die Grünen, 17 Prozent für die CDU. Abgeschlagen die SPD (9) und die FDP (6). 12 Prozent nennen die AfD. "Keine davon" oder "Unentschieden" sagen 48 Prozent.

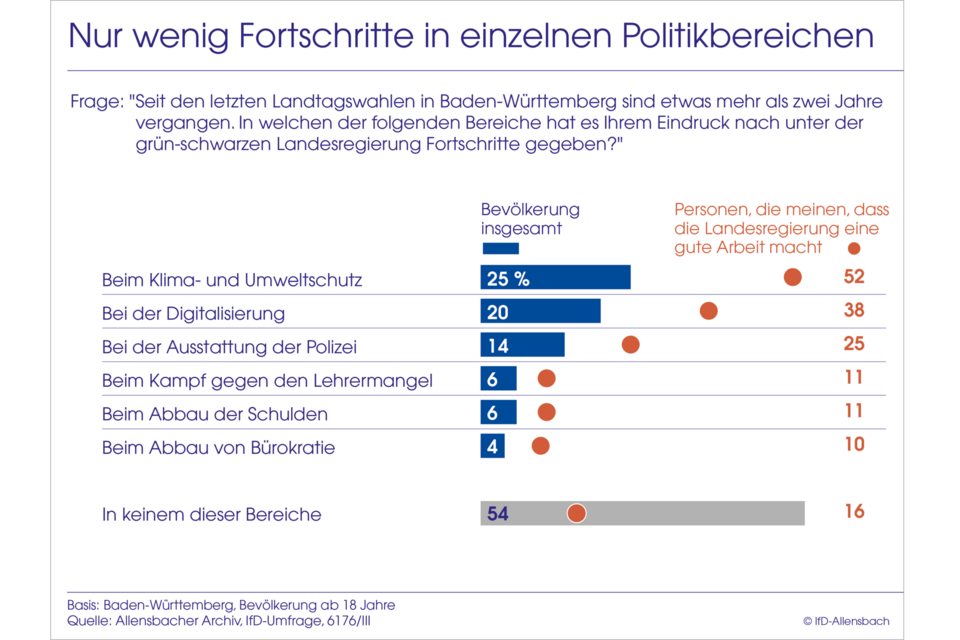

> Kritisches Urteil über die Regierungsarbeit: Nur 24 Prozent der Befragten bescheinigen der Landesregierung, sie leiste gute Arbeit. 37 Prozent verneinen das. 39 Prozent sind unentschieden. Die meisten Fortschritte werden dabei im Bereich Klima- und Umweltschutz gesehen: 25 Prozent sehen hier Bewegung – und sogar 52 Prozent, wenn man nur diejenigen fragt, die grundsätzlich ein gutes Bild von der Regierungsarbeit haben. Bei der Digitalisierung sehen 20 Prozent Fortschritte (38 Prozent der Zufriedenen), bei der Ausstattung der Polizei 14 Prozent (25), beim Kampf gegen den Lehrermangel und beim Schuldenabbau nur jeweils 6 Prozent (11). Ähnlich die Werte beim Schuldenabbau. Keinerlei Fortschritt sehen hingegen 54 Prozent der Befragten.

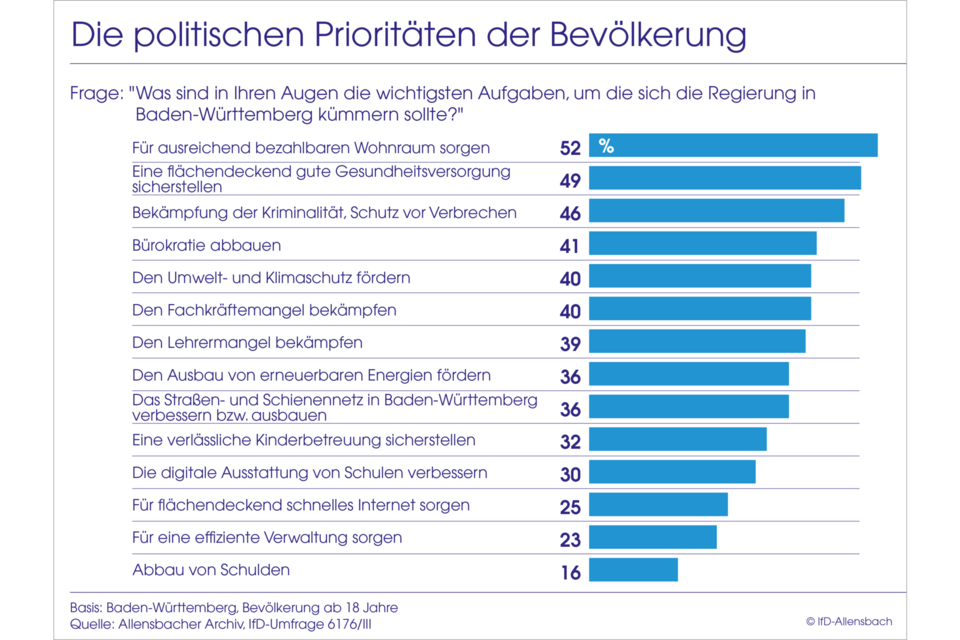

> Für Wohnraum und Gesundheitsversorgung: Gefragt nach den wichtigsten Aufgaben für die Landespolitik, landen zwei Themenbereiche an der Spitze, die in der öffentlichen Debatte bisher meist von anderen überlagert werden: die Schaffung von ausreichend bezahlbarem Wohnraum und eine flächendeckende Gesundheitsversorgung (siehe Grafik).

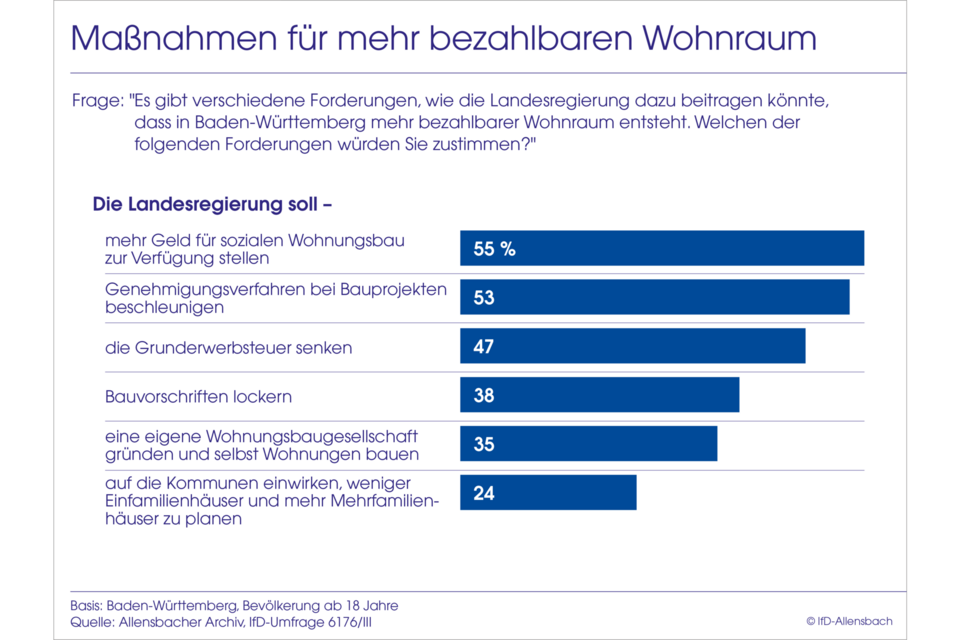

> Mehr Geld für Wohnungsbau: Wenn es um den Wohnungsbau geht, bekommt die meiste Zustimmung die Forderung, dass die Landesregierung mehr Geld für sozialen Wohnungsbau geben müsse (55 Prozent). 53 Prozent fordern beschleunigte Genehmigungsverfahren, 47 Prozent eine Absenkung der Grundsteuer, 38 Prozent eine Lockerung der Bauvorschriften. Die Idee einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft stößt bei 35 Prozent auf Zustimmung. Das "Einwirken" auf die Kommunen, damit diese weniger Einfamilien- und dafür mehr Mehrfamilienhäuser planen, befürworten 24 Prozent.

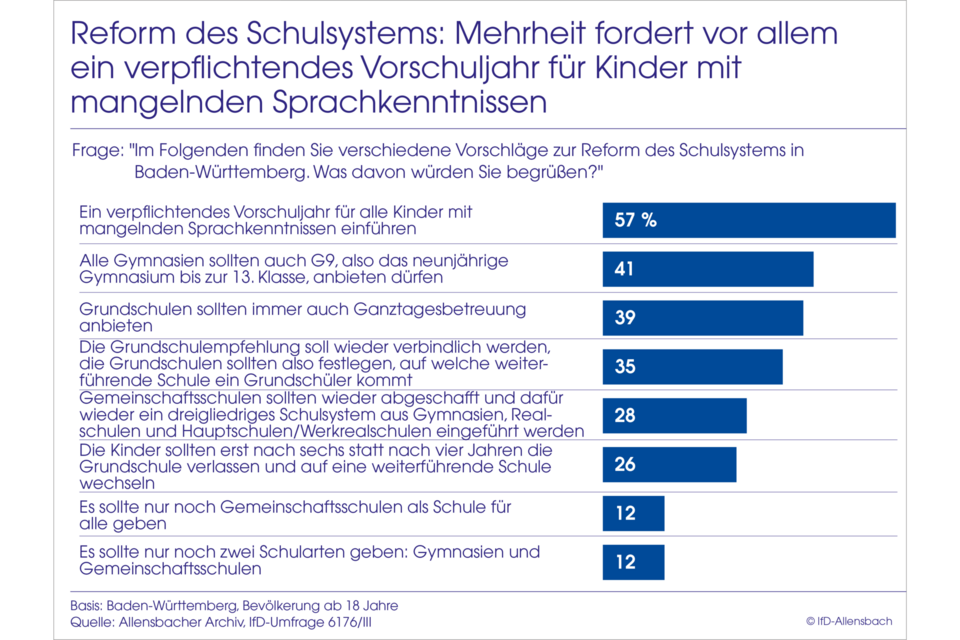

> Große Zustimmung für verpflichtendes Vorschuljahr: 57 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus, "für alle Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen" eine entsprechende Pflicht einzuführen. Die weiteren Forderungen im Bereich Schulreformen: 41 Prozent sprechen sich für G9, also das neunjährige Gymnasium bis zur Klasse 13, als Möglichkeit für alle Schulen aus. Ganztagsbetreuung an Grundschulen begrüßen 39 Prozent, eine verbindliche Grundschulempfehlung 35 Prozent.

Gegen die Gemeinschaftsschule und für ein dreigliedriges Schulsystem sprechen sich 28 Prozent aus – und fast genau so viele, nämlich 26 Prozent, für eine längere gemeinsame Grundschulzeit von sechs Jahren. Radikalere Schritte, nämlich entweder nur noch eine einzige Schulart, die Gemeinschaftsschule, oder nur zwei Schularten (Gemeinschaftsschulen und Gymnasien) begrüßen hingegen jeweils nur zwölf Prozent der Befragten.