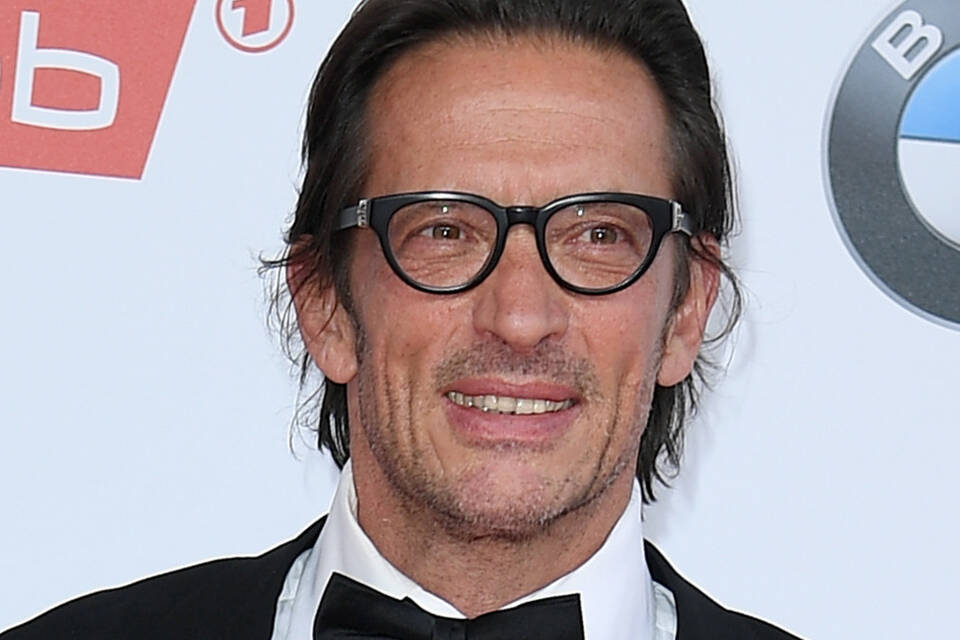

Oskar Roehlers neuer Blick zurück

Oskar Roehler hat mit seinem Film "Die Unberührbare" für Furore und mit "Jud Süß" für Ärger gesorgt. Mit seinem Roman "Herkunft" beleuchtete Roehler ein schwieriges Elternhaus und die Nachkriegszeit der jungen Bundesrepublik. Jetzt folgt der Roman "Der Mangel".

Von Wilfried Mommert

Berlin (dpa) - Man müsse sich "quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen" durchs Leben kämpfen getreu dem Thomas Mannschen "trotzdem", wird dem kleinen Jungen, von dem Oskar Roehler in seinem neuen Roman "Der Mangel" erzählt, schon früh eingeschärft. Und nach Thomas Manns Satz "Tief ist der Brunnen der Vergangenheit" (mit dem "Joseph und seine Brüder" beginnt) sucht