Gestrandet wie ein Wal - Uraufführung von "Weil wir kein Deutsch konnten"

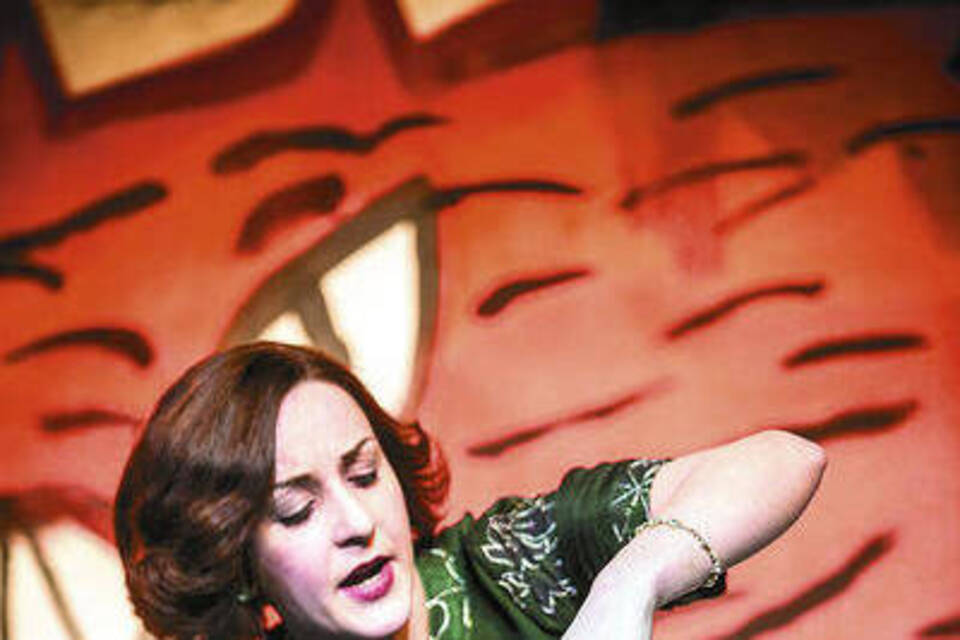

Viel Applaus gab es bei der ersten Aufführung im Jungen Theater Heidelberg. Das Ensemble hat eine authentische Geschichte auf die Bühne gebracht.

Auch wer in seinem Leben das Glück hatte, selbst nie fliehen, seine Habseligkeiten in einen Koffer packen und in die Fremde ziehen zu müssen, weiß nach diesem Theaterstück, was es bedeutet, alles aufzugeben und sich unendlich fremd zu fühlen. 14 Monate dauerte die Flucht des Mädchens Mehrnousch Zaeri-Esfahani, fünf Jahre dauerte es, bis ihr Asylantrag genehmigt wurde,