Ein Stück Kulturgeschichte verschwindet

Noch im November soll das ehemalige Kompressorenhaus des Steinbruchs abgebrochen werden. Der Grund: Es "stört" das Naturschutzgebiet.

Von Micha Hörnle

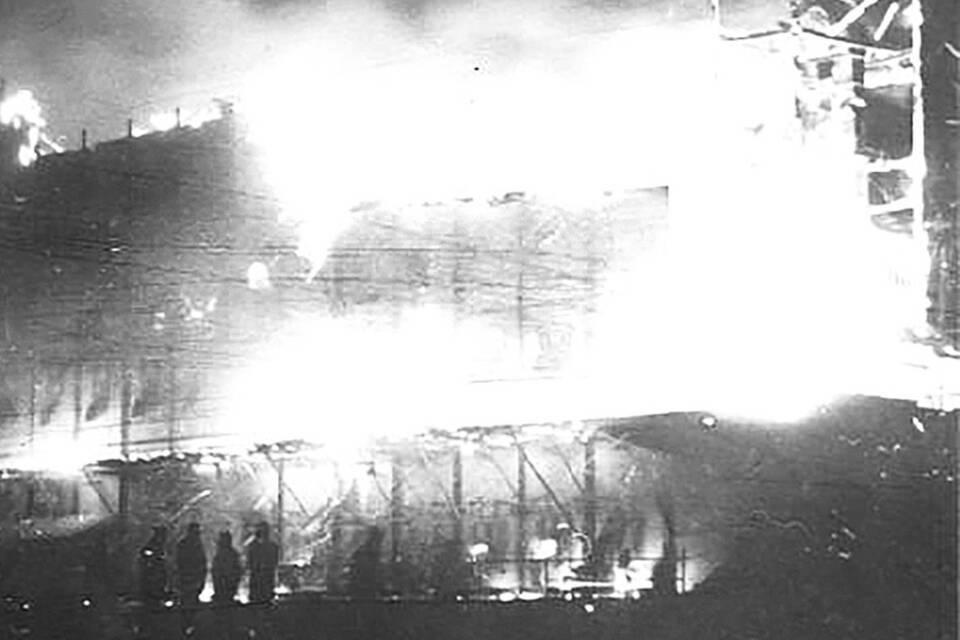

Schriesheim. Seitdem der Steinbruch vor 45 Jahren nach dem Brand des Porphyrwerks seinen Betrieb eingestellt hatte, erinnern nur noch wenige Anlagen an diese für Schriesheim und die Region wichtige Epoche. Nun wird auch ein weiteres Denkmal der Industriegeschichte verschwinden, denn das ehemalige Kompressorenhaus, das direkt am Ölbergwanderweg S 4 liegt, soll in Kürze abgebrochen werden.

Die RNZ erfuhr durch einen Beitrag des Mannheimers Adrian Blischke auf der Facebook-Seite "Schriesheim – Historische Bilder", dass der Abriss des markanten Gebäudes geplant ist – und er machte noch ein paar Fotos davon, "bevor es zu spät ist".

Tatsächlich bestätigten sowohl die Stadtverwaltung als auch das Regierungspräsidium Karlsruhe auf RNZ-Anfrage, dass noch in diesem Monat der Abbruch begonnen werde, im Moment laufen die Ausschreibungen für die Arbeiten. Die soll vor Ort ein Bagger erledigen, der Schutt wird dann mit Lastwagen außerhalb des Naturschutzgebiets Ölberg gefahren, wo er dann sortiert und entsorgt wird.

Mit größeren Einschränkungen sei nicht zu rechnen, nur müsse der Wanderweg in diesem Bereich während der etwa einwöchigen Abbrucharbeiten gesperrt werden.

Auch interessant

Der Grund, wieso nach 45 Jahren der leer stehende Komplex weg soll: Er "liegt direkt an einem Wanderweg und wird als Lager-, Übernachtungs- und Partystätte genutzt. Dies stellt eine erhebliche Störung für das Naturschutzgebiet Ölberg dar, in dem sich das Gebäude befindet", so eine Sprecherin des Regierungspräsidiums. Mit anderen Worten: Als dafür zuständige Behörde agiert das Regierungspräsidium im Sinne des Naturschutzes, um eine "Störung" zu beseitigen.

Das sieht allerdings nicht jeder so, wie zum Beispiel Reiner Frank Hornig, der das Kompressorenhaus für "ein wichtiges Schriesheimer Kulturdenkmal" hält. Er verweist darauf, wie andere Gemeinden mit ihren Kulturdenkmälern umgegangen sind: Im Maulbronner Ortsteil Schmie etwa widmet sich ein Dorfmuseum im Dachgeschoss des alten Rathauses der Geschichte dortigen Steinhauer, die unter anderem das heutige Unesco-Welterbe Kloster Maulbronn erbauten.

In Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis wiederum modelten die Gemeinde, die Forst- und die Naturschutzverwaltung zwei ehemalige Bunker eines Flugplatzes zu Fledermäuse-Nistplätzen um – worüber eine Tafel des Geoparks Bergstraße-Odenwald informiert. "Bei uns dagegen geben sie Unsummen für den Rückbau alter Anlagen aus, die für Schriesheim eigentlich als Industriedenkmäler bewahrt werden sollten", wundert sich Hornig.

Auch Dossenheim, das deutlich größere Steinbrüche als Schriesheim hatte, geht anders mit seinen Kulturdenkmälern um. Vor allem im 1985 stillgelegten Leferenz-Steinbruch sind noch viele Bauten – Glanzstück ist die Feldbahn – erhalten. Seit 2009 ist dieses Areal an der Gemarkungsgrenze zu Handschuhsheim als eine Art Museum der Öffentlichkeit zugänglich, auch wenn der Kernbereich mit den Anlagen und Maschinen nur an wenigen Tagen im Jahr geöffnet ist. Der andere große Steinbruch, der von Hans Vatter – er schloss erst 2002 – ist zwar noch in Teilen erhalten, darf aber nicht betreten werden.

In Schriesheim hingegen stehen die Anlagen nicht unter Denkmalschutz – warum, das konnten weder das Schriesheimer Rathaus noch die Karlsruher Behörde sagen. Daher erhob die Stadt als Grundstückseigentümerin gegen den Abriss des Kompressorenhauses keine Einwände. Der Ölberg wurde 1998 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, da sich nach dem Ende des Steinbruchbetriebs dort seltene Tier- und Pflanzenarten angesiedelt haben. Die wiederum wurden im ehemaligen Kompressorenhaus nicht entdeckt, wie das Rathaus auf RNZ-Anfrage mitteilt.

Nach dem Abriss wird von dem Gebäude nichts mehr zu sehen sein, noch nicht einmal eine Tafel soll daran erinnern, so das Regierungspräsidium: "Eine Informationstafel über das beseitigte Gebäude wird von der Naturschutzverwaltung nicht erstellt, da der Zweck in der Beseitigung und nicht Herausstellung einer Störung liegt." Das Areal werde auch nicht renaturiert, da "nach Beseitigung des Gebäudes von alleine Bäume und Sträucher wachsen".

Allerdings: Für die anderen wenigen erhaltenen Reste des Steinbruchbetriebs wie den Zerkleinerer oder das Materialsilo droht erst einmal keine Gefahr, wie das Regierungspräsidium sagt: "Zurzeit gibt es keine Planungen, weiter entfernt von Wanderwegen liegende Gebäude zu beseitigen, da diese weniger frequentiert werden und die Beseitigung der Gebäude sehr teuer ist."

> Die Porphyrsteinbrüche prägen das Bild der Bergstraße von Weinheim bis Dossenheim. Als letztes war noch der am Weinheimer Wachenberg bis 2018 in Betrieb, bis die Vorkommen erschöpft waren. Noch bedeutender waren aber die Proteste der Bürger, die dem Abbau des Gesteins, das für den Eisenbahn- und Straßenbau verwendet wird, den Garaus machten: So war das in Weinheim – wobei es hier vor allem um den Erhalt des Wachenbergs, dessen Abbaukante 230 Meter hoch ist, ging –, aber auch in Dossenheim, als 2002 der Vatter-Steinbruch seinen Betrieb einstellte. In Schriesheim wiederum markierte der Großbrand im Porphyrwerk am 19. Februar 1967 das Aus – zumal schon damals der Abbau nicht mehr rentabel war.

Porphyr ist ein gelbliches vulkanisches Gestein, es stammt an der Bergstraße vermutlich vom erloschenen Wachenberg-Vulkan und zog sich in dicken Schichten gen Süden, allein am Ölberg misst die Porphyrdecke 150 Meter. In Dossenheim begann der Porphyrabbau, der seit 1760 bezeugt ist, früher als in Weinheim (1894) oder in Schriesheim (1900), weil das Gestein dort nicht so hoch lag. Und hier war auch das eigentliche Zentrum dieser Industrie: So arbeiteten dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts etwa 400 Personen, 15 Prozent aller Dossenheimer – weswegen man auch oft vom "Steinbrecherdorf" sprach. In Schriesheim bestimmten zwar die Sirenenwarntöne und die Sprengungen um 9, 12 und 16 Uhr den Tagesablauf, doch ein ähnlich dominanter Wirtschaftszweig wie in Dossenheim war der Steinbruch mit seinen rund 100 Beschäftigten im Jahr 1912 nie. Auch kulturgeschichtlich waren die vielen Gruben für Erze und Silbervitriol bedeutender, auch wenn der Abbau schon lange vor dem von Porphyr, spätestens in den dreißiger Jahren, endete.

Zunächst waren es in Schriesheim und in Dossenheim die Gemeinden selbst, die die Steinbrüche betrieben, erst später kamen private Investoren, die sie dann übernahmen: hier die Porphyrwerke Edelstein (die 1923 mit den Porphyrwerken Weinheim fusionierten), dort Hans Vatter und die Gebrüder Leferenz. Philipp und Johannes Leferenz waren eigentlich Eisenbahnpioniere, betrieben die erste Straßen- und auch die Bergbahn in Heidelberg und schließlich ab 1883 die OEG – und für den Gleisbau kauften sie im gesamten Odenwald, aber auch im Schwarzwald mehrere Steinbrüche auf. Die OEG war auch der Grund, weswegen an deren Gleisen die Porphyrwerke entstanden, um das Gestein so kostengünstig transportieren zu können. In Schriesheim führte vom Werk aus eine Seilbahn, die 230 Höhenmeter überwand, hoch zum unteren Ende des Steinbruchs. Deren Überreste sind heute noch zu finden – wie die Fundamente der insgesamt sechs Träger, aber auch das Kompressorenhaus.