Die Familie Oppenheimer wurden schikaniert, vertrieben, ermordet

Jüdische Dossenheimer wurden unter dem NS-Regime ihrer Lebensgrundlage beraubt - Wohnung "durch Hitlerbanditen zerstört"

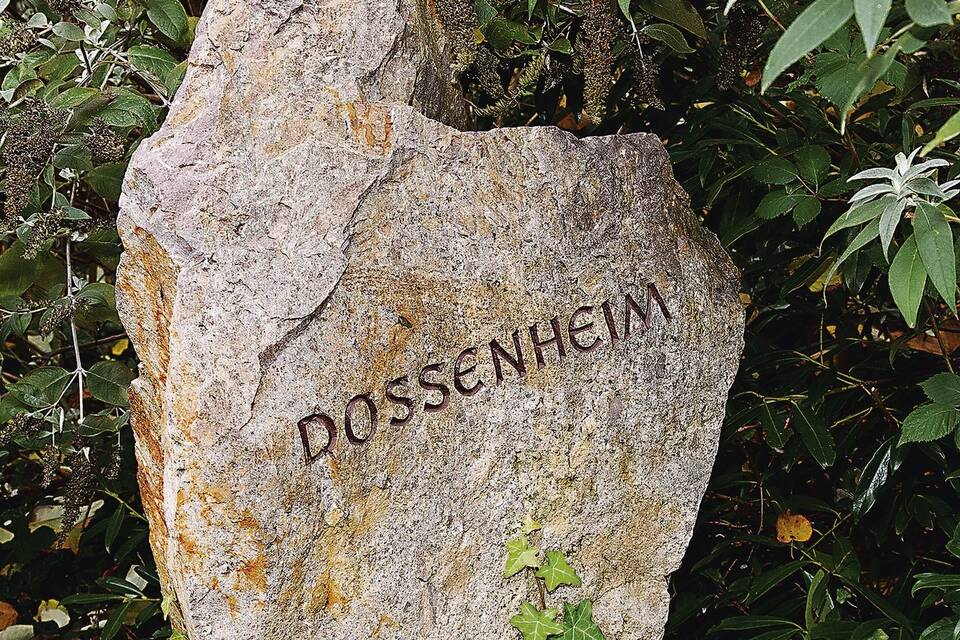

In Dossenheim erinnert seit 2007 ein auf Initiative des Jugendgemeinderats neben dem Rathaus auf dem Friedhofsvorplatz aufgestellter Gedenkstein an die jüdische Familie Oppenheimer. Foto: Alex / Archiv Burkhart (2)

Von Christian Burkhart

Dossenheim. Der 27. Januar ist der "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". 2018 ist dabei auch an jene jüdischen Dossenheimer zu erinnern, die vor 80 Jahren endgültig aus ihrem Heimatdorf vertrieben wurden. Zwei Mitglieder der Oppenheimer-Familie wurden 1938 sogar im Konzentrationslager Dachau in "Schutzhaft" genommen. In NS-Gedenkstätten und