Auf den Spuren jüdischer Geschichte

Der "Jüdische Kulturweg Heilbronner-Land" wird am 3. September offiziell eröffnet. Die Website dazu enthält eine Fülle neuer Informationen.

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Das denkwürdige Jubiläum "1700 Jahre Jüdische Geschichte" fand 2021 unter denkbar ungünstigen Umständen statt: Es war das Corona-Jahr. Manches dazu Geplante lässt sich nachholen, so wie die Dokumentation der Spuren des Judentums im Landkreis Heilbronn. Sie begann, mit gewissem Anspruch an Vollständigkeit und angeregt vom Jubiläum, erst danach. Das Ergebnis liegt jetzt vor: Es ist der "Jüdische Kulturweg Heilbronner-Land".

Federführend waren die Leiterin des Landkreisarchivs Petra Schön und Heinz Deininger vom "Freundeskreis ehemalige Synagoge Affaltrach". Dieser Verein trägt das im Mai 1989 eröffnete Museum zur Geschichte der Juden im Stadt- und Landkreis Heilbronn in der Synagoge. Deininger ist ein unermüdlicher Mahner an die Geschichte. Der "Kulturweg" entstand in gemeinsamer Fleißarbeit beider Institutionen. Wenn er am 3. September, dem "Europäischen Tag der jüdischen Kultur" offiziell eröffnet wird, dann ist das ein "Jontef", also ein Festtag, über den Landkreis und den Tag hinaus.

In 30 Landkreisgemeinden, unter ihnen eine ganze Reihe aus dem Kraichgau, wird dann an authentischen Stellen mit unterschiedlichsten Veranstaltungen, Vorträgen, Ausstellungen und Führungen ein Zeichen gesetzt und danach dauerhaft mit Infotafeln informiert. Jüdische Friedhöfe spielen dabei eine zentrale Rolle, weil diese, so sagte Schön, oft am besten oder überhaupt noch erhalten sind. Für Gebäude gilt das weniger: Synagogen wurden in der Pogromnacht zerstört, jüdisches Eigentum ebenfalls, oder es bekam neue "Besitzer".

Es sind heute oft eher unscheinbare Häuser. Hilfreich bei der Suche nach deren Geschichte waren die Grundbücher. Nur selten gibt es noch Bezugsorte zu einer jüdischen Mädchenschule oder, irgendwo in einem alten Gewölbekeller, eine Mikwe, ein Bad für die rituelle Reinigung, das zu jeder jüdischen Gemeinde gehört. Ausnahmen sind die Synagoge in Affaltrach, der einzigen erhaltenen im Landkreis Heilbronn, in der es alle wichtigen Räume noch gibt: den Betsaal, das Schulzimmer und die Lehrerwohnung, die Mikwe und die koschere Küche.

Auch interessant

Ein Sonderfall ist die alte Fugger-Burg Stettenfels in Untergruppenbach, in der am 3. September auch die offizielle Eröffnung stattfindet. Festredner ist Professor Joachim Schlör, 1960 in Heilbronn geboren, seit 2006 Professor am Parkes Institute for Jewish/non-Jewish Relations der University of Southampton. In seinem Buch "Liesel, it’s time for you to leave" schildert er Schicksal und Flucht der Heilbronner Weinhändlerfamilie Rosenthal vor den Nazis. Deren Tochter Alice, genannt Liesel, ist die Mutter einer bedeutenden Person der englischen Gegenwartsgeschichte: von Baroness Julia Neuberger, die eine große akademische Karriere machte, geadelt wurde, Mitglied im House of Lords ist und seit 2011 hauptberuflich (Reform-)Rabbinerin der West London Synagogue ist. Schlagzeilen machte sie mit ihrem Engagement gegen den Brexit. Ein Mal hat sie auch Heilbronn besucht. Schlörs Vortrag hat den Titel: "Heimatkunde von innen und außen – Jüdisches Leben im Landkreis Heilbronn".

Hintergrund

(bfk) Das älteste Zeugnis für eine jüdische Gemeinde in der Region beziehungsweise in Heilbronn ist der sogenannte "Nathan-Stein", der heute im Heilbronner Stadtarchiv steht. Die hebräische Inschrift darauf "Nathan ha-Parnas" bedeutet "Nathan der Gemeindevorsteher", sie wird

(bfk) Das älteste Zeugnis für eine jüdische Gemeinde in der Region beziehungsweise in Heilbronn ist der sogenannte "Nathan-Stein", der heute im Heilbronner Stadtarchiv steht. Die hebräische Inschrift darauf "Nathan ha-Parnas" bedeutet "Nathan der Gemeindevorsteher", sie wird auf das Jahr 1050 datiert. Es muss also damals schon eine jüdische Gemeinde gegeben haben.

Der Stein stammt aus einem Haus in der früheren Judengasse, jetzt lautet die Adresse Lohtorstraße 22. Heinz Deininger meint, man hätte an dieser Stelle, so nah am Rathaus, beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Krieg noch viel mehr graben müssen und hätte dann auch noch viel mehr gefunden.

Dass dieses Haus jetzt der Stadt gehört und sich darin, neben dem Liegenschaftsamt, neuerlich auch die Dienststelle des Kommunalen Ordnungsdienstes befindet, zeigt wieder einmal, dass man der Vergangenheit nicht entkommt, auch wenn auf diesen sehr besonderen "Fundort" noch keine Infotafel hinweist.

Mit Burg Stettenfels verbindet sich ein anderes Schicksal, aber auch an ihr lässt sich jüdische Geschichte ganz aus der Nähe nachvollziehen. Am 3. September werden an die Gemeinde beziehungsweise an die heutigen Burgherren, die Familie Weimar, 22 Kreidezeichnungen der Burg gegeben und ausgestellt. Sie stammen von Siegfried Levi, dem reichen Stuttgarter Schuhfabrikanten, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Burg kaufte, dort lebte, unter anderem auch ein Gestüt einrichtete. Er war aufgrund seiner Wohltätigkeit so beliebt, dass er zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt wurde. Nach der Machtergreifung der Nazis war es damit vorbei: Auch Levi wurde verfolgt, drangsaliert, gedemütigt, auch vom berüchtigten Heilbronner Kreisleiter Richard Drauz. Als er 1937 nach Südafrika auswandern konnte, nahm er seine Zeichnungen von der Burg mit, die Familie hielt sie bis heute in Ehren; sie lebt noch in Südafrika. Levis ältester Enkel Ronny Cassel wird die Zeichnungen nun übergeben. Hitlers Hof-Architekt Albert Speer plante übrigens, Burg Stettenfels in eine "Ordensburg" umzubauen – das blieb ihr erspart.

Mehr als eine bloße Erinnerung wert ist auch die Familie von Eugen Herbst, auch für das Bad Rappenauer Bikini-Museum. Dort erhält man jetzt Einblick in die vergessene Geschichte jüdischer Bademoden-Hersteller, so wie die von Eugen J. Herbst, der in Bad Rappenau 1886 die Miederwarenfabrik "Felina" gründete; die Marke existiert bis heute.

Hintergrund

> Vier Veranstaltungen gibt es in Eppingen am 3. September. Unter anderem ist dabei die Mikwe in der Alten Synagoge zugänglich, es gibt eine Stadtführung zum "Jüdischen Leben" und ein Konzert des "Jerusalem-Duos". Zu besonderen Höhepunkten zählt auch der Film "Die

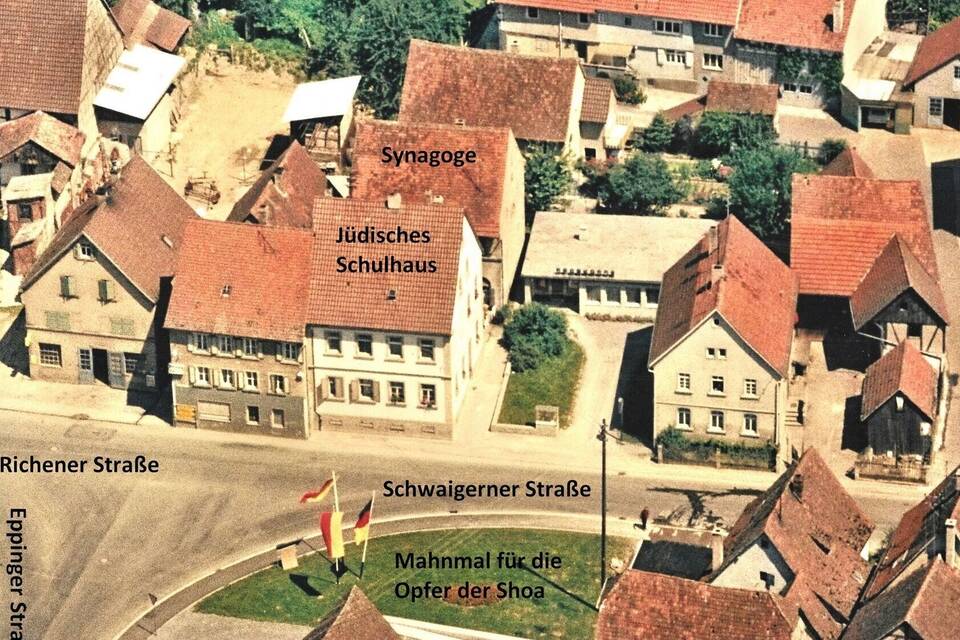

> Vier Veranstaltungen gibt es in Eppingen am 3. September. Unter anderem ist dabei die Mikwe in der Alten Synagoge zugänglich, es gibt eine Stadtführung zum "Jüdischen Leben" und ein Konzert des "Jerusalem-Duos". Zu besonderen Höhepunkten zählt auch der Film "Die Würdigung", der in der ehemaligen Synagoge von Massenbachhausen gezeigt wird und das Schicksal und die Flucht von Max Franz Joseph und seiner 1909 in Eppingen geborenen Frau Erika Hochherr erzählt, basierend auf seinem Tagebuch. In Schwaigern findet unter anderem die Ausstellung "Jüdisches Leben im Kraichgau" statt, der Titel: "Dem Vergessen entrissen".

Das gesamte Programm, aufgelistet nach Orten, mit Infos, Hintergrundberichten, Fotos, Bildern, Landkarten und Querverweisen findet sich auf der Website www.juedischer-kulturweg-heilbronnernland.de (bfk)

Allen diesen Geschichten und noch sehr viel mehr von ihnen kann man jetzt vor Ort nachgehen und vor allem auch auf der Website des "Kulturweges". Sie sei immer noch nicht fertig und wird weiter fortgeschrieben, sagt Kreisarchivarin Schön. Wer sich für eine Wanderung auf den Weg machen möchte, muss sich die Route selber zusammenstellen, als touristisches Angebot ist der Kulturweg nicht aufbereitet, als Pfad in die Geschichte aber schon.