Nicht alle neuen Ortsteile wollten zu Sinsheim gehören

Am 1. Juli 1972 wurden Eschelbach, Hoffenheim, Reihen und Waldangelloch eingemeindet. Manche zog es in Richtung Angelbachtal.

Von unserer Redaktion

Sinsheim. Vor 50 Jahren wurden vier weitere vormals eigenständige Dörfer ein Teil der heutigen Großen Kreisstadt: Eschelbach, Hoffenheim, Reihen und Waldangelloch wurden am 1. Juli 1972 eingemeindet. Unsere Mitarbeiter Alexander Becker, Herbert Heß, Gabriele Schneider und Christopher Benz haben sich umgehört, wie der Prozess damals ablief, wie weit das Zusammenwachsen gelungen ist, und welche Vor- und Nachteile dies mit sich gebracht hat.

Eschelbach. (abc) Vom 2. bis 5. Juni 1972 hatten die Bürger des damals noch selbstständigen Dorfes dessen 900-jähriges Bestehen nachgefeiert – wohlwissend, dass es nicht einmal einen Monat später zu Sinsheim gehören würde.

Zumindest anfangs wurde die Eingemeindung längst nicht von jedem Eschelbacher mitgetragen. "Mein Vater war zuerst gar nicht dafür", erinnerte sich Felizitas Figal, eine Tochter des letzten noch lebenden Eschelbacher Gemeinderates Felix Fröhlich. Der Grund hierfür war unter anderem die Idee, die heutige Nachbargemeinde Angelbachtal größer anzulegen. "Ich war damals Mitglied des katholischen Gemeinderates, der sich aus Mitgliedern aus Waldangelloch, Michelfeld, Eichtersheim und Eschelbach zusammensetzte. Als diese Gespräche mit dieser Fusion in den Zeitungen breitgeschlagen worden sind, haben wir uns gesagt, dass die Vereinigung der vier Gemeinden auch in der politischen Situation möglich sein müsste", erinnerte sich der im Jahr 2020 gestorbene ehemalige Eichtersheimer Gemeinderat Leonhard Dörfer im Jahr 2012.

In den betroffenen Kommunen wurde dann angeregt darüber diskutiert und bisweilen sogar dagegen demonstriert. "Die Sache war ja eigentlich ganz neu und einmalig. Man musste sich ja umhören, Gründe sammeln, was machen andere Gemeinden? Es waren ja wahrscheinlich Entscheidungen zu fällen, die von weit größerer Tragweite waren, die nicht mehr umkehrbar waren. Da hat man sich schon großräumig umgehört und umgeschaut", erklärte seinerzeit Dörfers damaliger Amtskollege Ehrenfried Reinfant. Eschelbach und Waldangelloch entschieden sich letztendlich gegen die große Lösung und überließen es alleine Eichtersheim und Michelfeld, zu Angelbachtal zu fusionieren.

Auch interessant

Auf das um ein Jahr verspätete 900. Dorfjubiläum wollte in Eschelbach aber trotzdem niemand verzichten – ein Umstand, der dem Rundfunk damals einen Stimmungsbericht wert war. "In Eschelbach bei Sinsheim herrscht zur Zeit eine sehr gemischte Stimmung von Geburtstagsfreude und lokalem Untergang", schallte es wenige Tage zuvor durch den Äther. "Zugleich wissen die knapp 1800 Einwohner des Dorfes, dass sie demnächst mehr Sinsheimer als Eschelbacher Bürger sein werden", hieß es damals weiter.

Der Gemeinderat hatte sich zuvor einstimmig für die Fusion mit weiteren Kommunen zur Großen Kreisstadt Sinsheim entschieden. "Die Stadt Sinsheim hat als Bundesausbauort viele Industriebetriebe angesiedelt in den letzten zehn Jahren. Und für uns sind es eigentlich nur ein paar Minuten. Die Leute sind so gut wie zu Hause", begründete Eschelbachs letzter Bürgermeister August Becker damals gegenüber Radioreporter Jörg Perdelwitz die Eingemeindung.

Die Entscheidung dafür war am 5. März 1972 in einer Bürgeranhörung gefallen. "Die Frage nach einer Eingliederung zu Sinsheim beantworteten damals 598 Wähler mit Ja, mit Nein votierten 283 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung betrug 72,5 Prozent", erinnerte sich Eschelbachs damaliger Ortsvorsteher Fritz Arlt in einer anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Großen Kreisstadt Sinsheim erschienenen Festschrift.

Darin war auch einer der Gründe formuliert, der etliche Eschelbacher dazu bewogen haben dürfte, sich der heutigen Kernstadt anzuschließen: "Durch die Eingliederung der Nachbargemeinden strebte man den Status einer Großen Kreisstadt an. Nur so konnte es gelingen, den größten Teil der Zuständigkeiten des Landratsamtes in Sinsheim zu belassen." Zuvor waren Verhandlungen von Gemeinderat und Bürgermeister August Becker mit den potenziell fünf Angelbachtal-Gemeinden gescheitert. Und zwar, so erinnerte sich Arlt in der Festschrift, "wegen zu hoher Forderungen dieser Kommunen" an das damals finanziell gut dastehende Eschelbach.

Hoffenheim. (hh) Die Eingemeindung Hoffenheims fiel in die Amtszeit von Bürgermeister Willi Flühr, und Ortsvorsteher Karlheinz Hess erinnert auch an den Einsatz seiner Vorgänger Albert Bürkel und Alfred Sohns.

Im Gespräch mit der RNZ erwähnt Ortsvorsteher Hess, dass nicht alle für die Eingemeindung waren, doch er schätzt die vergangenen fünf Jahrzehnte als überwiegend positiv ein. So wurden wichtige Bereiche der Infrastruktur weiterentwickelt. Die "Schule am Großen Wald" wurde nach dem Wegfall der Hauptschule mit Werkrealschule zur Grundschule umgestaltet. Nach baulichen Veränderungen wurden Räume geschaffen für den Einzug des städtischen Kindergartens und für "Anpfiff ins Leben". Mit großem finanziellem Aufwand der Hopp-Stiftung wurden die Großsporthalle und der Schulsportplatz gebaut.

Der evangelische Kindergarten "Weltentdecker" konnte von der Heiligwaldstraße nach erforderlicher Erweiterung und der Neugestaltung der Außenanlagen in den Bereich des ehemals städtischen Kindergartens umziehen. Projekte für Wohnungsbau wurden umgesetzt und das Neubaugebiet "Vorderes Tal" verwirklicht. Am Ende des Rindweges wurde im Bereich "Balzfelder Weg" ein Bauwerk zum Schutz gegen Starkregen und Hochwasser den Anforderungen angepasst; ebenso wurden im Osten der Ortschaft im Bereich des Ursenbaches Veränderungen im Profil der Landschaft vorgenommen, um Stauraum für Regenwasser zu schaffen. Das Rathausgebäude wurde saniert und für die Bedürfnisse der Ortsverwaltung eingerichtet. Auch die Versorgungslage der Bevölkerung wurde kontinuierlich verbessert.

Trotzdem sieht der Ortsvorsteher für die Zukunft zahlreiche Probleme, die nur mit erheblichen Investitionen zu lösen sein werden. Die Verkehrssituation in der Eschelbacher Straße mit dem beschrankten Bahnübergang konnte trotz intensiver Bemühungen bislang nicht entschärft werden, ebenso die Schwierigkeiten im Kreuzungsbereich der Eschelbacher Straße mit der B 45 und der Waibstadter Straße im Kernbereich der Ortschaft. Die Sanierung der Kirchstraße ist nach Ansicht von Karlheinz Hess dringend erforderlich, ebenso wie die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz am Lauf der Elsenz.

Stellenweise macht sich im Ortschaftsrat auch Unzufriedenheit breit, weil Ideen und Vorschläge erst in Sinsheim beschlossen werden müssen und von dort teilweise ein Nein kommt. Dann wird mitunter auf den eigenständigen Nachbarort Zuzenhausen geschaut.

Reihen. (gab) Am 21. März 1972 votierte der Sinsheimer Gemeinderat für die Eingliederung der bis dahin selbstständigen Gemeinde Reihen in die Stadt Sinsheim. Einige Zeit davor fand eine Bürgerversammlung in der Reihener Schulturnhalle statt, bei der die möglichen Vor- und Nachteile einer Eingemeindung erläutert und diskutiert wurden. Am 12. März stimmten die Reihener dann ab. Es erscheint merkwürdig, dass sich von den 1055 Stimmberechtigten gerade einmal 423, also 40,09 Prozent, überhaupt dafür zu interessieren schienen, wie es mit ihrer Gemeinde künftig weitergeht.

Der heutige Ortsvorsteher Willibald Hönig kennt dafür keinen Grund. "Ich war damals gerade einmal 23 Jahre alt", sinniert er, "und ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, abgestimmt zu haben." Bei der Abstimmung sprachen sich 330 Personen für die Eingemeindung aus, 89 waren dagegen, vier gaben ungültige Stimmzettel ab.

Siegfried Rupp, der in der Zeit der Entscheidung der Bürgermeister Reihens war, unterschrieb, genau wie Sinsheims damaliger Bürgermeister Helmut Gmelin, die Eingliederungsvereinbarung, sodass Reihen zum 1. Juli 1972, nach einstimmigem Gemeinderatsbeschluss, zu einem Stadtteil Sinsheims wurde. Mit seinen bei der Eingemeindung gerade einmal 28 Jahren war Rupp ein sehr junger Bürgermeister. Doch seine Karriere endete mit der Eingemeindung nicht, erinnert sich Hönig. Danach habe Rupp zunächst als "Sachbearbeiter für Organisationsangelegenheiten" gearbeitet. Unter Dr. Horst Sieber, der im April 1980 Helmut Gmelins Nachfolge antrat, stieg Rupp bald zum Hauptamtsleiter der Stadt auf, berichtet Hönig.

In Reihen gibt es seit der Eingemeindung einen Ortschaftsrat mit Ortsvorsteher. Nach der Eingliederung wurde dies Adolf Uhler, nach vielen Jahren löste ihn Peter Hennig ab, der bis heute einer der Reihener Ortschaftsräte ist. Seit elf Jahren ist Hönig nun Ortsvorsteher. Er zeigt sich nicht als uneingeschränkter Befürworter der Eingemeindung. "Entscheidungen verzögern sich eben bei einer Kernstadt und zwölf Stadtteilen", meint er. Ihm stelle sich "die hypothetische Frage, ob die Eingemeindung die richtige Entscheidung gewesen ist", fährt er fort. Die Einwohnerzahl Reihens habe sich jedenfalls in den zurückliegenden 50 Jahren auf 2298 erhöht, also einen Zuwachs von 62 Prozent erlebt, sagt Hönig.

Waldangelloch. (bz) Die Geschichte der Eingemeindung bot in Waldangelloch eine gewisse Spannung. Nicht jeder wollte Anfang der 1970er-Jahre zu Sinsheim gehören. Das angrenzende Angelbachtal stand als Alternative bereit, es gab eine Abstimmung. Das Ergebnis brachte ein deutliches Ergebnis zutage: Bei einer Wahlbeteiligung von 81,6 Prozent stimmten 74 Prozent für die Eingemeindung, 25 Prozent dagegen, ein Prozent der Stimmen war ungültig. Der Eingliederungsvertrag trat zum 1. Juli 1972 in Kraft, womit Waldangelloch nach 747 Jahren urkundlichen Bestehens seine Selbstständigkeit als Gemeinde verlor und dem bisherigen Bürgermeister Eugen Hagmaier das Amt des Ortsvorstehers übertragen wurde.

Wer in Waldangelloch lebt, ist es gewohnt, etwas weitere Wege auf sich zu nehmen. Kinder, die die weiterführenden Schulen besuchen, haben in den vergangenen Jahrzehnten mehrheitlich die halbstündige Busfahrt in die Kernstadt auf sich genommen, um in die Realschule oder das Gymnasium zu kommen. Zuvor besuchen die einheimischen Kinder die moderne Grundschule, deren Lehrer daran arbeiten, das Gebäude und das Gelände in Schuss zu halten. Dank deren Engagement und dem ins Leben gerufenen Grundschul-Förderverein ist es gelungen, die Ausstattung auf ein noch besseres Niveau zu heben.

"Ohne Eingemeindung gäbe es die Grundschule mittlerweile ziemlich sicher nicht mehr. Die Waldangellocher müssten dafür vermutlich täglich nach Angelbachtal gebracht werden, so aber können sie weiterhin zu Fuß in die Schule", sagt Ortsvorsteher Edgar Bucher.

Er selbst war bei der Eingemeindung noch ein kleiner Bub von sechs Jahren, hat den Prozess aber schon mitverfolgen können. "Es gibt immer noch Leute, die eher der Ansicht sind, dass es besser gewesen wäre, nach Angelbachtal zu gehen. Kürzere Entscheidungswege sind dafür ein Argument", erkennt Bucher auch die andere Seite der Medaille an.

Letztlich sieht er Waldangelloch bei der Stadt Sinsheim aber sehr gut aufgehoben und verweist auf einige Gebäude, die es ohne die Eingemeindung nicht mehr geben würde, oder die gar nicht erst gebaut worden wären: "Ein neues Feuerwehrhaus und Feuerwehrauto, die Sanierungen der Grundschule samt Ortskern und Dorfplatz, der Dorftreff, oder auch die Komplettsanierung der Ortsdurchfahrt mit dem neuen Kreisel am Ortseingang, von Michelfeld aus kommend, in Höhe von fünf Millionen Euro hätten wir ohne die Stadt nicht stemmen können." Aktuell befindet sich ein Hochwasserrückhaltebecken in der Genehmigungsphase und soll den Ort bei Starkregen vor Überschwemmungen schützen.

Das Zusammenwachsen der Stadt und ihre Stadtteile ist für Bucher ein Prozess, der nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Gerade deshalb wünscht er sich für die Zukunft eine gleichbleibend wichtige Rolle für den Ortschaftsrat. Er erläutert: "Dieses Gremium ist sehr nahe am Ortsgeschehen dran, kennt Leute sowie Gegebenheiten und kann daher fundierte Empfehlungen an den Gemeinderat weiterleiten, der in letzter Instanz wichtige Entscheidungen für unser Dorf trifft."

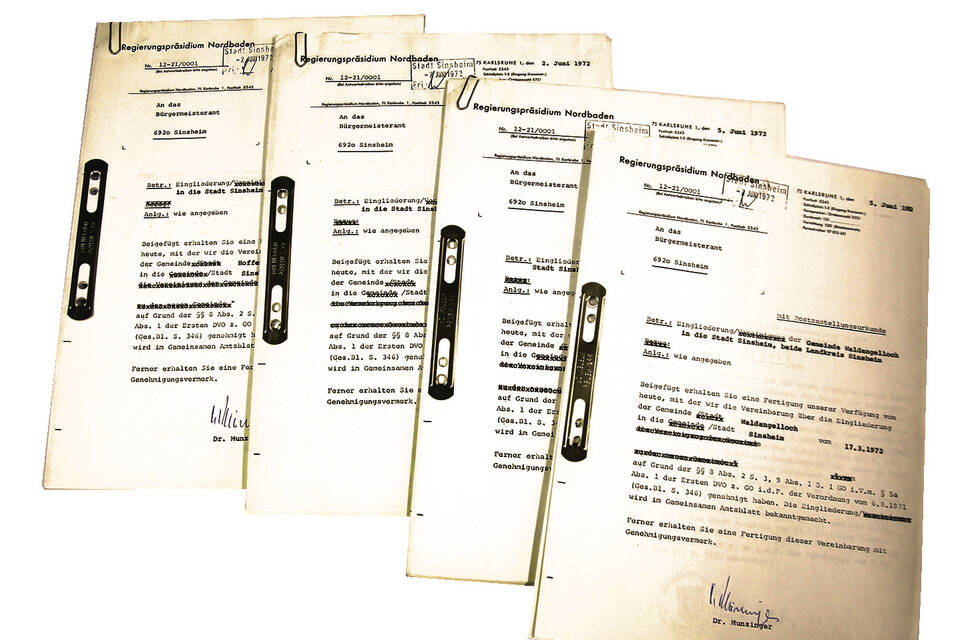

> Die zwölf "Verträge zur Eingliederung" befinden sich im Archiv im Rathauskeller, abgeheftet in einem Ordner. Wer einen Blick in jene für Eschelbach, Hoffenheim, Reihen und Waldangelloch wirft, findet manch Interessantes. In jedem Schriftstück steht ein Paragraf zur "Förderung und Wahrung der Eigenart des Stadtteils". "Der Charakter und das örtliche Brauchtum der Gemeinde Hoffenheim sollen erhalten bleiben", heißt es beispielsweise.

Besonders interessant wird es jeweils am Ende der Verträge: Jeder hat eine mehrseitige Zusatzvereinbarung. Und darin findet sich in jedem Schriftstück eine Liste, überschrieben mit "Besondere Vorhaben". Teilweise geht es um größere Baumaßnahmen, beispielsweise den Neubau einer Veranstaltungshalle für circa 500.000 DM in Eschelbach, den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waldangelloch, den Neubau einer Sportanlage in Reihen oder die Vollendung der Rathausrenovierung in Hoffenheim. Noch heute erzählen sich ältere Menschen aus ebendiesen Dörfern, dass Hallen und andere Baumaßnahmen als eine Art Lockmittel verstanden wurden. Manches wurde umgesetzt, manches nicht.

Wie hart verhandelt wurde, lässt sich wohl aus manchen Punkten der Liste besonderer Vorhaben herauslesen, denn auch vermeintlich kleine Angelegenheiten stehen darauf, beispielsweise der Ausbau mehrerer Feldwege oder "der Abbruch des Hauses Falkner in der Bierbachstraße" in Eschelbach, die "Verbesserung der Straßenbeleuchtung im alten Ortsgebiet" in Hoffenheim, die "Ausfertigung von Verschleißdecken" auf mehreren Straßen unter genauer Meter-Angabe in Reihen oder der "Ausbau der Gehwege an bereits ausgebauten Gemeindeortsstraßen" in Waldangelloch. (cbe)