Schlossgarten kämpft wegen des Klimawandels ums Überleben

Denkmal in Gefahr - Wie Gartenbaumeister die historische Anlage retten wollen

Schwetzingen. In der Sonne liegen und dabei ein gutes Buch lesen: Auf diesen Moment freuen sich manche den ganzen Winter über. Vielen Menschen hilft die Frühlingssonne dabei, neue Energie zu tanken und das graue Schmuddelwetter des Winters hinter sich zu lassen – erst recht in Zeiten von Corona. Doch ein Blick in die örtlichen Wetteraufzeichnungen der vergangenen Monate macht deutlich: Der Frühling war in diesem Jahr außergewöhnlich warm. Zu warm.

Hintergrund

Gemüsegarten des Kurfürsten diente als Namensgeber

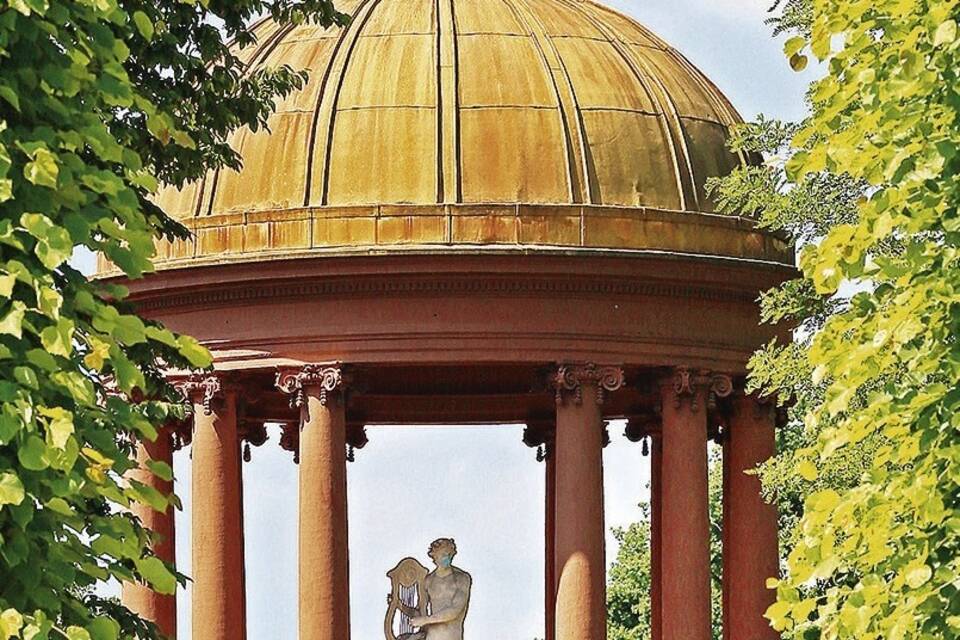

Der Schlossgarten mit den bepflanzten Alleen, sorgsam gestutzten Hainbuchenbögen, Skulpturen, Blickachsen und Landschaftsbildern – das ist die Kunst der Landschaftsgärtner, die seit mehr als 250 Jahren

Gemüsegarten des Kurfürsten diente als Namensgeber

Der Schlossgarten mit den bepflanzten Alleen, sorgsam gestutzten Hainbuchenbögen, Skulpturen, Blickachsen und Landschaftsbildern – das ist die Kunst der Landschaftsgärtner, die seit mehr als 250 Jahren an diesem Werk arbeiten und einen besonderen Park schaffen. Aber ist es überhaupt ein Park? Dass stets vom Schwetzinger Schlossgarten die Rede ist, kann kein Zufall sein.

Als ein gewisser Heinrich Kampff im April 1668 zum Hofgärtner ernannt wurde, hieß es in seiner Bestallungsurkunde, ausgestellt von Kurfürst Carl Ludwig: "Also und dergestalten, dass er unseren, ihm anvertrauten Garten in gute Obhut nehmen solle." Von Park war da keine Rede. Auch der Historiker Wolfgang Schröck-Schmidt von den Staatlichen Schlössern und Gärten kennt den Begriff in diesem Zusammenhang nicht: "Ich nehme an, dass sich der Begriff Garten tatsächlich auf den Garten von Carl Ludwig zurückführen lässt, da in der besagten Urkunde neben Spargel auch Blumenkohl und Melonen angebaut werden sollten." Und da wäre ein "Park" eindeutig eine Fehlbezeichnung.

Der Park als "eingezäunte Grünfläche zur Hege von Bäumen und jagdbarem Wild" entwickelte sich im 17. Jahrhundert zwar zur Bezeichnung für die umschlossene, großflächige Grünanlage "zum Schmuck der Schlösser mit Spazierwegen für die vornehme Gesellschaft" – was auf die Spargelstadt durchaus zutreffen könnte. Dennoch sprach am Schwetzinger Hof niemand von einem Park. Im Gegenteil: Das Wort scheint nicht gebräuchlich. Zwei Beispiele sprechen dafür: Der Architekt Nicolas de Pigage wird zum "Intendanten dero Gärthen und Wassertkünstler" ernannt. Das war 1749. In der Gartenordnung von 1787 kommt die Bezeichnung "Lust-Garten" vor. Und in den Bauakten des General-Landesarchivs in Karlsruhe taucht der Begriff "Herrschaftlicher Garten" auf. In sämtlichen Publikationen des 19. Jahrhunderts von Johann Michael Zeyher und Alfred Leger ist immer vom Schlossgarten die Rede – nie vom Park.

Der Schwetzinger Schlossgarten ist in dieser Hinsicht allerdings keine Besonderheit. Auch die Hannoveraner würden ihre Herrenhäuser Gärten, die etwa zur gleichen Zeit entstanden, niemals einen Park nennen. Und die Anlage in Dessau-Wörlitz ist als "Gartenreich" immerhin UNESCO-Welterbe. Im niederländischen Paleis Het Loo, ebenfalls ein Barockgarten, ist die Rede ausschließlich von Garten. Kurzum: Schwetzingen ist in guter Gesellschaft. (rok)

Denn was viele Menschen als traumhaftes Wetter empfinden, gleicht für die Bäume im Schwetzinger Schlossgarten einem Albtraum. Während die Pflanzen noch mit den Folgen der Hitzesommer 2018 und 2019 kämpfen, sorgt die trockene Witterung bei ihnen für zusätzlichen Stress. "Der Klimawandel im historischen Schlossgarten beschäftigt uns schon lange", berichtet Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG).

Das Hitzejahr 2019 habe auch dem Letzten unter den Denkmalschützern auf brutale Weise die Augen geöffnet. "Wir haben hier ein Phänomen, das den Bestand des Denkmaltypus historischer Garten massiv gefährdet – und zwar in mehrfacher Hinsicht", betont er.

Und eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: "In der diesjährigen Vegetationsperiode hatten wir in Baden-Württemberg viel zu wenig Regen", erzählt Hörrmann. Das belegen auch die Zahlen, die der Verein Schlösser und Gärten in Deutschland kürzlich veröffentlicht hat, und dessen Erster Vorsitzender Michael Hörrmann ist. Vor allem der April sei außergewöhnlich trocken gewesen. Normalerweise fielen in diesem Monat vor Ort durchschnittlich 46 Liter Regen pro Quadratmeter. Dieses Jahr waren es gerade einmal 1,8 Liter.

Hinzu kommt, dass die besonders wertvollen, großen und alten Bäume im Schwetzinger Schlossgarten auf einer Sandzunge stehen. "Dieser Boden ist ganz schwer in der Lage, Wasser zu speichern – egal wie viel es regnet", erklärt Hörrmann. Durch die Industrialisierung sei der Grundwasserspiegel des Rheins in den vergangenen 200 Jahren stark abgesunken. "Die allermeisten Bäume stehen deshalb mit den Wurzeln gar nicht mehr im Wasser", so der Denkmalschützer. "Zurzeit halten sie es noch aus, aber sie sind geschwächt und so stärker dem Schädlingsbefall ausgesetzt." Besonders hart treffe diese Entwicklung die Eichen, Buchen und Ulmen. Kastanien eher weniger. Grundsätzlich hätten aber alle Bäume des historischen Parks mit dem Klimawandel zu kämpfen.

Auch interessant

Der Schwetzinger Schlossgarten stammt aus dem 18. Jahrhundert und gilt als Meisterwerk europäischer Gartenkunst. Den Grundstein für die heutige Anlage legte Kurfürst Carl Philipp um das Jahr 1731. Sein Nachfolger, Carl Theodor, ließ den Garten zunächst im französischen Barockstil erweitern und Wasserspiele, Laubengänge sowie Heckenzonen anlegen. Der in England auf Kosten des Kurfürsten ausgebildete Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Sckell verwandelte den Schlossgarten schließlich in einen der ersten englischen Landschaftsgärten Deutschlands.

Fast 300 Jahre reicht die Geschichte dieses Monuments also zurück. Aber gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, es in seiner bisherigen Form zu erhalten? "Ja und nein", sagt Hörrmann. "Der Garten ist ein lebendiges, organisches Denkmal, und wir werden alles tun, um ihn zu erhalten." Dafür müsse man vor allem mehr gießen. Das Problem: "Wasser ist ein wertvolles Gut für die Gesellschaft, und wir dürfen es anderen wichtigen Bereichen nicht wegnehmen", betont der SSG-Geschäftsführer. Deshalb arbeiten die Experten der Staatlichen Schlösser und Gärten daran, die Qualität der Böden zu verbessern.

Ihr Ziel: Die Erde soll das Wasser besser speichern können. In Schwetzingen läuft dafür zurzeit ein neues Forschungsprojekt mit Biokohle an. "Das sind hölzerne Abfälle, die bei der Gartenarbeit entstehen und bei extrem hohen Temperaturen und hoher Trockenheit verkohlt werden", erklärt Hörrmann. "Diese Abfälle bilden kristallinartige Strukturen, die Wasser und Nährstoffe hervorragend speichern können." In Schweden und England habe man damit gute Erfahrungen gemacht.

Ein weiterer Ansatz ist das Züchten resilienter Baumarten, die besser mit Hitze und wenig Wasser zurecht kommen. Zum Beispiel Eichen aus dem Mittelmeerraum. "Außerdem müssen wir unsere eigenen Baumschulen wieder aktivieren", betont Hörrmann. Das sei wichtig, damit die jungen Bäume in dem Boden und der Klimazone aufwachsen, wo sie später auch verpflanzt werden. "Wenn wir merken, dass eine Baumart es nicht schafft, können wir sie zur Not auch durch eine andere Art mit vergleichbarem Wuchs sowie ähnlicher Blattfarbe und Kronenausbildung ersetzen", sagt er. Das gelte etwa für die Buche, die es künftig in Mitteleuropa schwer haben werde.

Allerdings ist das Ersetzen alter Bäume in solchen Parks eine ziemlich knifflige Angelegenheit. "Ein historischer Garten ist wie ein Gemälde aufgebaut: Er besitzt einen Vorder-, einen Mittel- und einen Hintergrund", erklärt Hörrmann. Der Schwetzinger Garten sei so konzipiert, dass sich beim Flanieren immer wieder neue Blickkombinationen ergeben. Die Gärtner hätten damals bewusst mit der Sommer- und der Herbstfärbung gearbeitet. "Deshalb müssen wir möglichst jene Baumarten setzen, die der Gartenkünstler vor 200 Jahren vor Augen hatte", so der SSG-Chef

Denn ohne seine großen, bildprägenden Bäume sei der historische Garten wie die Mona Lisa mit einem Loch in der Leinwand. "Das Bild ist zwar noch da, aber der Kunstwert massiv verändert", so Hörrmann. Dieser Vergleich macht deutlich, welch großer Druck auf den Denkmalschützern lastet. "Wenn es uns nicht gelingt, das Bild des Gartens durch geeignete Pflege und intelligente Nachwuchs- und Pflanzstrategien zu erhalten, zerstören wir das Denkmal beim Versuch, es zu retten", betont der SSG-Chef und räumt ein, dass man bei der Suche nach Lösungen noch am Anfang stehe.

Um ihr Wissen besser miteinander teilen zu können, haben sich viele Parks in Deutschland zu dem Initiativbündnis "Historische Gärten und Klimawandel" zusammengeschlossen. Denn die Hitzeschäden betreffen Anlagen im ganzen Land – und das nicht zu knapp. "Bei allen Problemen, die wir in Schwetzingen haben: Wir gehören noch zu den Glücklichen", sagt Hörrmann. "In Schloss Dyck in Nordrhein-Westfalen etwa ist der Grundwasserspiegel noch viel stärker abgesunken als bei uns."

Ein Problem, mit dem auch die anderen Gärten der SSG zu kämpfen haben. Weniger Grundwasser, das bedeutet vor allem mehr Pflegebedarf. Und mehr Pflege bedeutet mehr Material, mehr Personal und vor allem: mehr Kosten. "Allein für Schwetzingen haben wir Mehrausgaben in Höhe von rund 150.000 bis 200.000 Euro pro Jahr", berichtet Hörrmann. Und das bei einem Grundpflegeaufwand von 1,5 Millionen Euro jährlich.

Die Finanzierung dieser Zusatzmaßnahmen war schon vor der Corona-Krise nicht leicht. Die – teilweise noch immer andauernde – Schließung der Monumente und der damit einhergehende Einnahmenverlust haben die Situation weiter verschärft. Einen Lichtblick gibt es trotzdem: "Der Landtag hat die SSG für dieses und nächstes Jahr sehr großzügig unterstützt, damit wir den Mehraufwand bei der Pflege – insbesondere in Schwetzingen – besser abdecken können", sagt Hörrmann. "Das hilft uns ungemein."

Insgesamt hat das Länderparlament den Staatlichen Schlössern und Gärten 200.000 Euro zugesprochen, verteilt auf zwei Jahre. "Das wird natürlich nicht ausreichen, aber wir können damit schon einiges erreichen", betont Hörrmann. In Schwetzingen werde man so etwa den Wiederaufbau einer eigenen Baumschule finanzieren. Das Projekt soll noch in diesem Jahr an den Start gehen.