Schicksal der jüdischen Familie Oppenheimer nachgezeichnet

Mehr als 200 Schriftstücke hat Anton Ottman im Nachlass recherchiert und zu einer szenischen Lesung mit verteilten Rollen zusammengefügt.

Von Manfred Bechtel

Heidelberg. "Mein geliebtes Kind. Nun sind wir hier in der Internierung in Südfrankreich, nahe der spanischen Grenze. Erspare mir, dir unser schreckliches Elend zu schildern. Leider sind schon viele Freunde und Verwandte gestorben und werden auch weiter sterben. Hans und Vater sind wohl im gleichen Camp, aber von uns getrennt." Das schrieb Mutter Rositta Oppenheimer am 31. Dezember 1940 an ihren älteren Sohn Max. Der hatte nach England flüchten können.

Im Gegensatz zu ihm waren Rositta Oppenheimer, ihr Mann Leopold und ihr jüngerer Sohn Hans in Heidelberg geblieben. Sie wohnten zusammengepfercht mit anderen jüdischen Familien in der Landfriedstraße 14. Am 28. Oktober 1940 wurden sie mit den badischen, pfälzischen und saarländischen Juden in das Konzentrationslager im südfranzösischen Gurs deportiert.

Nach einiger Zeit wird Hans einer Arbeitskompanie von Fremdarbeitern zugeteilt und in das 700 Kilometer entfernte Crest in der Region Rhône-Alpes transportiert. Von nun an schreiben sich Eltern und Sohn zwei Jahre lang mindestens einmal in der Woche. In insgesamt mehr als 200 Briefen schildern sie einander ihren Alltag und ihre Sehnsüchte.

Die Korrespondenz ist erhalten geblieben. Anton Ottman hat diesen Nachlass recherchiert und zu einer szenischen Lesung mit verteilten Rollen zusammengefügt. Unter dem Titel "Briefe gegen das Vergessen" ruft diese Rezitation in berührender Weise das Schicksal der Verschleppten in Erinnerung. Im vollbesetzten Saal des Montpellier-Hauses fand sie ein interessiertes und nachdenkliches Publikum.

Auch interessant

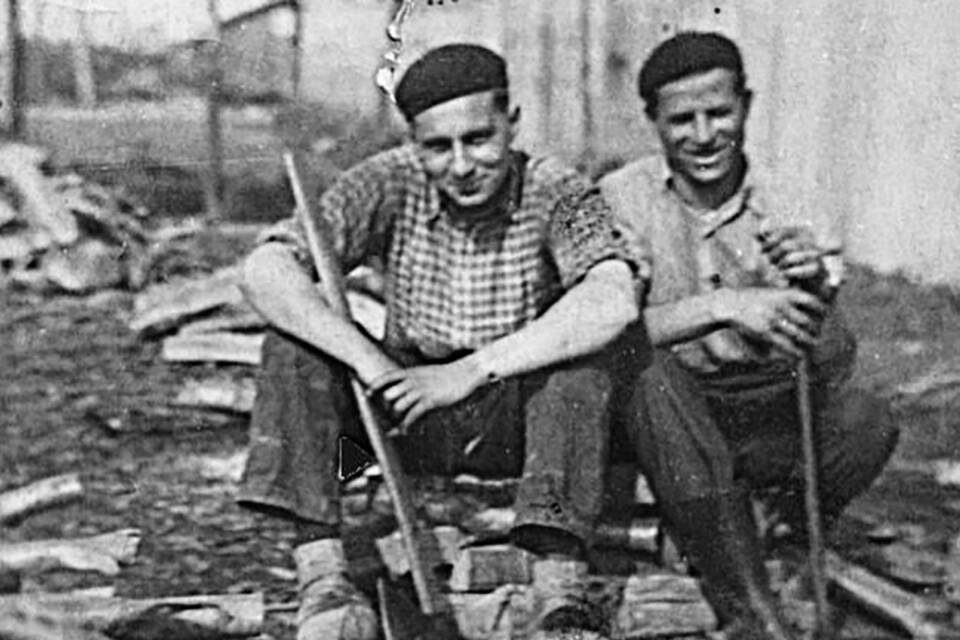

Sohn Hans wird im Voralpengebiet zunächst Holzfäller, in den Briefen erzählt er von seiner schweren Arbeit. Später wird er auf einem Bauernhof eingesetzt. "Die Leute sind sehr anständig zu mir", schreibt er. Während er sich zunehmend einlebt, wird für die Eltern das Leben im Lager immer unerträglicher. "Es ist bitterkalt", klagt die Mutter. Wiederholt bitten die Eltern ihren Sohn, Brot zu schicken. Der Vater hofft noch auf Nachrichten, die sie einer Ausreise näher bringen.

Für "Leute, die genügend Geld haben" und "bei denen die Papiere stimmen" ist es noch möglich, das Lager zu verlassen; von Marseille gehen Auswandererschiffe in die Vereinigten Staaten. Nach dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg Anfang Dezember 1941 ist die Auswanderung über Marseille erschwert. Jetzt setzt Leopold Oppenheimer auf eine Entlassung in die Freiheit innerhalb Frankreichs, was von den Deutschen als "liberieren" bezeichnet wurde.

Doch dazu kommt es nicht. In Gurs wird 1942 der Abtransport der deutschen Juden in die Vernichtungslager vorbereitet, der im August einsetzt. Auch Hans muss sich "sofort reisefertig" machen. Er schreibt: "Mein Patron wird mit mir gehen, um zu sehen, ob sich nicht noch etwas tun läßt. Ich lasse meine Kiste mit Fotoalben, Briefen etc. hier. Ich lasse hier ein Haus zurück, in dem ich wie ein Eigener behandelt wurde und denen ich viel Dank schulde." Seine Mutter antwortet: "Immer soll Dich der Gedanke, daß wir uns wiedersehen werden, beherrschen." Sein Vater: "Lieber Hansel! Wir müssen das Schicksal tragen, wir bis zum Ende unserer Tage, und wir Juden bis ans Ende dieser Weltzeit."

Leopold Oppenheimer wird am 27. Februar 1943 abtransportiert. Am 3. November wird er im KZ Maidanek bei Lublin von der SS ermordet. Seine Frau wird am 31. Januar 1944 aus dem Lager entlassen. Nach Kriegsende holt sie auf dem Bauernhof die von Hans dort deponierten Briefe und Unterlagen. Noch hegt sie Hoffnung, ihr Sohn könnte überlebt haben. In diesem Sinne schreibt sie ihm einen Brief, es wird der letzte bleiben. Sie schreibt ihn in sein Tagebuch, das bei den Hinterlassenschaften lag.

"Heute früh saß ich im Grase auf einer Wiese in der herrlichen Landschaft und las mit großem Schmerz Deine Eintragungen, Deine Sehnsucht, wieder mit uns zusammen zu sein, und das Herz blutete mir vor Wehmut. Dich, mein Kind, haben sie fortgeführt in noch viel schlimmere Fron, Dich mein gutes armes Hansl. Hat Gott Deine gute Seele zu sich genommen, damit Du Frieden hast, oder mußt Du noch immer in Not und Qual leben als Sklave verruchter Menschen? Es kann nicht sein, daß auch Du mir für immer genommen bist, wenn auch der Gedanke, daß der liebe Vater nicht mehr am Leben ist, langsam in mir immer mehr an Sicherheit gewinnt. Ich habe Dich geboren und Deine Schritte gelenkt. Ich will Dich dem Leben wieder gewinnen, warum sollte gerade ich von den Scheiterhaufen verschont geblieben sein? Deine Mutter Rositta."

Jahre später erhält Rositta die Gewissheit, dass ihr Sohn Hans nach einem Todesmarsch im KZ Buchenwald am 17. März 1945, kurz vor der Befreiung, starb. Ihren Sohn Max, der 1947 aus England zurückkommt, trifft sie wieder in ihrer Heimat, in Wiesloch.

Für die szenische Lesung liehen Anton und Ursula Ottmann ihre Stimme Vater und Mutter Oppenheimer; Friedrich E. Becht sprach den Sohn. Die zeitgeschichtlichen Bezüge und die Zusammenhänge der Briefausschnitte stellte Gert Weisskirchen her. Themen aus bekannten jüdischen Liedern improvisierte Friedrich von Hoheneichen auf der Klarinette. Veranstalter war das Kulturforum Südliche Bergstraße.