75 Jahre Deportation nach Gurs: Hunger und Schlamm waren allgegenwärtig

Am heutigen Donnerstag jährt sich zum 75. Mal die Deportation der badischen und pfälzischen Juden 1940 - Für die meisten war das der Beginn eines Martyriums

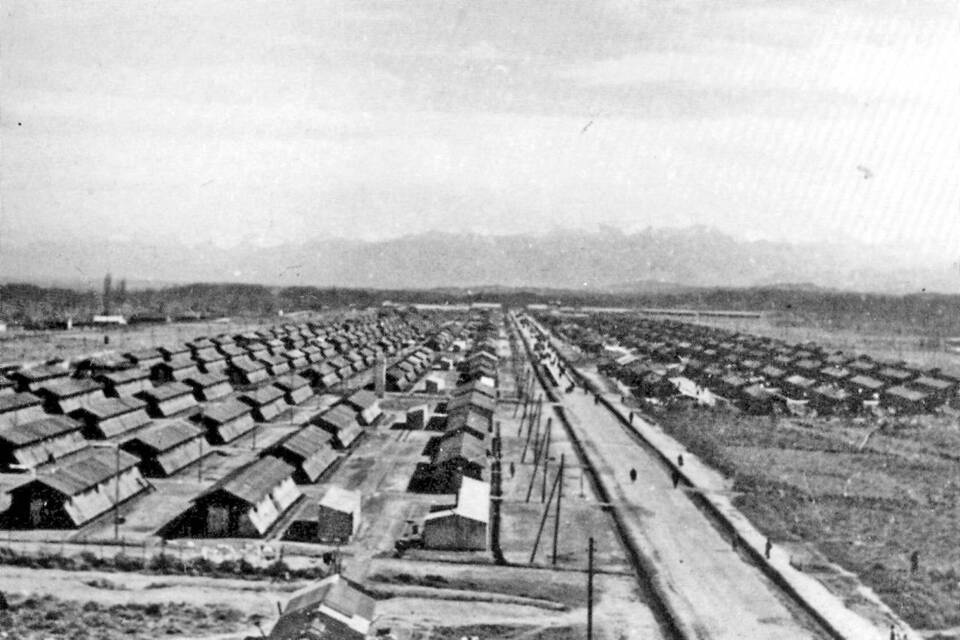

Ins Lager Gurs am Rande der Pyrenäen (im Hintergrund zu erkennen) wurden rund 6500 Juden aus Baden und der Pfalz deportiert; insgesamt "lebten" rund 20 000 Personen hier. Foto: privat

Von Norbert Giovannini

"Wir sind noch im Bett. Nur Mutti ist auf. Es ist halb acht. Plötzlich höre ich unbekannte Männerstimmen bei uns im Flur, und dann verstehe ich, was sie vorlesen. ,Sie haben innerhalb einer Stunde am Bahnhof zu sein. Pro Person sind 50 Kilo Gepäck erlaubt. Verpflegung für vier Tage.’ Ich bin ganz erstarrt, springe aus dem Bett und ziehe mich in fliegender Eile an, dicke Wäsche. Unten steht ein Polizist, der niemand raus und rein lässt. Jeder wirft in den Koffer, was er gerade findet."

Die 18-jährige Miriam Sondheimer beschreibt den Tag der Deportation der badischen und pfälzischen Juden am 22. Oktober 1940. Sie wohnte mit Schwester, Eltern, Großeltern und weiteren 25 Personen in der Weststädter Bunsenstraße 19a. An diesem Tag wurden 6500 Personen aus 186 badischen, 93 pfälzischen und 17 saarländischen Orten in einer wochenlang geplanten Aktion in neun Sonderzüge gepfercht und nach Frankreich transportiert. Die erste und einzige Deportation gen Westen. In Panik verfolgten die Menschen in den Zügen die Richtung, in die sie fuhren. Nach Osten, das waren die gefürchteten Lager in Polen, die nach Kriegsbeginn mit Zehntausenden von Juden aus Westpolen und Österreich gefüllt werden. Oder nach Westen, ins unbesetzte, aber mit den Deutschen kollaborierende Vichy-Frankreich. Nach drei Tagen und vier Nächten halten die Züge in Oléron-St. Marie, einem Dorf am Rand der Pyrenäen.

Bei strömendem Regen brachte man die erschöpften Menschen in das Lager Gurs. Kein KZ, sondern seit 1939 ein Fluchtort für spanische Bürgerkriegsflüchtlinge. Für die meisten der Beginn eines Martyriums, das in Auschwitz und anderen Tötungslagern im Osten endet. Für manche, so auch für Miriam Sondheimer, ihre Schwester Lore und die Eltern und Großeltern, ein Durchgangsort ins Exil. Schon Mitte Februar 1941 können sie das Lager verlassen, im Mai sind sie in Lissabon und fliehen in die Dominikanische Republik.

Aus Heidelberg deportiert wurden etwa 300 Menschen, dazu über 100 aus Umlandgemeinden. 20 Kinder und Jugendliche, die beiden jüngsten, Rolf Hirsch und Anna Erfurth, sind vier Jahre alt. Überwiegend aber sind es ältere Menschen, viele Alleinstehende, Kranke und Greise. Im ersten bitterkalten Winter sterben 800 Deportierte. Unter ihnen die über 80-Jährigen Barbara Seligmann, Bertha Hoffmann und Robert Drexler aus Heidelberg.

Auch interessant

Das Lager ist ein Schlammloch, die Baracken kaum heizbar, man schläft auf dem Boden auf Strohsäcken, keine Medizin, beißender Hunger und pure Verzweiflung. Das Lager, etwa so groß wie die Heidelberger Altstadt, ist in Barackenkomplexe getrennt, von Stacheldraht umsäumt, Männer und Frauen getrennt, Familien zerrissen. In den Baracken drängen sich 60 Gefangene, beim Gang zur offenen Latrine versinkt man im Morast. Zu Angst, Hunger und Verzweiflung gesellt sich der Verlust jeder Privatheit.

Nur langsam laufen die internationalen Hilfsaktionen an. Das Schweizer Rote Kreuz, die englischen Quäker, das protestantische Comité inter mouvements auprès des évacués (Cimade), die Baden-Pfalz-Hilfe, die der Heidelberger Arzt Willy Braunschweig mit seiner Frau Clara 1940 in Frankreich gründeten, werden aktiv. Rabbiner Anspacher gründet im Lager eine Commission Centrale d’Assistance, zur Hilfe bei Ausreise und im Alltag. Ein unvorstellbares kulturelles Leben mit Konzerten, Lesungen und Theater entsteht. Man lernt Fremdsprachen, korrespondiert, knüpft Beziehungen nach draußen - und forciert das religiöse Leben. Gottesdienste unter freiem Himmel mit mehreren Tausend Teilnehmern finden statt, Beträume werden in den Baracken eingerichtet. Ein verzweifelter Kampf um Würde, Achtung und Überleben.

Die Deportation war von "ganz oben", von der Partei- und Staatsleitung abgesegnet. Initiatoren waren die beiden ehrgeizigen Gauleiter Robert Wagner (Baden/Elsass) und Josef Bürckel (Saarpfalz/Lothringen), die sich brüsteten, mit dieser Aktion ihre Territorien "judenrein" gemacht zu haben. "Reibungslos", wie sie nach Berlin meldeten. Eine Generalprobe für viele nachfolgende Deportationen. Keine Proteste der Bevölkerung, alles ordentlich organisiert, Verwaltung und Polizei funktionieren. Nach der Pogromnacht 1938 waren in den Städten die Juden "entmietet" und in Judenhäuser eingewiesen worden. In Heidelberg die Landfriedstraße 10 (Altstadt), die Bergheimer Straße 25, die Bluntschlistraße 4 (Bergheim) und einige Adressen in der Weststadt. Das erleichterte den Behörden den Zugriff. Nur Schwerstkranke wurden nicht mitgenommen. Eine Chance für Hermann Maas, den Pfarrer von Heiliggeist, einige zu retten, indem sie durch schnell beschaffte Medikamente transportunfähig gemacht wurden.

Im Oktober 1940 waren in Partei und Staat noch Überlegungen aktuell, die europäischen Juden in Madagaskar oder anderswo anzusiedeln. Oder sie zur Emigration zu drängen. Daher gab es einmal die Chance, Gurs zu entkommen, wenn man Papiere beschaffen, Einreisegenehmigungen erwerben und Transferkosten bezahlen konnte. Gurs bot außerdem bis 1942 die Chance, mit Hilfe kirchlicher und karitativer Organisationen irgendwo in Frankreich unterzutauchen. Kinder wurden in Kinderheime vermittelt, alte Menschen in Altersheime, Arbeitsstellen außerhalb des Lagers boten vorübergehend Unterschlupf.

54 der Deportierten aus Heidelberg gelangen Flucht und Emigration (darunter 40 in die USA, vier nach Palästina), 37 überlebten in Frankreich. Erst ab Frühjahr 1942 waren die Auswanderungskanäle verschlossen. Das NS-Regime hatte die "Endlösung", den Massenmord in den Vernichtungslagern im Osten, beschlossen. Seit Mitte 1942 rollten die Deportationszüge aus Frankreich nach Auschwitz. Die Gurs-Insassen wurden auf andere Lager verteilt und auf Umwegen nach Paris transportiert: In den Biografien der Heidelberger tauchen die Lager Masseube, Récébédou, Nexon, Noé und das unfasslich brutale Lager Rivesaltes als Zwischenstationen auf. Zu den 50 in Gurs gestorbenen Heidelbergern kamen noch weitere 30, die diese Lager nicht überlebten. Endpunkt der Transporte war die Polizeikaserne Drancy bei Paris. Von dort aus führen am 6., 8., 24. August und 1. September 1942 sowie am 27. Februar und 3. März 1943 die Transporte der badisch-pfälzischen Gurs-Insassen fast alle direkt nach Auschwitz. Mindestens 87 der Heidelberger sind in Auschwitz getötet worden, 35 in anderen Konzentrationslagern.

Fast hätte Hans Oppenheimer überlebt. Mit 19 Jahren nach Gurs deportiert, kam er im August 1942 nach Auschwitz. Am 17. März 1945 starb er in Buchenwald, wenige Tage vor der Befreiung. Rositta Oppenheimer, seine Mutter, erfuhr im März 1943 vom Abtransport ihres Mannes Leopold aus dem Lager Noé in das KZ Majdanek. Nach dem Krieg fand sie das Tagebuch und die Briefe ihres Sohns bei seiner letzten Arbeitsstelle auf einem Bauernhof. Nach Heidelberg zurückgekehrt, war sie lange Vorsitzende der jüdischen Nachkriegsgemeinde und leitete das jüdische Altersheim in der Villa Julius auf dem heutigen Gelände der Synagoge in der Häusserstraße. 15 Deportierte aus Heidelberg und Ziegelhausen kamen zurück, darunter der Antiquar Albert Carlebach und der Lehrer Ludwig Demuth.

Miriam Sondheimer wanderte mit ihrer Familie 1946 in die USA aus. Von den Mitbewohnern der Bunsenstraße 19a wurden neun in Auschwitz getötet. Lange arbeitete Sondheimer im Leo-Baeck-Institut in New York. Mehrfach besuchte sie später mit ihrer Schwester Lore Heidelberg.