Karlsruher Ernst-Reuter-Schule gilt als digitale Musterschule

"Für uns normal - aber die anderen sagen wow" – Nicht nur wegen der Ausstattung, auch wegen der Konzepte

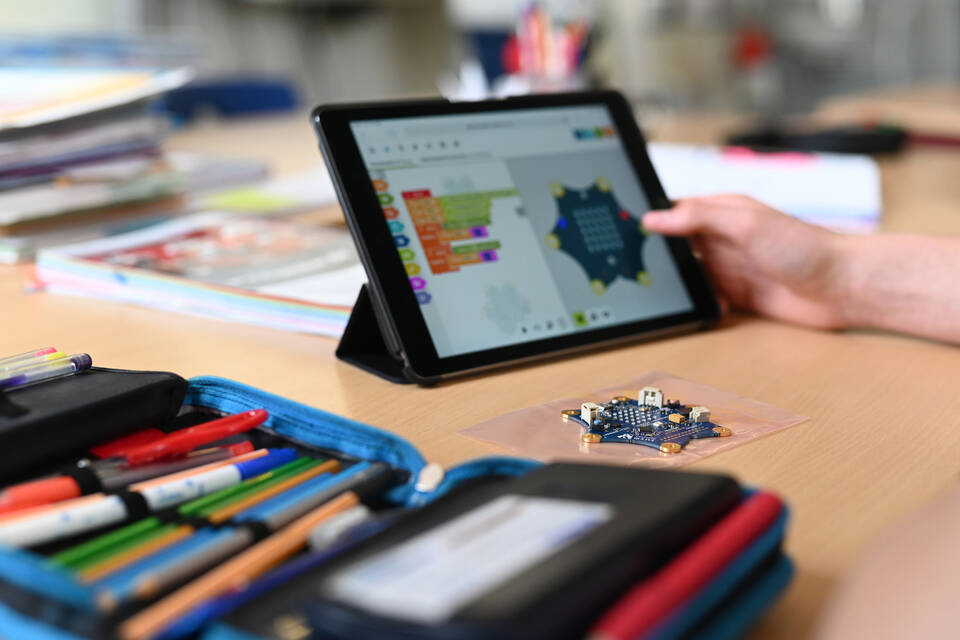

Am Kleinstcomputer "Calliope" lernen Schüler Grundlagen des "Codens". Per Tablet wird er programmiert. Foto: Uwe Deck

Von Simon Sachseder

Karlsruhe. Zehn Schüler stehen zu Beginn ihrer Mittagspause mit leuchtenden Augen vor der Tür des "Wunderlandes". Das hat in der Pause eigentlich immer geöffnet. An