Mit Wärmflasche zum Gottesdienst in Heidelberger Südstadt?

Ökumenische Feier in St. Michael an Heiligabend findet ohne Heizung statt - Zukunft des katholischen Kirchengebäudes ist ungewiss

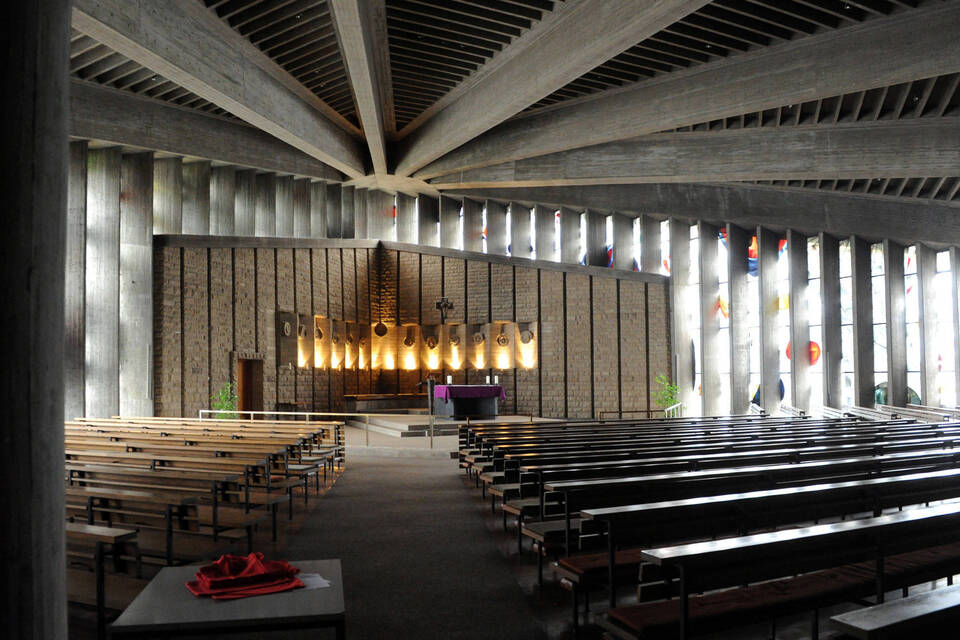

Ziemlich kalt wird es dieses Jahr beim ökumenischen Heiligabendgottesdienst in der katholischen Kirche St. Michael werden. Weil dieser Termin auch einer der wenigen im Jahr ist, bei dem die Besucher die vielen Bänke füllen, muss überhaupt überlegt werden, wie es mit dem modernen Kirchengebäude weitergehen soll. Fotos: Friederike Hentschel

Von Birgit Sommer

"Warm anziehen" heißt es beim Ökumenischen Familiengottesdienst an Heiligabend um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in der Südstadt. Die Heizung des großen Kirchenraums ist seit einigen Wochen ausgefallen; für die Gottesdienste und Andachten jeden zweiten Samstagabend wurde inzwischen die Kapelle mit Dämmvorhang und Elektroheizung hergerichtet, eine