20 Jahre Heidelberger Bildverarbeitungsforum: Die Zukunft hat längst begonnen

Es geht künftig um neue Dimensionen der technischen Entwicklung und Anwendung – In 10 Jahren wird man nicht mehr selbst Auto fahren

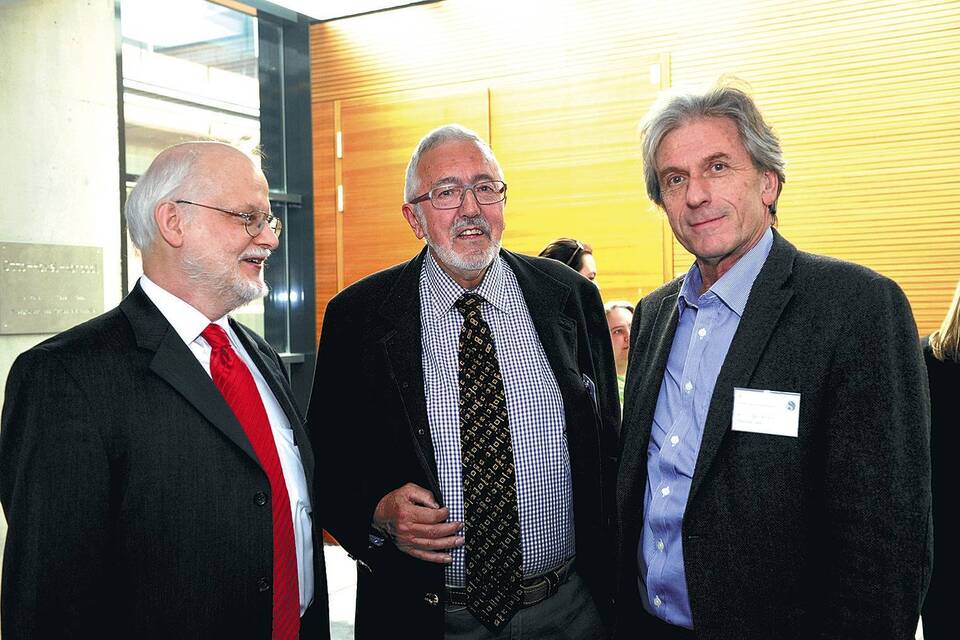

Die drei Gründerväter des Heidelberger Bildverarbeitungsforums (v.l.): Bernd Jähne, Robert Massen und Rolf-Jürgen Ahlers. Foto: Friederike Hentschel

Von Heribert Vogt

"Technologisch ganz tolle Dinge" sind zukünftig weniger zu erwarten als vielmehr neue Anwendungen bereits existierender Errungenschaften, stellte Peter Seitz, Professor für Optoelektronik in Lausanne, beim 20-Jahr-Jubiläum des Heidelberger Bildverarbeitungsforums im Kirchhoff-Institut für Physik fest. Demnach wird man in zehn Jahren nicht mehr selbst Auto fahren,

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+