Ein Abschied von Heidelberg auf unbestimmte Zeit

Nie ist Heidelberg schöner als im Frühling. Doch jetzt müssen die Menschen daheim bleiben.

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist eigentlich unfassbar, was diese kleine Stadt schon alles für große Namen beherbergt hat. Goethe war hier, Eichendorff und Brentano, Hegel und Helmholtz, und, natürlich, auch Hölderlin, dieses berühmte Sprachgenie, der Heidelberg mit seiner Ode das schönste aller Denkmäler setzte: "Lange lieb ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust, Mutter nennen und dir schenken ein kunstlos Lied, Du, der Vaterlandsstädte Ländlichschönste, so viel ich sah."

Am vergangenen Freitag wäre Hölderlin 250 Jahre alt geworden. Eigentlich wollten sie ihn hier, in der Stadt, der er ja den ein oder anderen Besuch abgestattet haben soll, am Wochenende gebührend feiern. Wäre da nicht Corona, wäre da nicht dieses Teilchen, gerade einmal 0,1 Millionstelmeter groß, das gerade die ganze Welt in Atem hält, auch Heidelberg.

Es ist Mitte März, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Der Frühling bricht durch und er tut es mit einer Vehemenz, wie er es vielleicht nur in Heidelberg kann. Überall grünt und blüht es, Bäume und Pflanzen legen ihr Kleid an, die ganze Stadt putzt sich heraus. Heidelberg, das ist seit jeher die Stadt mit der malerischen Kulisse, so malerisch, dass es fast schon wieder kitschig ist. Während sich andere Städte damit rühmen, arm, aber sexy zu sein, das Meer vor der Haustür zu haben oder eine bierlederne Gemütlichkeit ausstrahlen, war und ist Heidelberg schon immer vor allem eines, keine Frage: unverschämt schön. "Heidelberg", schrieb Joseph von Eichendorff einmal, "ist selbst eine prächtige Romantik; da umschlingt der Frühling Haus und Hof und alles Gewöhnliche mit Reben und Blumen, und erzählen Burgen und Wälder ein wunderbares Märchen aus der Vorzeit, als gäb‘ es nichts Gemeines auf der Welt."

Besonders märchenhaft ist es in der vergangenen Woche, als es so warm ist, dass manche Heidelberger schon wieder die Winterklamotten verstauen, in dem Glauben: So schnell brauche ich die eh nicht mehr. Die Menschen machen sich auf den Weg nach draußen, dorthin wo es eben am schönsten ist – auf der Neckarwiese, am Marktplatz, auf dem Philosophenweg. Sie trinken Bier und spielen Backgammon, lachen und küssen sich. Da sieht man junge Menschen, die ihr Gesicht gierig der Sonne entgegenstrecken und sich offenbar nur wenig um die Übertragungswege eines Virus scheren.

Auch interessant

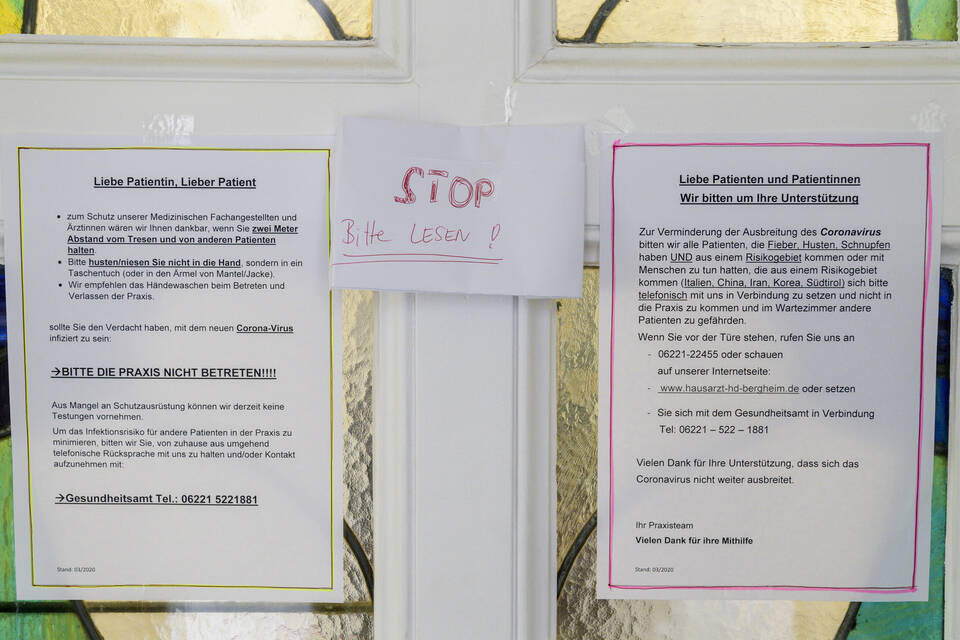

Mitte März, das ist in diesem irren Jahr aber nicht Frühlingsanfang und Aufbruch, sondern die Zeit, in der Klopapier so etwas wie eine eigene Währung darstellt und Menschen einander nur noch auf eineinhalb Meter Abstand begegnen dürfen. Täglich, manchmal fast stündlich gibt es auch hier neue Hiobsbotschaften. Oberbürgermeister Eckart Würzner wendet sich vergangene Woche gleich dreimal an die Heidelberger, anders als die Bundeskanzlerin nicht zur Hauptsendezeit in der ARD, sondern über den stadteigenen Youtube-Kanal.

Würzner sagt etwa, dass er "ziemlich erschrocken" gewesen sei über das Verhalten mancher Heidelberger. Er sagt Sachen wie "kürzer treten", "Geschwindigkeit reduzieren" und dass man die Ausbreitung des Virus "in jeder Form" verhindern wolle. Wer genau zuhört, der entdeckt in seiner Rede auch einen sehr merkelartigen Satz: "Gemeinsam schaffen wir das."

Man könnte sagen, was Angela Merkel für Deutschland ist, ist Eckart Würzner für Heidelberg. Beide sind sie fast gleich lang im Amt. Beide sind bei ihren jeweiligen Wählern beliebt. Doch abgesehen davon, dass Merkel Bundeskanzlerin ist und Würzner Bürgermeister einer kleinen Großstadt, gibt es da noch einen Unterschied: Die Kanzlerin hatte in den letzten Jahren zahlreiche Krisen zu bewältigen. Für Würzner dagegen ist es die erste, die diesen Namen auch verdient. Natürlich, auch der OB hatte manch harte Minute zu durchleben, zum Beispiel, als der Gemeinderat die von ihm favorisierte Verlagerung des Betriebshofes auf den Ochsenkopf zunichtemachte. Doch jetzt geht es eben nicht um solche Dinge wie Leerkilometer und Pflanzen, die es zu schützen gilt, jetzt geht es um Menschenleben.

Um Menschenleben zu schützen, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, gibt es kaum einen besseren Ort als Heidelberg. Die Stadt verfügt über eine der ältesten und renommiertesten Medizinfakultäten des Landes. Hinzu kommen 30 Fach- und Spezialkliniken. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um sich behandeln zu lassen. Und dann gibt es da ja noch das Universitätsklinikum, das bis heute international einen ausgezeichneten Ruf genießt – Bluttest-Skandal hin oder her. Hier haben sie eine eigene Abteilung für Corona-Patienten eingerichtet. Seit Januar gibt es eine eigene Task Force aus Experten, mittlerweile tagt sie täglich. An dem Virus sterben musste in dieser Stadt bislang noch niemand. Dennoch lassen sie jetzt keine Besucher mehr in die Klinik. Sicherheit geht vor.

Aber was heißt das schon, Sicherheit? Wer kann, wer will diese garantieren, angesichts eines Virus, der so mächtig ist, dass all die Freiheiten, all die Rechte, die sich der Mensch in diesen Breiten über so lange Zeit erarbeitet hat, binnen weniger Tage in den Hintergrund rücken.

Die Geschichte Heidelbergs ist eine von bösen Katastrophen und Phasen großen Glücks. Im Dreißigjährigen Krieg, jenem scheußlichen Massensterben, das heute kaum noch jemandem eine Warnung ist, stand die Stadt kurz vor dem Ende. Wenige Jahrzehnte danach, als sie sich gerade einigermaßen erholt hatte, marschierten französische Truppen ein und legten hier fast alles in Schutt und Asche. Doch das Schicksal wendete sich. Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte Heidelberg zu den wenigen Ausnahmen, die nicht dem Erdboden gleich gemacht wurden. Bis heute erzählt man sich, dass die Amerikaner Heidelberg einfach zu schön fanden, um es zu zerbomben. Was folgte war eine historisch einzigartige Phase des Friedens, des Wohlstands und der Sicherheit.

Diese Sicherheit, sie scheint manchen derzeit so gefährdet wie sonst nie in den letzten 75 Jahren. Was man weiß, ist, dass sich das Virus rasend schnell ausbreitet, dass die Zahl der Infizierten in nahezu jedem Land exponentiell anwächst. Je schneller es gelingt, dieses Wachstum einzudämmen, das kann gerade nicht oft genug wiederholt werden, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann einmal zurückblicken und sagen wird: Glück gehabt. Und deshalb tritt auch Würzner in diesen Tagen lieber einmal zu viel vor die Kameras und fordert seine Heidelberger dazu auf, ihre Lebensgewohnheiten "drastisch" zu ändern. "Zumindest eine gewisse Zeit."

Wie lange das sein wird, kann derzeit niemand sagen. Weder Würzner, noch Merkel, noch Deutschlands derzeit bekanntester Virologe Christian Drosten. Vielleicht ist das ja der Grund, dass die Heidelberger, allen Mahnrufen zum Trotz, einander noch einmal richtig nahekommen wollten. Weil sie ahnten, dass es das letzte Mal sein könnte. Dass das Frühjahr, und womöglich auch ein Teil des Sommers, in diesem Jahr ohne sie stattfinden muss.

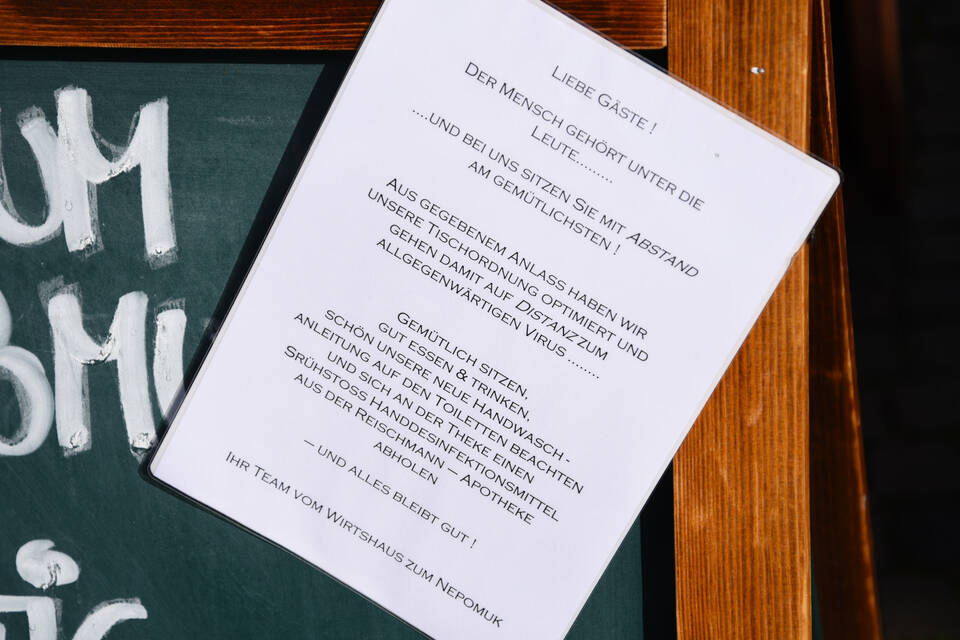

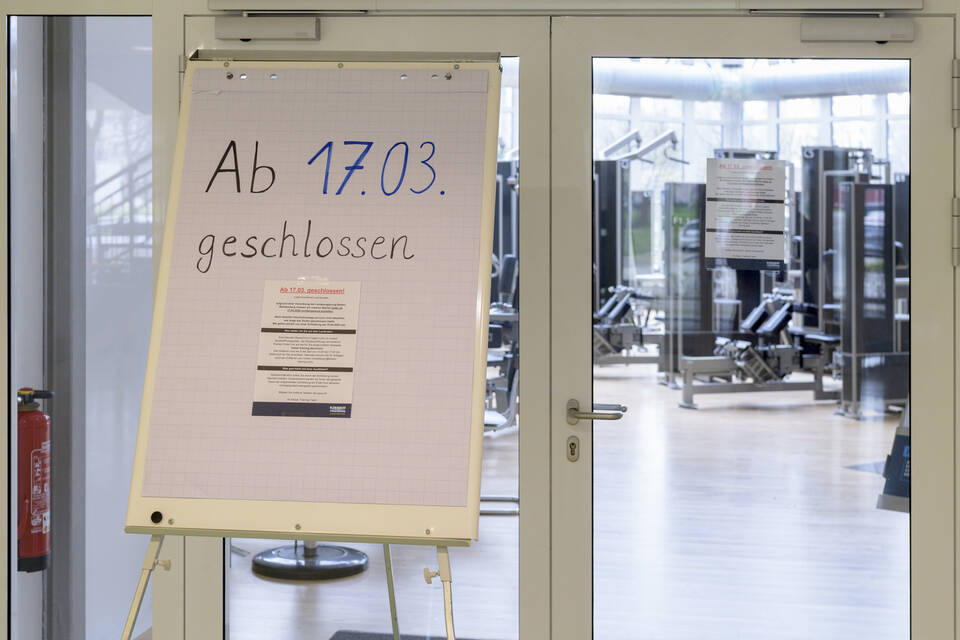

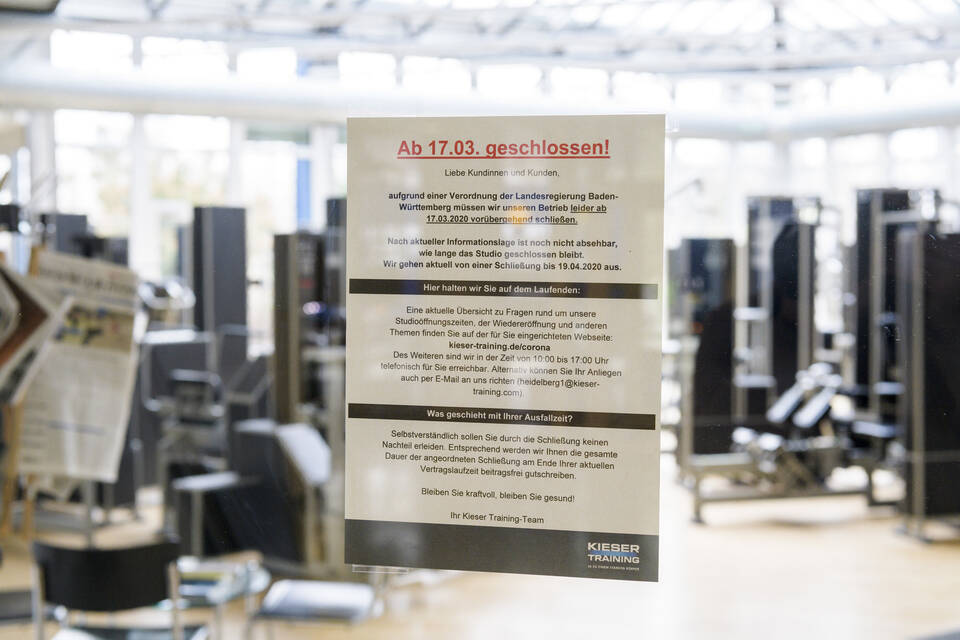

Samstag, 21. März, ein Nachmittag, der aussieht wie ein früher Sonntagmorgen. Die Straßen fast menschenleer, ab und an hält eine Straßenbahn oder ein Bus. Ein kalter Wind weht über den Bismarckplatz, seit Stunden regnet es. Ein bisschen wirkt es so, als ob jetzt auch der Himmel eingesehen hat, dass es so einfach nicht weitergehen darf. Hinter Deutschland, hinter Heidelberg liegt eine Woche, die sich anfühlt wie ein ganzes Jahr. Kindergärten und Schulen haben sie geschlossen, den Zoo, Geschäfte und Bars. Busse und Bahnen fahren ab sofort nur noch bis 22 Uhr – und kaum einer sitzt noch darin. Wer hätte gedacht, dass so etwas möglich ist?

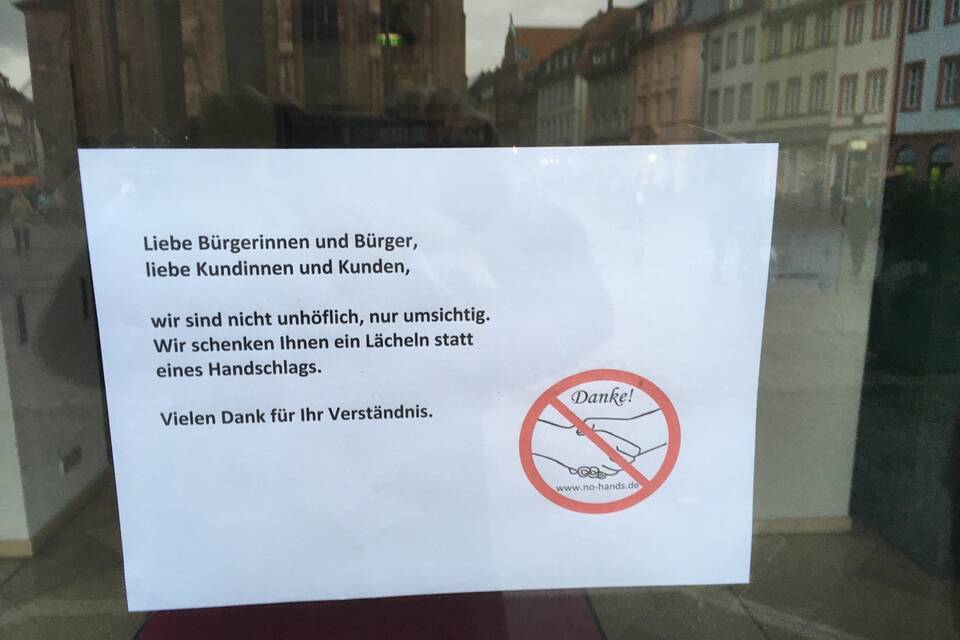

Draußen sein, das heißt jetzt vor allem alleine sein. Was man sieht: Menschen, versteckt hinter Schals oder Atemmasken, immer bedacht auf den richtigen Abstand. Die Osterglocken am Deutsch-Amerikanischen Institut lassen im Regen die Köpfe hängen, als ob auch sie nicht mehr wüssten, wie das alles weitergehen soll. Die Bänke vor dem Café Friedrich und der Ginsburg-Bar stehen noch draußen. Doch all die jungen Menschen, die hier sonst bis in den frühen Morgen trinken und feiern, kommen schon lange nicht mehr. Was bleibt, sind Motorengeräusche, Glockengeläut, das Gurren der Tauben.

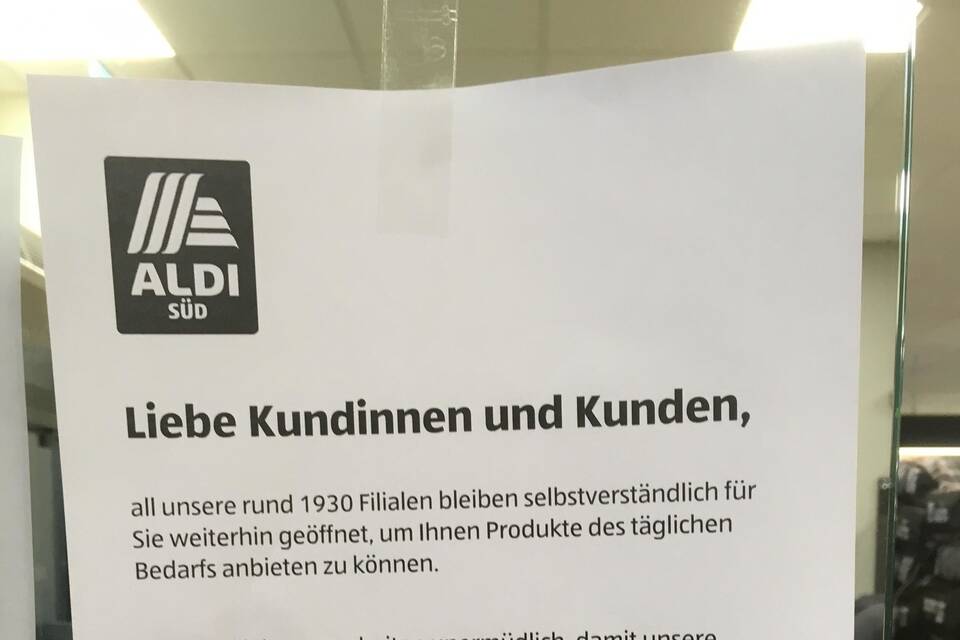

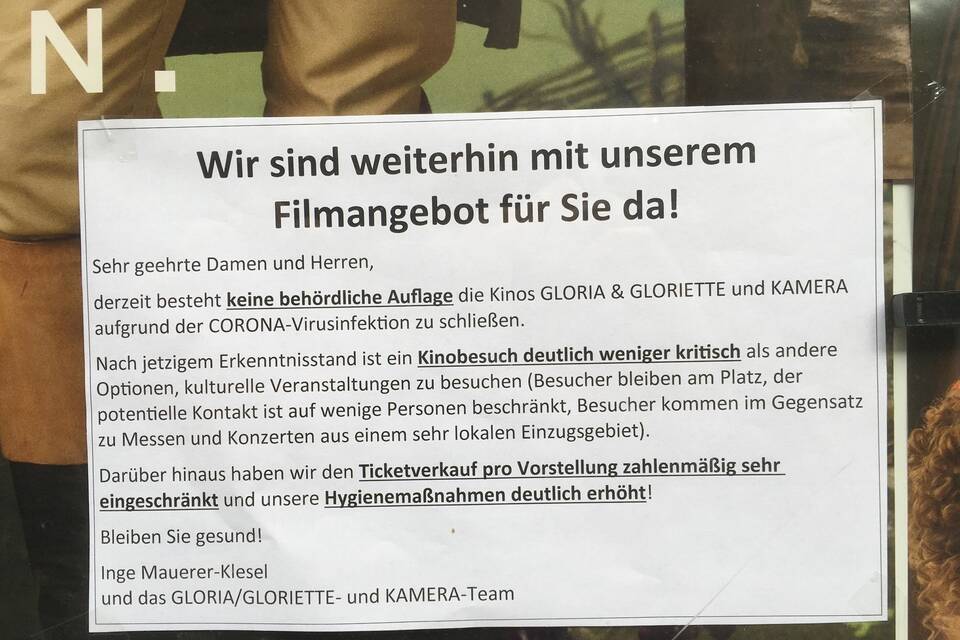

Weiter durch die leere Hauptstraße, wo in normalen Zeiten samstags manchmal ein Gedränge herrscht wie sonst nur auf dem Münchner Oktoberfest. Überall Dunkelheit, überall Zettel, die noch einmal formulieren, was längst alle wissen: "Wir haben geschlossen". Im Café Rada in der Unteren Straße dagegen brennt noch Licht, hier gibt es jetzt keinen Kaffee zum Mitnehmen mehr, nur Bohnen. Die Inhaberin freut sich über jeden, der noch vorbeikommt. Sie erzählt ein bisschen aus ihrem Leben: Mit 14 Jahren ist sie nach Venezuela ausgewandert. Wer dort gelebt hat, der hat sich schon immer etwas gegen die Not einfallen lassen müssen, sagt sie.

Mit der Inhaberin ist es wie mit den meisten Leuten, die man derzeit noch trifft. Auch wenn man sich nicht kennt: Irgendwie freut man sich, einander zu sehen, zuzuhören, ein bisschen reden zu können. Eigentlich sollte das ja immer so sein. Doch nehmen sich die Menschen dafür nur selten Zeit, bei all dem Stress, der enormen Geschwindigkeit des Alltags.

Die Inhaberin sagt, sie wird versuchen, diese Krise zu überleben. Jetzt, da sie wenig zu tun hat, will sie sich erst einmal hinsetzen, die eigene Webseite auf Zack bringen. Noch gibt es die treuen Kunden, die wissen, dass man so einen Kaffee wie hier nicht überall bekommt. Aber reicht das? Einige ihrer Mitarbeiter, erzählt sie, sind jetzt ohne Job. "Wenn ich lange davon rede, dann fange ich an zu heulen." Als sie damals aus Caracas, der Millionenmetropole, ins kleine Heidelberg kam, da wusste sie nicht, wie das wohl sein wird. Doch die Leute waren so herzlich hier, haben sie so toll aufgenommen. Sich jetzt von diesem Virus alles kaputt machen lassen, das sieht sie gar nicht ein. "Einfach zumachen, das ist nicht."

In Italien sind an diesem Samstag fast 800 Infizierte gestorben, ein trauriger Rekord. Die Italiener singen aus ihren Fenstern die Nationalhymne, hängen Plakate von den Balkonen, auf denen steht: "Tutto andrà bene", alles wird gut. In der Krise kommen die Menschen zusammen, weil sie wissen: Wir brauchen uns, um zu überleben. Was werden die Heidelberger demnächst singen?

Sonntag, die Sonne scheint wieder, wenn auch nicht mehr so warm wie noch vor wenigen Tagen. Es ist nicht so, als wäre niemand mehr auf den Straßen, ein bisschen Leben ist da noch. Mütter und Väter, die mit ihren Kindern durch Schaufensterscheiben gucken, Mountainbiker, die durch die Weststadt rollen, Spaziergänger, die einander aus dem Weg gehen. Doch irgendwas ist jetzt anders. Die Heidelberger scheinen begriffen zu haben. Und sie wissen: Bis das hier vorbei ist, könnte es ganz schön lange dauern.

Also auf die Zähne beißen, versuchen das Beste daraus zu machen und so gut es geht zuhause bleiben. Auch der alte Hölderlin hat sich einst in einem kleinen Zimmer eines Turms eingesperrt, lange nachdem er den Hyperion geschrieben und diese eine so richtige Frage gestellt hatte: "Was wäre das Leben ohne Hoffnung?" Die Antwort gab er gleich selbst: "Es lebte nichts, wenn es nicht hoffte."