Erst radikaler Rückbau, jetzt zaghafter Neubau

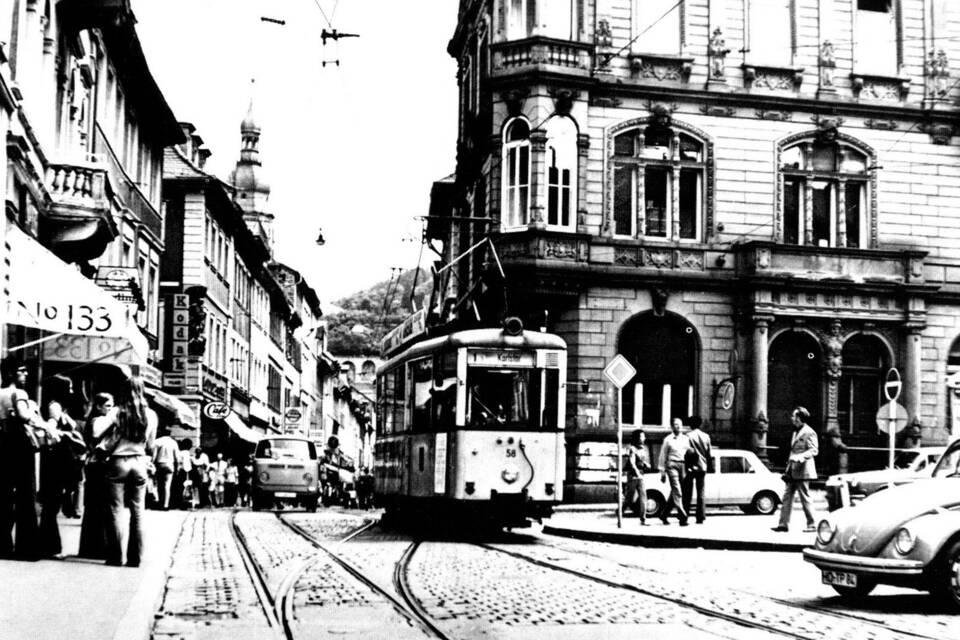

Das Straßenbahnnetz in Heidelberg schrumpfte bis 1976 gewaltig – Erst die Bahn nach Kirchheim läutete eine Trendwende ein

Von Micha Hörnle

Im Moment dominieren drei Großbaustellen den Westen der Stadt: der Neubau der Straßenbahn durch die Bahnstadt, die Sanierung der Gleise in der Eppelheimer Straße und der Neubau der Eisenbahnbrücke nach Eppelheim. Das alles läuft unter dem Namen "Mobilitätsnetz" und soll den Straßenbahnverkehr stärken - über 40 Jahre nach seinem radikalen Rückbau. Allerdings ist es mit