"Baader und Ensslin hatten mit dem SPK nichts am Hut"

Dokumentarfilm zeichnet ein Bild des 1971 gegründeten Sozialistischen Patientenkollektivs - Ursprung in Heidelberg

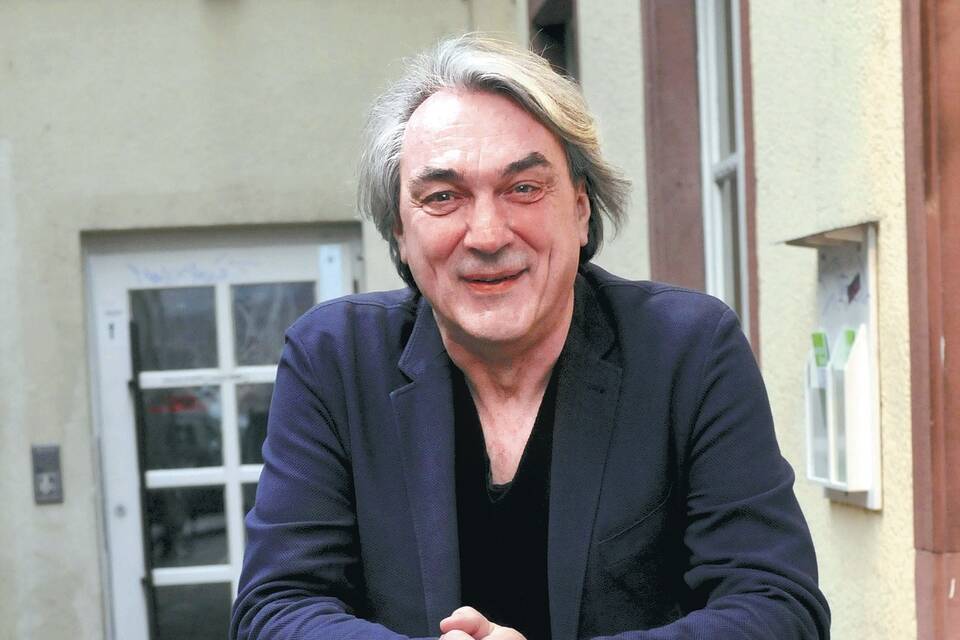

"Eine völlig unbewältigte Geschichte" - Bei den Arbeiten zum Film "SPK Komplex" musste Gerd Kroske feststellen, dass manche Beteiligte noch immer traumatisiert sind. Foto: Hentschel

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Die Geschehnisse von damals gelten als "Deutscher Vor-Herbst": In Heidelberg standen 1971 der Arzt Wolfgang Huber und Mitglieder des von ihm im Jahr zuvor gegründeten "Sozialistischen Patientenkollektivs" (SPK) vor Gericht. Der Vorwurf: Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Als solche wurde die antipsychiatrisch ausgerichtete Gruppe eingestuft, die