So revolutionär war Heidelberg

Bei der Bürgerversammlung am 29. Februar 1848 gab es einen "Jubel, der nicht enden zu wollen schien".

Heidelberg. (RNZ) In diesen Tagen jährt sich der Beginn der Deutschen Revolution zum 175. Mal. Im März 1848 nahm diese im Großherzogtum Baden ihren Anfang – und griff schnell auf die übrigen Staaten des Deutschen Bundes über. Nach raschen Anfangserfolgen – die Pressezensur fiel, die Bauern wurden befreit – stockte die revolutionäre Bewegung ab Mitte 1848. Schließlich schlugen 1849 preußische Truppen die Revolution nieder. Das Ziel eines demokratisch verfassten, einheitlichen deutschen Nationalstaats wurde vorerst verfehlt.

Insbesondere in der Anfangsphase der Revolution spielte Heidelberg eine wichtige Rolle. In der kleinen RNZ-Serie "Revolution 1848/1849" beleuchtet der Heidelberger Historiker Frank Engehausen diese Impulse. Zum Start geht es um die erste Bürgerversammlung in der Aula der Universität am 29. Februar 1948.

Dieses Mal hatte Mannheim die Nase vorn: Am 27. Februar 1848, als die Zeitungen über die Revolution in Paris und die Absetzung von König Louis-Philippe berichteten, fand dort die erste revolutionäre Veranstaltung auf deutschem Boden statt. Auf einer schon länger geplanten Bürgerversammlung im Aula-Gebäude im A-Quadrat wurden in einer Petition an den badischen Landtag vier Forderungen formuliert, die sich rasch verbreiteten und als "Märzforderungen" das Basisprogramm der Revolution in Deutschland bildeten.

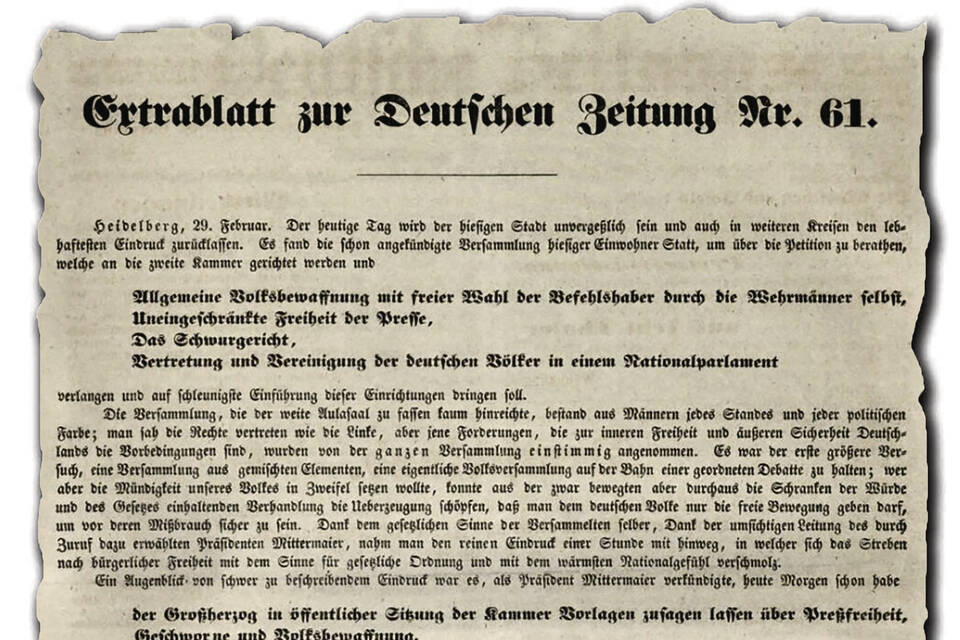

Einer der ersten Orte, an denen die Forderungen wiederholt wurden und sich ihre Resonanz verstärkte, war Heidelberg. Am 29. Februar wurde hier eine Bürgerversammlung in der Aula der Universität abgehalten, so gut besucht, dass der weite Saal sie "zu fassen kaum hinreichte", wie ein Extrablatt der in Heidelberg gedruckten "Deutschen Zeitung" berichtete (siehe Ausriss). Die Versammlung habe aus "Männern jedes Standes und jeder politischen Farbe bestanden" – ob auch Frauen anwesend waren, wurde nicht mitgeteilt. In Mannheim hatten Frauen zwei Tage zuvor in großer Zahl von der Galerie aus die Versammlung beobachtet.

Über den Verlauf der Versammlung liegen praktisch keine Nachrichten vor, denn das Extrablatt teilte nur die wichtigsten Ergebnisse mit. Nach Beratung über die Mannheimer Petition habe man deren Forderungen einstimmig gebilligt: "Allgemeine Volksbewaffnung mit freier Wahl der Befehlshaber durch die Wehrmänner selbst, Uneingeschränkte Freiheit der Presse, Das Schwurgericht, Vertretung und Vereinigung der deutschen Völker in einem Nationalparlament". Die "Deutsche Zeitung" wertete diese Forderungen als "Vorbedingungen" zur "inneren Freiheit und äußeren Sicherheit Deutschlands", und in der Tat besaßen sie erhebliche politische Sprengkraft: Pressefreiheit, Volksbewaffnung und Geschworenengerichte waren offene Angriffe auf die obrigkeitsstaatlichen Meinungs- und Gewaltmonopole, und die Einrichtung eines deutschen Nationalparlaments drohte die auf dem Wiener Kongress 1815 geschaffene Verfassungsordnung zu sprengen, die alle politischen Entscheidungen den Fürsten vorbehielt.

Auch interessant

Umso größer war die Freude, als Versammlungsleiter Karl Joseph Anton Mittermaier, Professor für Rechtswissenschaften und zugleich Präsident der Zweiten Kammer des badischen Landtags, den Anwesenden aus erster Hand mitteilte, dass Großherzog Leopold zugesagt habe, seinem Parlament Gesetzesentwürfe über Pressefreiheit, Geschworenengerichte und Volksbewaffnung vorzulegen. Die Reaktion hierauf war "Jubel, der nicht enden zu wollen schien", und ein Dank, den der Heidelberger Bürgermeister Friedrich Christian Winter dem Großherzog aussprach als dem "deutschen Fürsten, der den ersten Schritt that zu einer volksthümlichen Politik". Begeisterung auch im Extrablatt: "Der heutige Tag wird der hiesigen Stadt unvergeßlich sein und auch in weiteren Kreisen den lebhaftesten Eindruck zurücklassen."

Dass auch in Heidelberg zu Beginn der Revolution nicht alles Eintracht war, versuchte die "Deutsche Zeitung" zu verschleiern mit dem Hinweis, dass selbst diese "Versammlung aus gemischten Elementen" sich "auf der Bahn einer geordneten Debatte gehalten" habe. Wie angespannt die Situation in der Stadt war, zeigte sich aber noch am Abend des 29. Februar, als Schneidermeister und -gesellen das Haus des jüdischen Kleiderhändlers Leopold Ehrmann in der Unteren Straße plünderten.

Neben den sozialen entzündeten sich auch politische Konflikte, wie ein Vorfall nach der Rückkehr der Heidelberger Delegation, die die Petition dem Landtag in Karlsruhe überbracht hatte, am 2. März zeigte: Der Philosophiestudent Gustav Adolf Schlöffel zog mit anderen jungen Männern mit einer roten Fahne zum Rathaus, wurde aber von Bürgermeister Winter vom dortigen Balkon verwiesen, als er eine kritische Rede auf den badischen Großherzog und seine Regierung halten wollte.

Info: Der nächste Serienteil über die "Heidelberger Versammlung" erscheint Ende dieser Woche. Eine vertiefende Lektüre bietet Frank Engehausens neues Buch "Werkstatt der Demokratie – Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/49", Campus Verlag, 34 Euro.