Wie Erziehung in JVA Adelsheim reine Strafe ersetzt

1923 kam die Revolution in der Justiz: Das neue Jugendstrafrecht setzte bei jungen Straftätern auf Prävention und Besserung.

Von Andreas Hanel und Michael Ossenk

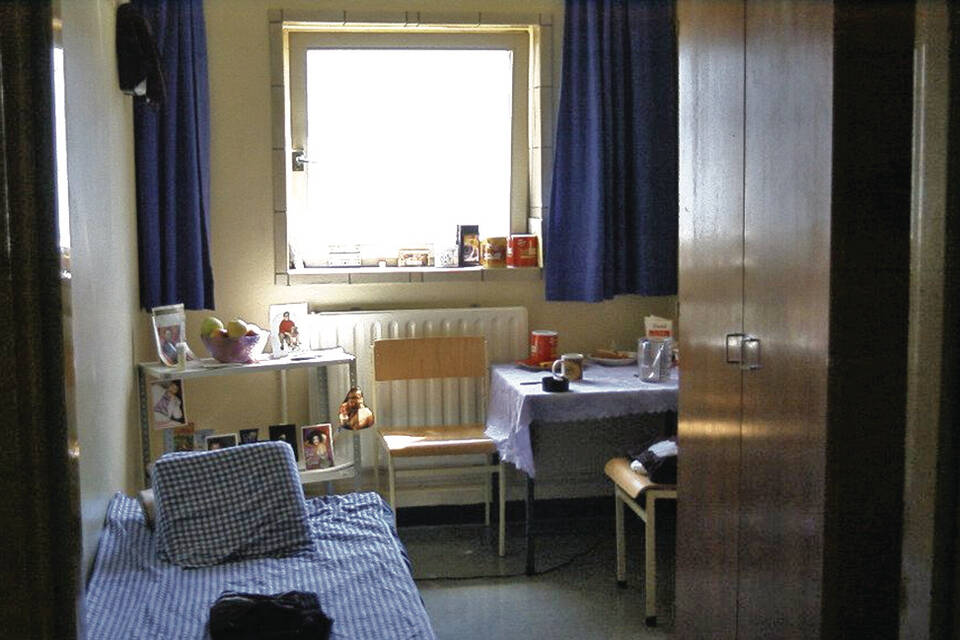

Adelsheim. Schwere Metalltüren, kahle Wände und kalter Stahl – das erwartete einen, wenn man das Haus Q in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Adelsheim betritt. Doch unter die visuellen Eindrücke mischt sich bei unserem Besuch eine olfaktorische Überraschung: Es duftet nach frisch gekochtem Essen. Es gibt Reis mit Hackfleischbällchen und asiatischem Gemüse, dazu Feldsalat.

Unter Aufsicht von Sozialpädagogin Izabel Wawrzyniak haben vier der aktuell rund 300 Inhaftierten für sich gekocht. Und die Jungen sind sichtlich stolz auf das leckere Ergebnis. Genau das ist es, was die Verantwortlichen um Anstaltsleiterin Katja Fritsche erreichen wollen: Die jungen Gefangenen sollen positive Erlebnisse erfahren, neue kreative Seiten entdecken und an sich arbeiten.

"Dieser pädagogische Ansatz ist nach wie vor richtig und wichtig. Was vor 100 Jahren galt, gilt auch noch heute", ist Fritsche überzeugt. Vor 100 Jahren? Genau. Denn am 16. Februar 1923 verabschiedete der Reichstag das durchaus revolutionäre Jugendgerichtsgesetz (JGG). Damit schuf man ein Jugendstrafrecht, das auf Prävention und Besserung von jungen Straffälligen setzte.

"Junge Menschen probieren sich in ihrer Entwicklung aus. Da gehören auch Grenzüberschreitungen dazu", betont die Anstaltsleiterin. "Deshalb sollten wir diejenigen, die in jungen Jahren eine Straftat begehen, nicht im Stich lassen, sondern sie erziehen." Besonders heutzutage sei diese Erziehung wichtiger denn je, so die einstige Jugendrichterin.

Auch interessant

Vor allem vor dem Hintergrund der veränderten Familienstrukturen. Dass wie früher drei Generationen unter einem Dach wohnen und einen Rahmen für eine adäquate Erziehung vorgeben, gibt es heute immer weniger. Ähnliches gilt für das Vereinsleben. Erschwerend kommt hinzu, dass "die jungen Menschen, die zu uns kommen, in der Regel keinen Schulabschluss haben", so Fritsche.

"Klar, der Strafcharakter ist hier in der JVA natürlich gegeben, aber bei uns steht immer der Erziehungsaspekt im Vordergrund", hebt Fritsche hervor. Also bekommt jeder Inhaftierte einen individuellen Erziehungsplan. Außerdem gibt es spezielle Angebote.

Dies ist Anna Porrmanns Aufgabe. Sie hat bereits während ihres Studiums für Bildungswissenschaften ein Praxissemester an der JVA in Adelsheim absolviert. Inzwischen ist sie seit sieben Jahren dort. Und mit ihr hat zum Beispiel Shakespeare Einzug ins Gefängnis gefunden. Aktuell arbeitet sie nämlich mit ihren jungen Gefangenen am Theaterstück "Macbeth". "Die Jungs lernen dabei die deutsche Sprache, aber auch den Umgang mit ihren Emotionen und wie man adäquat etwas zurückmeldet."

Um die jungen Inhaftierten für ihre pädagogische Arbeit zu gewinnen, sei es vor allem wichtig, authentisch zu sein. "Und dass man einen guten moralischen Kompass hat, der doch des öfteren auf die Probe gestellt wird", meint Porrmann.

Doch die jungen Häftlinge seien auch wissbegierig und hätten viele Fragen, "die ich meinen Eltern und Verwandten stellen konnte", so Porrmann. Zum Beispiel: Wie bestelle ich Essen in einem Restaurant? Neben der Beantwortung solcher alltäglichen Fragen probiert Anna Porrmann vieles aus. "Die Jungs waren zum Beispiel von "Mensch ärgere dich nicht" total begeistert."

Gesellschaftsspiele im Zellentrakt? Das war vor der Einführung des JGG vor 100 Jahren undenkbar. Davor galt das Motto: "Auge um Auge, Zahn um Zahn." Bis in die Kaiserzeit hinein betrachtete man eine Strafe als ein Instrument des Schuldausgleichs, der Vergeltung. Zumindest für Jugendliche stellte der Gesetzgeber der noch jungen Weimarer Republik den Vergeltungsgedanken zurück und die Resozialisierung in den Vordergrund.

Dies eröffnete den Richtern neue Möglichkeiten. So konnte das Gericht lediglich eine Verwarnung aussprechen oder Sozialstunden verhängen. Daneben war es der Justiz nun sogar erlaubt, von einer Klageerhebung abzusehen sowie in Einzelfällen das Verfahren trotz Strafwürdigkeit einzustellen. Und auch bei schwereren Delikten sollte eine Freiheitsstrafe das letzte Mittel bilden. Stattdessen entstand die "Fürsorgeunterbringung" in einer fremden Familie oder in einem Erziehungsheim.

Im 19. Jahrhundert lag die Strafmündigkeitsgrenze in den deutschen Ländern zwischen acht und 14 Jahren. Der Gesetzgeber im Deutschen Kaiserreich setzte die Schwelle bei zwölf Jahren fest. Es war damals selbstverständlich, dass Jugendliche ab diesem Alter nach den gleichen Normen wie Erwachsene bestraft wurden.

Doch dieses harte Vorgehen zeigte bald, dass Heranwachsende durch Fehltritte in ihrer Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein kriminelles Milieu abrutschten oder weitere Straftaten begingen.

Prominent sprach sich der berühmte Rechtswissenschaftler Franz von Liszt gegen diese Auffassung aus. Er verwies auf die Prävention und stellte den Erziehungsaspekt in den Vordergrund. Doch seine Forderungen scheiterten an den konservativen Hardlinern in Parlament und Regierung. Den Durchbruch im Strafrecht erreichte erst eine Gruppe von liberalen Rechtsreformern um Gustav Radbruch, den ehemaligen Reichsjustizminister und Schüler von Franz von Liszt.

Zur Durchsetzung der neuen Vorgaben sah das JGG eigene Jugendgerichte vor. Zusätzlich institutionalisierte das Gesetz eine Jugendgerichtshilfe. Daneben schlug es dem Gericht mögliche erzieherische Maßnahmen vor. Trotz der teilweise holprigen Umsetzung begriff das JGG die Jugend erstmals als eigene Gesellschaftsgruppe. Daneben eröffnete es den Straffälligen eine Perspektive.

Im Dritten Reich pervertierten die Nationalsozialisten den Erziehungsgedanken, dabei stand die ideologische Beeinflussung im Fokus. Dazu erließ das Regime 1943 ein "Reichsjugendgerichtsgesetz", das rassistisch geprägt war.

1953 übernahm der westdeutsche Gesetzgeber den Großteil des JGG aus der Weimarer Zeit. Als wichtiger Zusatz gilt, dass bei Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren anhand der persönlichen Reife entschieden wird, ob sie nach dem Jugendstrafrecht oder dem Strafgesetzbuch verurteilt werden. 1985 festigten die Vereinten Nationen den Grundgedanken des Jugendstrafrechts auf internationaler Ebene, sie verabschiedeten Mindestgrundsätze für die Jugendgerichtsbarkeit.

Übrigens: Heute werden die noch etwas altertümlich als "Zuchtmittel" bezeichneten erzieherischen Maßnahmen häufig von Sozialarbeitern begleitetet.

Und hat sich das JGG bewährt? Die seit Jahren rückläufigen Zahlen in der Jugendkriminalität sprechen dafür – auch wenn hier der demografische Aspekt auch eine Rolle spielt. "Bis zum 30. Lebensjahr schaffen es zwei Drittel der Häftlinge, nicht wieder inhaftiert zu werden", erklärt Klaus Brauch-Dylla, Verwaltungsleiter an der JVA in Adelsheim, während Katja Fritsche ergänzt: "Das bestätigt unsere Arbeit."

Das Problem: "Während der durchschnittlichen Haftdauer von rund einem Jahr ist es schwierig, die jungen Menschen zu ändern. Und danach entlassen wir die allermeisten in ihre Herkunftssituation. Wir brauchen ein besseres Übergangsmanagement." Zeit also für ein neues Gesetz im Jugendstrafrecht.