Wie IBA-Direktor Braum manchmal am "Heidel" verzweifelte

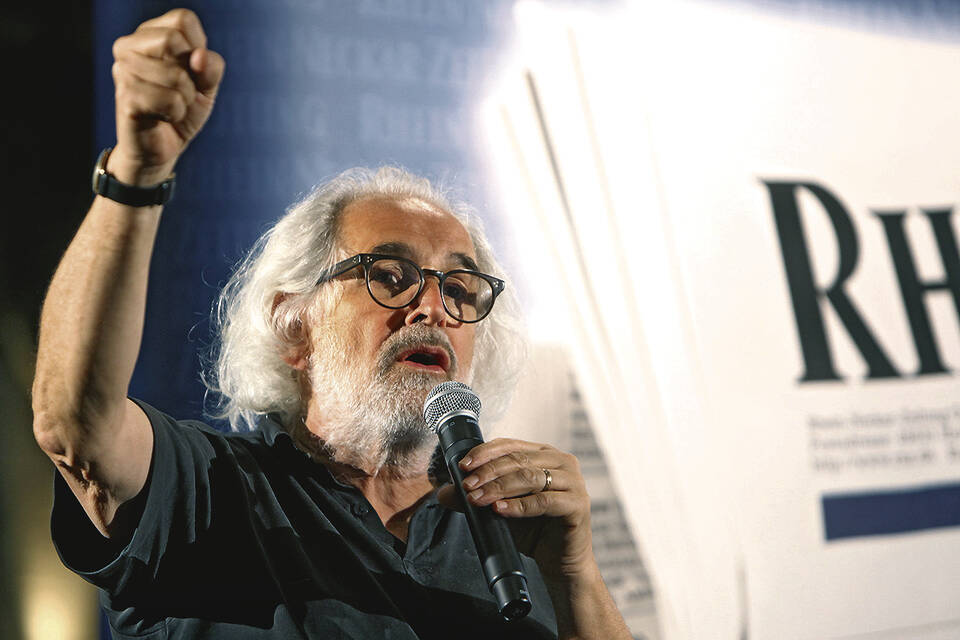

RNZ-Forum mit dem Direktor der Internationalen Bauausstellung: Die Gebäude müssen sich "benehmen" und am Ende geht es ums Geld.

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Wie spannend und unterhaltsam ein sonst sehr hartes Thema wie die Stadtentwicklung sein kann, erlebten die Besucherinnen und Besucher des RNZ-Forums am Montagabend. Gut aufgelegt und wortwitzig ließen IBA-Direktor Michael Braum und Chefredakteur Klaus Welzel in einem wahren Parforceritt zehn Jahre Internationale Bauausstellung in Heidelberg Revue passieren. Es hätte das erste Forum im Freien sein sollen, doch wegen des unbeständigen Wetters wurde die Veranstaltung vom Marlene-Dietrich-Platz in die Kirche St. Michael in der Kirschgartenstraße verlegt. Die 50 Gäste, die den Weg in das Gotteshaus fanden, erfuhren dabei, wie die Heidelberger Stadtplanung aus der Sicht von Michael Braum tickt, warum hier manches länger dauert als anderswo und warum er sich im letzten Jahrzehnt manchmal als Geburtshelfer sah. Dabei sparte der IBA-Direktor auch nicht mit provokanten Thesen, die er aber sympathisch und selbstironisch verpackte. Eine Auswahl:

> "Es war ein Kulturschock": Nach 40 Jahren in Berlin war der Südhesse Michael Braum froh, als er die Chance erhielt, in Heidelberg eine Internationale Bauausstellung zu leiten. "Ich fühle mich den Kurpfälzern eher verbunden als den Brandenburgern", gesteht er. Doch dann hat man ihm an seinem zweiten Tag schonungslos beigebracht, dass es hier die Einheit "Heidel" gibt. Damit messen die Heidelberger die Zeitspanne, die Großprojekte von der ersten Idee bis zur Umsetzung benötigen – laut Welzel entspricht ein "Heidel" acht Jahren. Die Entschleunigung, die sich hinter dieser Besonderheit verbirgt, sorge im Alltag der Einheimischen für ein "gutes Lebensgefühl", gibt Braum zu: "Im realen Leben eines Stadtplaners ist es der Tod." Er sei an "diesem Heidel" verzweifelt. "Wir wären weiter mit der IBA, wenn alles in Heidelberg etwas schneller ginge", glaubt Braum. Chefredakteur Welzel konterte: "Und das sagen Sie, obwohl sie aus Berlin kommen. Dort hat man für den Flughafen 20 Jahre gebraucht."

> "Ich bin ein Freund der Bürgerverantwortung, nicht der Beteiligung": Klar spricht sich Braum für eine "faktenbasierte" Diskussion über Großprojekte aus. Er findet es gut, Experten verschiedener Fachdisziplinen in die Stadtentwicklung einzubeziehen – sie sollten aus der Bürgerschaft kommen. "Eine breite Beteiligung, bei der individuelle Interessen die Diskussion dominieren, führen aber zu Ergebnissen, mit denen am Ende niemand zufrieden sein kann." Die Bürgerschaft mische sich im "saturierten Heidelberg" manchmal zu gerne ein.

> "Salzburg und Heidelberg vergleiche ich sehr gerne": In der österreichischen Landeshauptstadt war Braum ab 2004 für das gesamtstädtische Gestaltungskonzept zuständig. Beide Städte seien sehr schön, weil auch die Landschaft so schön ist. "Das ist ein Geschenk des Himmels." Und doch habe Salzburg einen entscheidenden Vorteil: "Dort gibt es 1000 Brücken, eine schöner als die andere." In Heidelberg hingegen sei der Neckar eine Barriere, die auch die IBA nicht überwinden konnte. "Wir haben nur Projekte, südlich des Flusses an Land gezogen."

Auch interessant

> "Wir brauchen mehr Fläche oder müssen in die Höhe bauen": Deutliche Worte fand Braum zur Entwicklung des neuen Stadtteils auf dem Gelände der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village (PHV). 10.000 Bewohner und 5000 Arbeitsplätze seien die Mindestgröße für einen vitalen Stadtteil. Das heißt für den IBA-Direktor aber auch, dass entweder das Areal ein bisschen vergrößert werden oder dort die Höhenbeschränkung von vier Geschossen aufgehoben werden müsse. Sechs Etagen könne er sich vorstellen. "Wir wünschen uns einen autarken Stadtteil wie die Altstadt", betont Braum. Und wenn man im Inneren von PHV auch noch 50 Prozent Grünanteil wolle, müsse man bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen. Was die Bevölkerungsstruktur in dem Stadtteil angeht, würde er diese gern "brutal mischen". Das ginge zum Beispiel über die Subjektförderung, damit sich auch weniger betuchte Familien die Wohnungen leisten könnten.

> "Ohne Moos nix los": Die schlechte finanzielle Ausstattung der IBA Heidelberg, die einzig aus städtischen Geldern finanziert wurde und weder eine Landes- noch eine Bundesförderung erhielt, ist laut Braum der entscheidende Nachteil gegenüber anderen Internationalen Bauausstellungen in Deutschland. "Wenn ich kein Geld ausgeben kann, kann ich auch nur wenige solche Projekte wie den sehr gelungenen ,Anderen Park’ an Land ziehen", so Braum. 80 Bewerbungen gingen bei der IBA ein, darunter war nur eines aus der Wissenschaft, obwohl das offizielle Motto der Bauausstellung "Wissen schafft Stadt" lautet. "Das war unser Urauftrag, die Wissenschaft besser mit der Stadt zu verbinden." Aber wenn man den wissenschaftlichen Einrichtungen keinen finanziellen Anreiz bieten könne, den unbequemeren Weg zu gehen, um sich auf eine zukunftsweisende Stadtplanung einzulassen, sei es kein Wunder, wenn diese sich nicht für die IBA interessiere. Denn an den notwendigen Mitteln für die Grundfinanzierung mangele es diesen Institutionen nicht. Daher, so Braum, handele es sich bei der Mehrzahl der 23 IBA-Projekte um Bildungsprojekte.

> "Wir sind eine Hebammen-IBA": Während andere Bauausstellungen mit Geld um sich werfen, hieß es laut Braum in Heidelberg häufig: "Bitte, bitte, komm auf die Welt." Das neue Kongresszentrum wäre sicherlich auch ohne die IBA etwas geworden, ist Braum überzeugt. Hier waren er und sein Team vor allem beim Architektenwettbewerb involviert. Aber das von Studierenden geplante und betriebene Wohnheim Collegium Academicum hätte es ohne die IBA schwer gehabt. "Dahinter verbergen sich sympathische, junge Leute, die sich anfangs nicht für Architektur interessiert haben", erinnert sich Braum an den ersten Kontakt. Doch durch die von der IBA organisierten Architekten-Workshops sei das anders geworden. Mit der Hilfe von Braums Team konnten zudem Bundesmittel eingeworben werden. "Ich hätte mir das Collegium Academicum mehr im Zentrum gewünscht, jetzt ist es auf dem Hospital-Gelände gelandet, kurz vor Leimen", lacht Braum. Aber, das habe auch einen Vorteil: Dort könnten die selbst verwalteten Studierenden der "Stachel im Fleisch eines Stadtteils sein, wo sonst viele Väter mit ihren Kinderwagen umherlaufen".

> "Solch ein Gebäude muss sich nicht einfügen, es sollte sich benehmen": Ein Neubau wie der, den das Dokumentationszentrum deutscher Sinti und Roma plant, dürfe schon aus der Umgebung herausstechen, findet der Stadtplaner: "Sie sagen Ihren Kindern ja auch nicht, dass sie sich einfügen sollen, sonst wären sie bald ein Fall für die Psychiatrie." Stattdessen sollte das neue Zentrum den Nachbargebäuden Respekt zollen. Bei dem Raumprogramm mit Veranstaltungs- und großzügigeren Ausstellungsflächen sei klar, dass ein etwas massiveres Gebäude gebraucht werde. Wenn man den Zentralrat und das Dokuzentrum in der Altstadt halten wolle, müsse man dafür bereit sein.

> "Die vagabundierenden Verantwortlichkeiten sind oft das Problem": Das verdeutlichte Braum am Beispiel des IBA-Projekts "Sammlung Prinzhorn". Ein neues Museum für die einmaligen Kunstwerke von Psychiatriepatienten sollte mit angeschlossenem Café in Bergheim entstehen. Das Geld stehe dank der Spendenkampagne des Freundeskreises auch zur Verfügung. Doch trotz positiver Machbarkeitsstudie ließ sich bislang kein Bauherr finden. Die Sammlung gehört zum Universitätsklinikum, doch das Land wollte für dieses Projekt keine Verantwortung übernehmen. "Alle wollen das Projekt, aber keiner fühlt sich verantwortlich", ärgert sich Braum.

> "Wir müssen über eine Reform der Verwaltungsstruktur nachdenken": Das Problem der vagabundierenden Verantwortlichkeiten und die zähen Entscheidungsprozesse ließen sich am besten lösen, wenn nicht so viele verschiedene Ämter für ein und dasselbe Projekt zuständig wären. "So ein neuer Stadtteil wie PHV müsste aus den normalen Strukturen herausgenommen werden", fordert Braum. Sonst werde er zwischen den Verantwortlichkeiten von Stadtplanungsamt, Verkehrsmanagement und anderen zerrieben. Dazu nennt er ein Beispiel: "Wenn man sich nur um die neue Mobilität kümmert, sieht die Stadt hinterher immer noch bescheiden aus."

> Wenn ich produktiv nerven kann, werde ich meinen Mund nicht halten": Das sagte Braum, als er auf seine Zukunftspläne angesprochen wird. Im Februar geht er in Rente. Er bleibt in Heidelberg.