Woran Weimar zugrundeging

Der Historiker Thomas Hertfelder über Lehren aus dem Ende der ersten deutschen Republik und Parallelen zur Gegenwart.

Von Daniel Bräuer

Mannheim. Als Adolf Hitler 1933 endgültig nach der Macht griff, war die Weimarer Republik eigentlich längst untergegangen. Am Ende war die erste deutsche Demokratie schon vorher, spätestens im Herbst 1930 – ein echtes "Katastrophenjahr" nennt es der Historiker Thomas Hertfelder. In jenem Jahr setzt Reichspräsident Hindenburg den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning als neuen Reichskanzler ein, der aber keine feste parlamentarische Mehrheit hinter sich hat.

"Die drei Verfassungsorgane blockierten sich gegenseitig", sagt Hertfelder: Der Reichstag lehnt Brünings Haushalt ab, Hindenburg ruft Neuwahlen aus – und aus der gehen vor allem NSDAP und Kommunisten gestärkt hervor, während das demokratische Lager in der bürgerlichen Mitte weiter zerbröselte. "Das war der Anfang vom Ende", so Hertfelder.

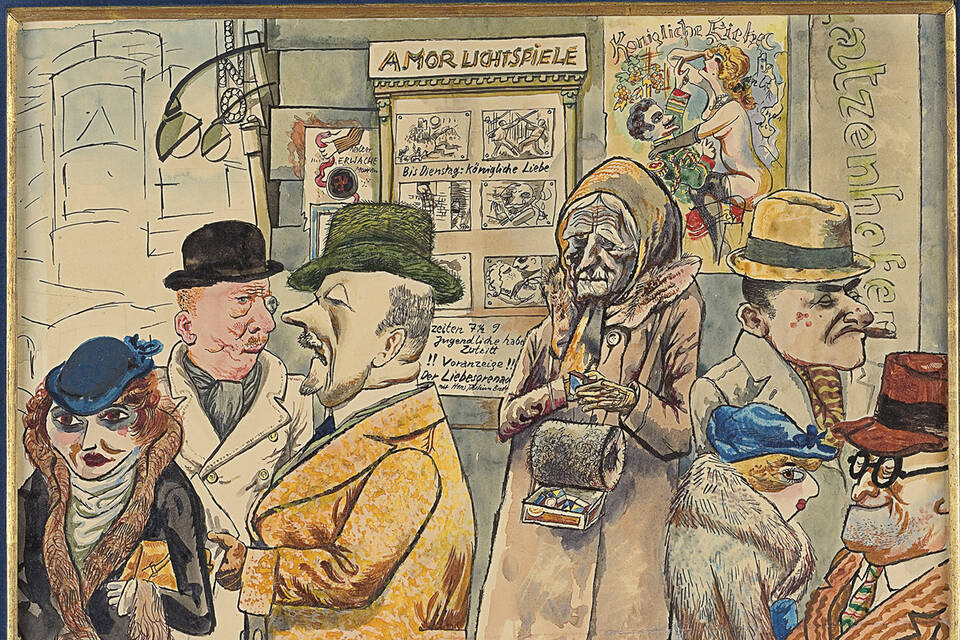

Der Geschäftsführer des Theodor-Heuss-Hauses in Stuttgart ist am Donnerstagabend, Jahrestag von Hitlerputsch und Pogromnacht, in die Mannheimer Abendakademie gekommen, um über Weimar zu sprechen. Mit "Mehr als Babylon Berlin" ist der Abend überschrieben, zu dem die liberale Reinhold-Maier-Stiftung eingeladen hat, und Hertfelder präsentiert seinem Publikum das Thema in Form aktueller Lektionen – oder Mahnungen.

"Die Bahn in den autoritären Staat und darüber hinaus ist überaus glitschig", lautet eine davon. Nach 1930 regierten Brüning und Hindenburg endgültig am Parlament vorbei. Wurden in dem Jahr noch 98 Gesetze im Reichstag beschlossen und fünf Notverordnungen mit der Autorität des Präsidenten durchgesetzt, waren es 1932 nur noch fünf Gesetze, aber 60 Verordnungen.

Auch interessant

"So gewöhnten sich die Deutschen in den bitteren Jahren der Weltwirtschaftskrise daran, autoritär regiert zu werden", sagt Hertfelder. Und warnt: "Es ist gefährlich, das Parlament als zentralen Ort der Kompromissfindung zu schwächen." Er sagt das etwa mit Blick auf die Rentenreform in Frankreich, von Präsident Macron ohne Parlamentsvotum durchgesetzt; aber auch aus dem Deutschen Bundestag gibt es Klagen darüber, dass man ein viele Hundert Seiten starkes Gesetzespaket nicht in wenigen Tagen durchpeitschen kann.

Die sich immer weiter aufspaltende Parteienlandschaft ist nur eine mögliche Parallele, die man zwischen dem Jetzt und den späten Jahren der Weimarer Republik ziehen könnte. Man dürfe auch keinesfalls die Wirkung der Inflation unterschätzen, sagt Hertfelder: "Das Grundvertrauen der Bürgerinnen und Bürger beruht auch auf dem Vertrauen in den Wert der eigenen Währung."

Nun sind selbst zweistellige Inflationsraten nichts im Vergleich zur Hyperinflation vor genau 100 Jahren, die in einer radikalen Währungsreform endete: Mit der Streichung von zwölf Nullen verschwand nicht nur der staatliche Schuldenberg wie von Zauberhand – auch das gesamte Sparvermögen war praktisch vernichtet, während Besitzer von Sachwerten profitierten. Diese Spaltung und die – in der Weltwirtschaftskrise noch einmal stärker grassierende – Verarmung weiter Schichten leisteten dem Untergang der Demokratie weiter Vorschub.

Fast 400 politische Morde in den ersten vier Jahren der Republik, etwa an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Matthias Erzberger oder Walter Rathenau; in den späten Jahren zunehmend Straßenschlachten mit den bewaffneten Milizen der politischen Extreme wie SA auf der rechten oder dem Rotfrontkämpferbund auf der linken Seite. Erst 1932 verbot Brüning die bewaffneten Kampftruppen, sein Nachfolger Franz von Papen hob dies wieder auf; die Gewalt eskalierte erneut.

Hertfelders Lehre daraus lautet: Der Rechtsstaat muss solchen Tendenzen "lieber früher als später" mit Verboten entgegentreten. Auch wenn Liberale das "nicht gern" täten, wie er anmerkt. Zumal die Grundvoraussetzungen 2023 dann doch ganz andere sind.

Die Weimarer Republik hatte aus dem Weltkrieg eine allgemeine Verrohung, Militarisierung und einen "Kult der Männlichkeit" geerbt, dazu viele orientierungslose, an Waffen geschulte Ex-Soldaten.

Zumindest symbolische Gewaltfantasien gehörten ständig zur politischen Auseinandersetzung. Da wurden auf Wahlplakaten politische Gegner mit Faust oder Hammer zertrümmert, auf Titelbildern führende Politiker per Fotomontage aufgeknüpft, der Mord an Rathenau in einem Schmähgesang über einer Kinderliedmelodie vorweggenommen. "Die Sprache der Gewalt schafft erst den Rahmen und den Boden für die Praxis der Gewalt", mahnt Hertfelder.

Die Grundbedingungen sind heute zwar andere, die Botschaft ist für ihn dennoch zentral: Bei aller inhaltlicher Auseinandersetzung niemals das Gegenüber herabwerten, entmenschlichen. "Die Art, wie wir miteinander sprechen, macht etwas mit uns."