Das Ländle lebt gern im Eigenheim

91 Prozent der Eigentümer sind zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Grundsätzlich gibt es aber einen kritischen Blick auf den Wohnungsmarkt. Es besteht großes Sanierungspotenzial.

Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Die wichtigste Aufgabe der Landesregierung? "Für ausreichend bezahlbaren Wohnraum sorgen", sagten Ende Juli im BaWü-Check immerhin 52 Prozent der Befragten – mehr Zustimmung bekam keine andere Aussage. Grund genug für das Institut für Demoskopie Allensbach, im Auftrag der baden-württembergischen Tageszeitungen jetzt noch einmal nachzuhaken. "Wohnen in Baden-Württemberg" ist das Thema der aktuellen, repräsentativen Umfrage, für die im September 1003 Baden-Württemberger befragt wurden.

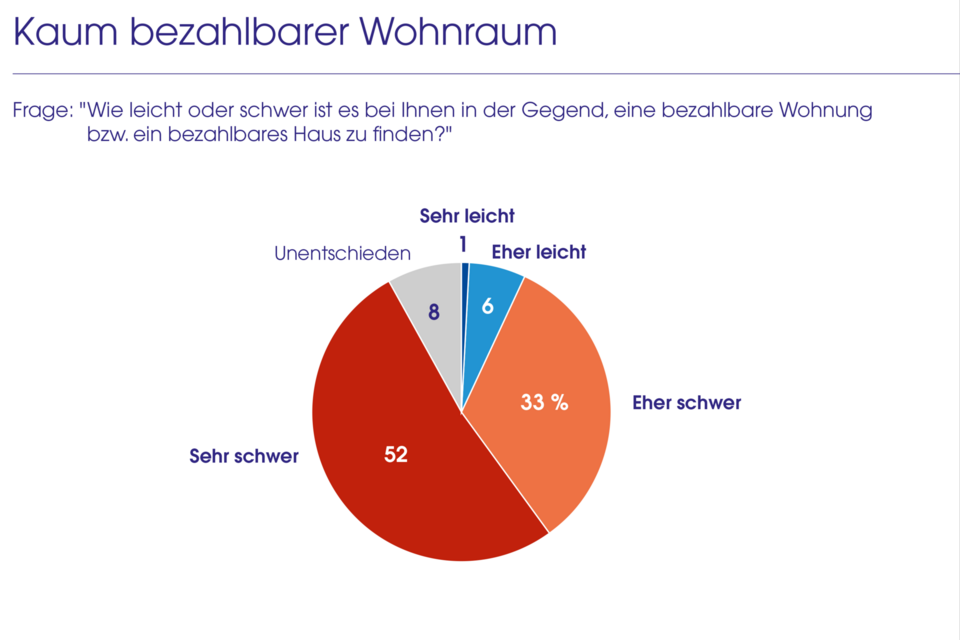

Wohnraummangel deutlich sichtbar: Einfach eine bezahlbare Wohnung, ein bezahlbares Haus finden? Für die deutliche Mehrheit der Menschen im Land unvorstellbar. 85 Prozent nannten die Wohnraum-Suche schwer (sehr schwer: 52 Prozent; eher schwer: 33 Prozent). Für leicht oder sehr leicht halten das nur sieben Prozent.

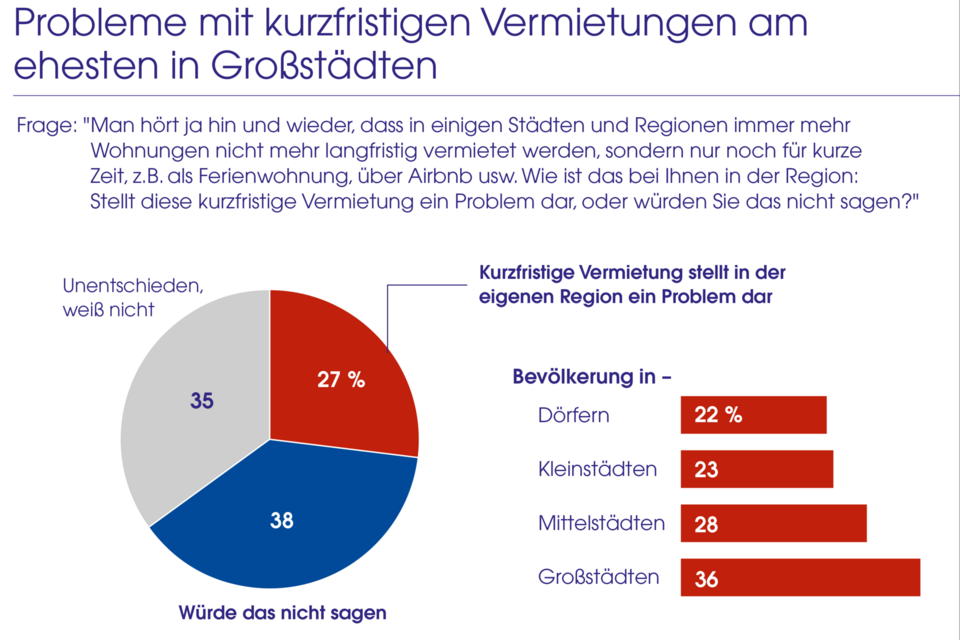

"Zweckentfremdung" insbesondere ein großstädtisches Problem: Die Vermietung von Wohnraum nur kurzfristig an Urlauber, beispielsweise über Plattformen wie Airbnb, wird in einigen Kommunen als "Zweckentfremdung" untersagt. Das scheint auch notwendig zu sein. Immerhin 27 Prozent der Befragten schätzen dieses Phänomen als Problem in ihrer Region ein – und zwar nicht nur in den Großstädten (36 Prozent), sondern auch in den Dörfern (22 Prozent). Immerhin sehen 38 Prozent kein Problem mit Airbnb & Co.

"Mietendeckel" gefordert: Gefragt nach den Maßnahmen, wie das Land für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen könnte, landet der "Mietendeckel" an oberster Stelle. 62 Prozent der Befragten stimmen einer solchen regionalen Obergrenze zu (siehe auch: vergrößerte Grafik). Danach folgt der Wunsch nach beschleunigten Baugenehmigungen, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau und einer Absenkung der Grunderwerbsteuer. Das Instrument der "Mietpreisbremse", die für 89 Kommunen im Land bereits eine Preisobergrenze von zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete vorsieht, halten übrigens 71 Prozent für eine gute Sache – nur jeder Zehnte widerspricht.

Auch interessant

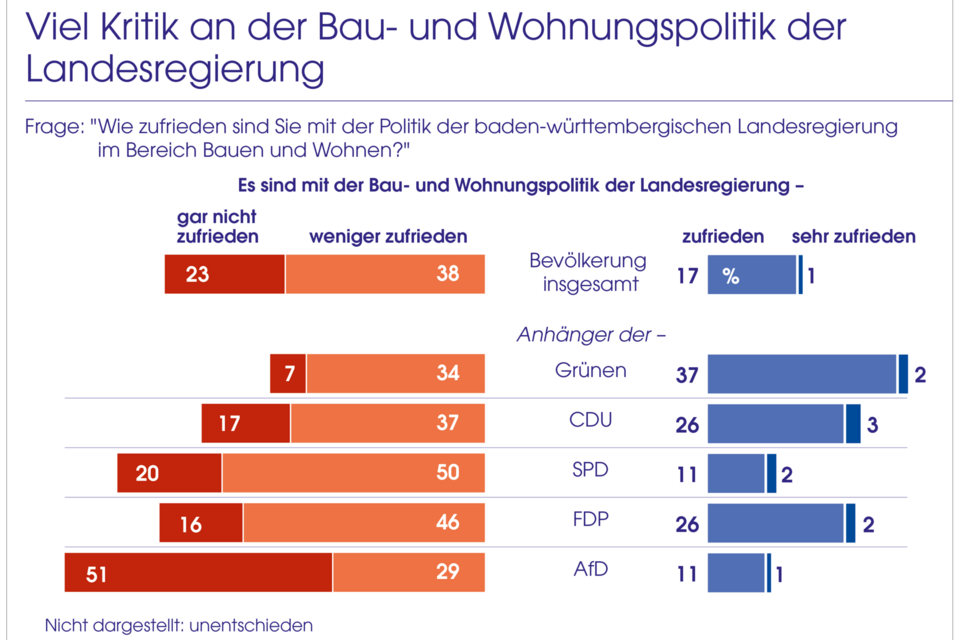

Unzufriedenheit mit der Bau- und Wohnungspolitik: Nur 18 Prozent der Befragten finden lobende Worte für die Bau- und Wohnungspolitik der baden-württembergischen Landesregierung. Gar nicht zufrieden sind 23, weniger zufrieden 38 Prozent. Die höchste Zufriedenheit gibt es hier bei den Anhängern der Grünen (39 Prozent), gefolgt von den Anhängern des Regierungspartners CDU (29) und der FDP (28). Bei SPD und AfD gibt es hingegen nur 13 bzw. 12 Prozent Zustimmung.

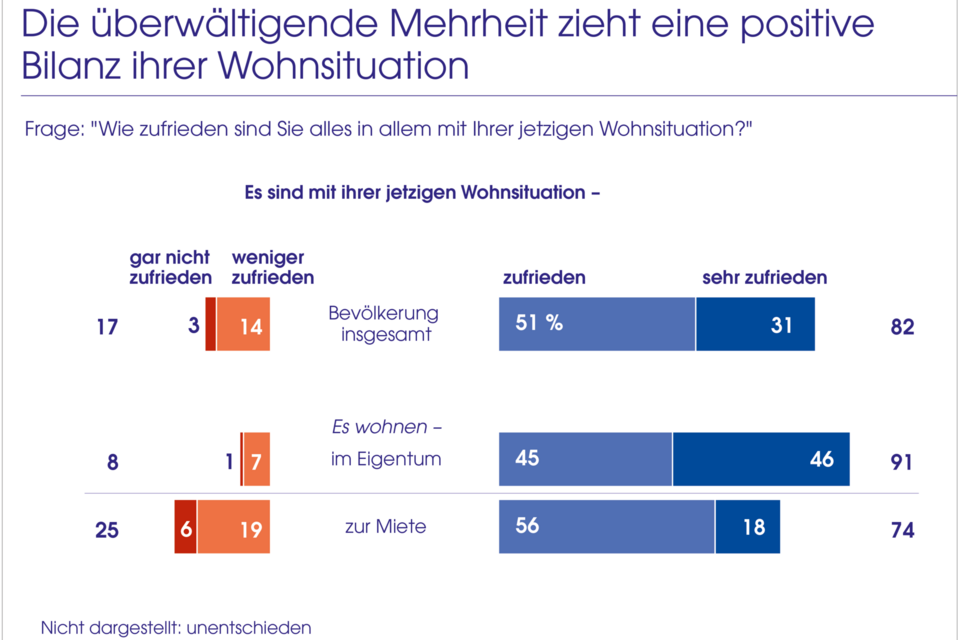

Eigene Wohnsituation gut: Angesichts der beschriebenen Probleme, wenn es um die Wohnungssuche geht, erscheinen diese Zahlen eher überraschend: Die eigene aktuelle Wohnsituation empfindet eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent als zufriedenstellend – während drei Prozent gar nicht und 14 Prozent weniger zufrieden sind. Überdurchschnittlich hoch ist dabei die Zufriedenheit bei Eigentümern. Hier gefällt 91 Prozent die Wohnsituation, während bei den Mietern jeder vierte eher unzufrieden ist.

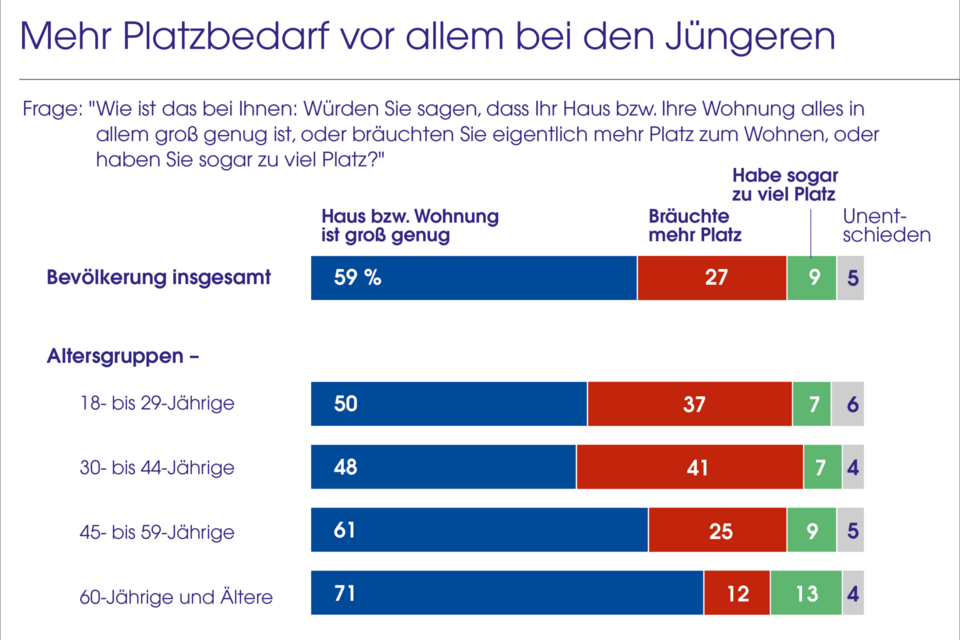

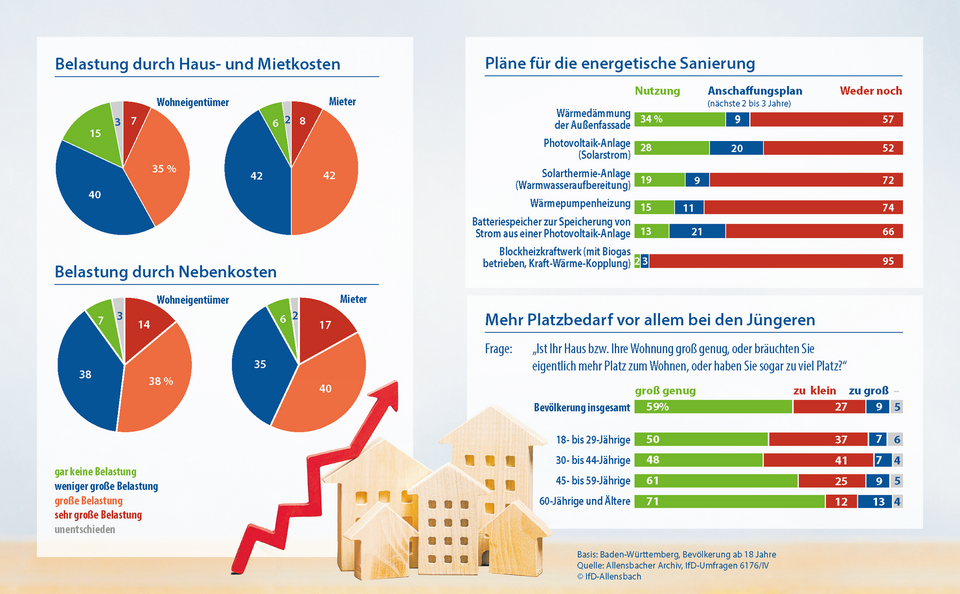

Ausreichend Platz? 27 Prozent der Befragten sagten, sie bräuchten eigentlich mehr Platz zum Wohnen. Für 59 Prozent ist ihr Haus bzw. ihre Wohnung groß genug. Neun Prozent geben sogar an, sie hätte zu viel Platz. Mehr Platz wünschen sich dabei vor allem die jüngeren Altersgruppen zwischen 18 und 44, während die Älteren tendenziell zufriedener sind (siehe Grafik).

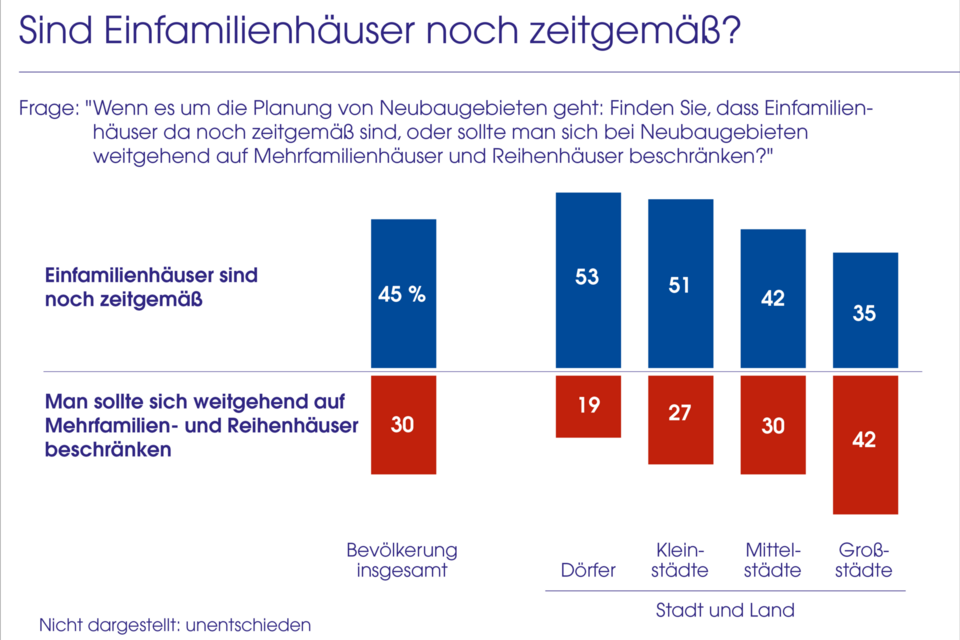

Geteilte Einschätzung zu Einfamilienhäusern: Das freistehende Haus im Grünen – ein Traum? Da zeigt sich die Bevölkerung gespalten. Nur 45 Prozent halten das Einfamilienhaus noch für zeitgemäß, während 30 Prozent für Mehrfamilien- und Reihenhäuser plädieren. Allerdings zeigt sich hier eine deutliche Kluft zwischen Stadt und Land. Vor allem in Dörfern und Kleinstädten sind mehr als die Hälfte der Befragten Anhänger des Einfamilienhauses. In den Großstädten nur 35 Prozent, eine relative Mehrheit 42 Prozent spricht sich für Mehrfamilienhäuser aus.

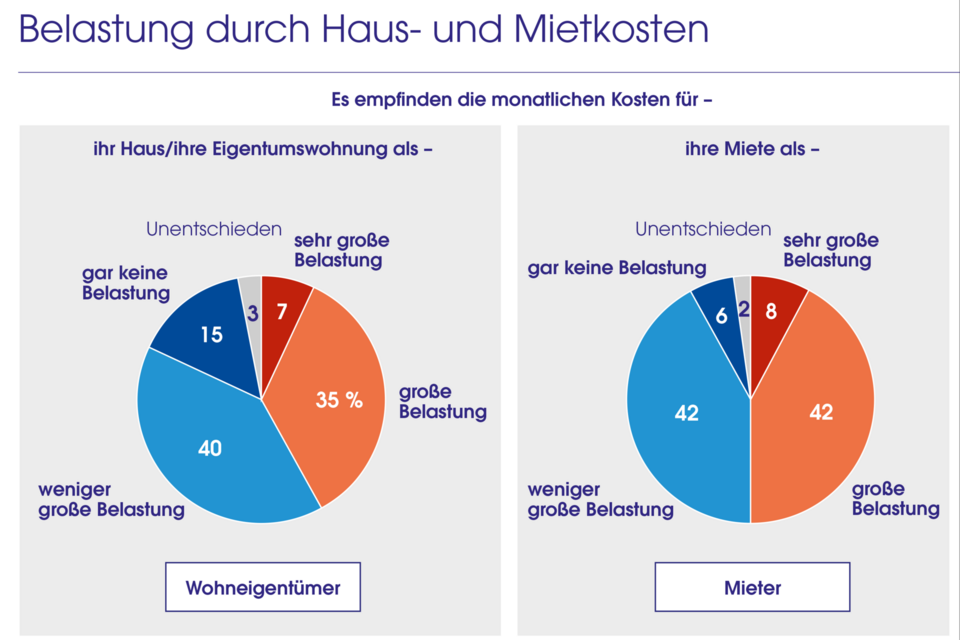

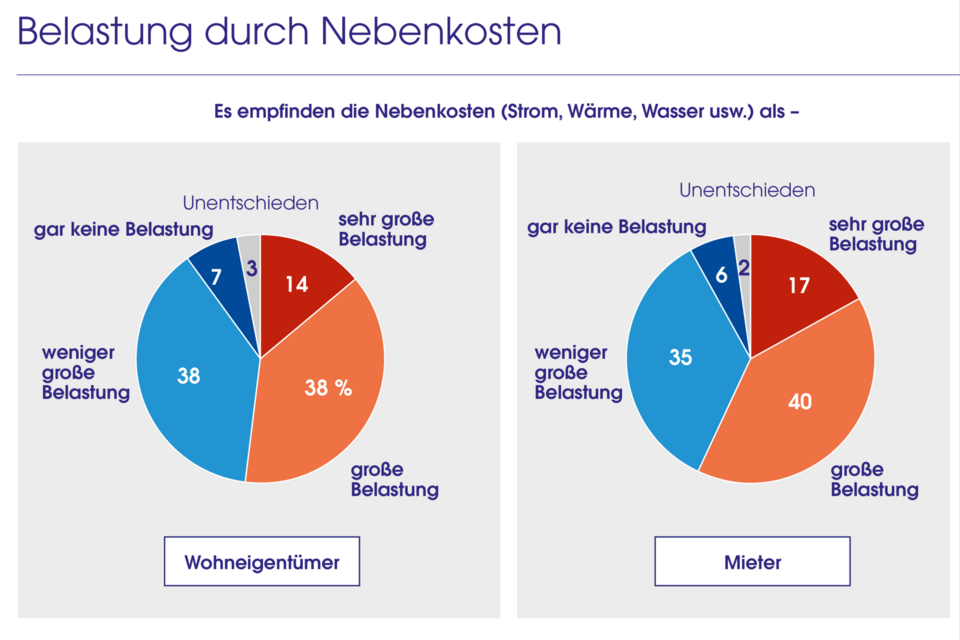

Hohe Belastung durch Wohnkosten: Gefragt nach der Belastung durch Wohn- und Wohnnebenkosten, zeigt sich ein geteiltes Bild. Rund die Hälfte der Befragten kommt jeweils gut zurecht, die andere Hälfte spricht von Belastungen (siehe Grafik), wobei besonders die Nebenkosten als besonders belastend empfunden werden. Erwartungsgemäß wird bei niedrigerem Haushaltseinkommen (unter 2000 Euro netto) die Last als deutlich höher empfunden – 22,6 Prozent sehen hier durch die Nebenkosten eine sehr große Belastung, 45,4 Prozent eine große. Aber auch bei einem Haushaltsnetto-Einkommen von über 3500 Euro sprechen 9 Prozent von sehr großer, 34,6 Prozent von großer Belastung.

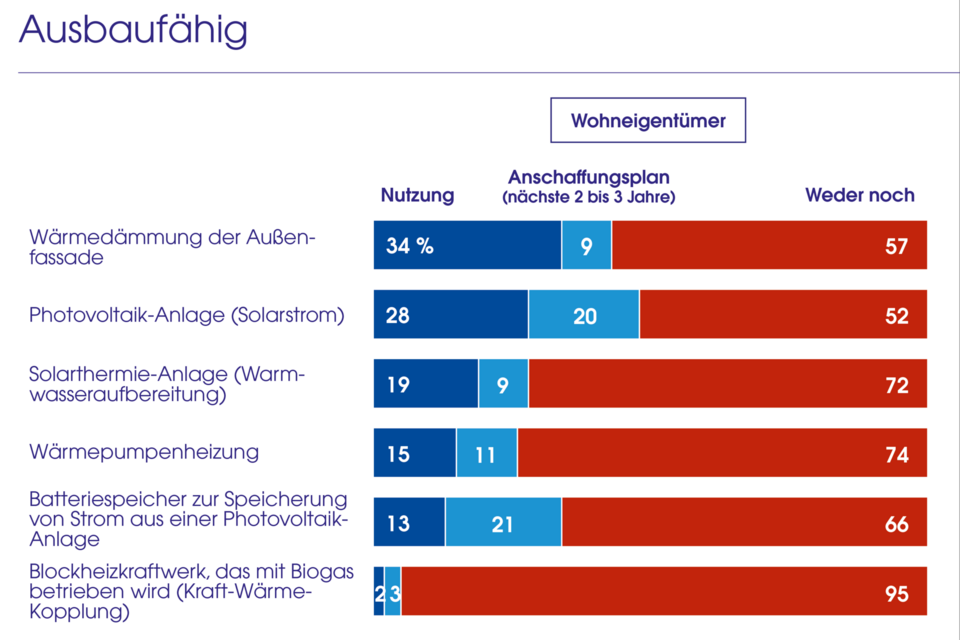

Großes Sanierungspotenzial: Die Frage nach dem aktuellen Sanierungsstand ergibt bei den Eigentümern ein großes Ausbaupotenzial (siehe Grafik). Am verbreitetsten sind bisher Außendämmung (34 Prozent) und Photovoltaik-Anlage (28), aber bei über 50 Prozent der Eigentümer sind solche Schritte noch nicht einmal geplant. Immerhin: An der nachhaltigen Stromerzeugung und der Energieautarkie scheint das Interesse besonders ausgeprägt zu sein. So planen 20 Prozent die Anschaffung einer PV-Anlage – und 21 Prozent wollen einen Batteriespeicher einbauen.

Solardachpflicht in Ordnung: Die noch in der vergangenen Legislatur zwischen den grün-schwarzen Regierungspartnern umkämpfte Solardachpflicht, die inzwischen bei Neubauten oder Dachsanierungen greift, stößt bei 50 Prozent der Befragten auf Zustimmung. 30 Prozent lehnen sie ab.

"Stille Reserven" mit Garten und Garage

Hoher Verbrauch an Fläche und Energie: Einfamilienhäuser sind in Kritik geraten - Aber sie sind auch sehr beliebt - Und bieten Chancen

Von Susanne Kupke

Karlsruhe. Der Traum vom Häuschen im Grünen einerseits, immer weniger Platz andererseits: Einfamilienhäuser sind beliebt, gelten wegen ihres hohen Verbrauchs an Fläche und Energie perspektivisch aber eher als Auslaufmodell. Statt die vor allem seit den 1960er-Jahren entstandenen Siedlungen als Problem zu sehen, betrachten Bauplaner in Zeiten von Klimawandel und Wohnungsnot sie nun durchaus als Chance. Sie haben Eigenheime als stille Reserve im Blick. Es gibt viele Ideen. Aber auch viel zu tun.

Prägende Bauform

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind unter den 2,5 Millionen Wohngebäuden in Baden-Württemberg über 60 Prozent Einfamilienhäuser. Den höchsten Anteil an Einfamilienhäusern hat der Zollernalbkreis (78 Prozent), den niedrigsten der Stadtkreis Stuttgart (35 Prozent.) In der Corona-Pandemie stieg nach Beobachtung des Immobilienportals ImmoScout24 der Wunsch nach dem eigenen Häuschen im Grünen. Gleichzeitig sank aber die Zahl der Baugenehmigungen im Südwesten. Laut Statistischem Landesamt waren Einfamilienhäuser im vergangenen Jahr vom Rückgang am stärksten betroffen: Mit 9000 Genehmigungen wurde ein Minus von 15 Prozent gegenüber 2021 verzeichnet. Ein historischer Tiefstand.

Ein Auslaufmodell?

Einfamilienhäuser beanspruchen nach Feststellung von Experten zuviel Raum und eine aufwendige Infrastruktur, sie sorgen für mehr Verkehr, und ihre Oberfläche gilt als energetisch ungünstig. "Ich muss davon abraten, Neubausiedlungen aus Ein- und Zweifamilienhäusern zu errichten", sagt der Stuttgarter Bauingenieur und Architekt Werner Sobek. Da Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen bemängelt eine zu große Flächenversiegelung. Auch mache der größere Abstand zwischen den Gebäuden längere Straßen und Leitungen für Strom, Kommunikation und Wasserversorgung nötig.

Ungenutztes Potenzial

Der ökologische Fußabdruck eines Eigenheimbewohners auf dem bayerischen Land sei doppelt so hoch wie der einer Person, die in der Münchner Innenstadt wohnt, haben die Münchner TU-Professoren Andreas Hild und Thomas Auer kürzlich in einem "Spiegel"-Gespräch erklärt. Dennoch sehen die beiden ausgerechnet bei Eigenheimen große Chancen: Von der aufgestockten Garage über kleinere Umbauten bis hin zum erweiterten Reihenmittelhaus – würden nur zehn Prozent der bundesweit 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser umgebaut, würden demnach 1,6 Millionen neue Wohnungen geschaffen.

Technisch wäre ein Anbauen oder Dazwischen-Bauen in vielen Fällen möglich, sagt Bauingenieur Sobek. Eine solche Nachverdichtung erfordere aber höchste städtebauliche und architektonische Sorgfalt. Auch der Städtetag warnt: Wenn man Aufstockungen oder Anbauten pauschal zulasse, schaffe das Folgeprobleme.

Bürokratische Hindernisse überwinden

"Um die vor uns liegenden Probleme meistern zu können, müssen wir alte Denk- und Verhaltensweisen überwinden sowie überkommene Regelungen abschaffen", fordert Architekt Sobek. "Die derzeitige Regelungsdichte in Deutschland nimmt jedweder Innovation den Atem." Auch Susanne Dürr, Professorin für Städtebau und Gebäudelehre an der Hochschule Karlsruhe, meint: "Wir können uns nicht mit Gesetzen und Vorschriften der letzten Jahrzehnte aufhalten, wenn uns die Welt um die Ohren fliegt." Schon der Begriff "Einfamilienhaus" sei aus der Welt gefallen: Dem verheirateten Paar mit zwei Kindern stünden heute Patchworkfamilien, Alleinerziehende oder gleichgeschlechtliche Paare gegenüber. "Es gibt nicht die eine Lösung für diese großen Probleme.

Und Markus Neppl, Professor für Stadtquartiersplanung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), warnt vor Schwarz-Weiß-Denken: "Nur noch Geschosswohnungsbau zu schaffen, wäre ebenso Quatsch. Auch Einfamilienhäuser haben eine Zukunft." Der Wohntyp sei interessant etwa für Besitzer von E-Autos, die vom Hausdach Solarenergie tanken.

Das Generationenmodell

Wenn im Alter Haus und Garten zu groß werden und noch eine teure energetische Sanierung droht, könnte durch An- oder Umbau aus Sicht von Professorin Dürr eine "Win-Win-Situation" entstehen: Wohnraumsuchende könnten sich an Kosten beteiligen; auch eine Koppelung von Pflege und Wohnen sei denkbar. Es gebe viele Optionen. Dass man von der Geburt des ersten Kindes bis zum Tod im Haus bleibt, müsse auch nicht sein.

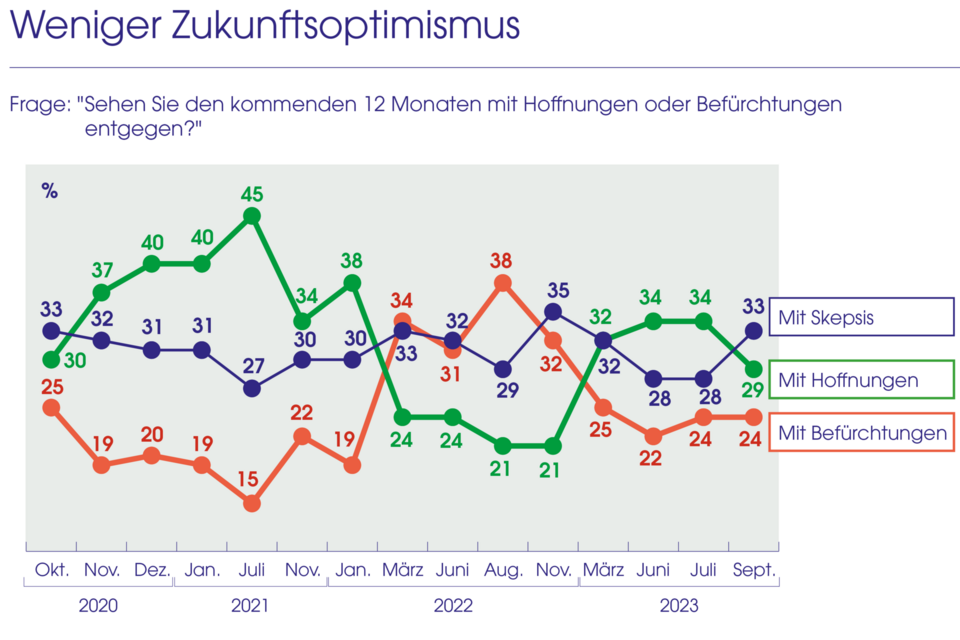

Vorschreiben will die grün-schwarze Landesregierung nichts. Denkanstöße geben schon. "Wenn aus einem Einfamilienhaus zwei Wohnungen werden, kann dies für alle ein Gewinn sein", sagt Wohnbauministerin Nicole Razavi (CDU). In einem vom Land geförderten Projekt geben Architekten Hausbesitzern eine Einschätzung, wie ungenutzter Wohnraum aktiviert werden kann.