Wissenschaft oder "Kampfschrift"?

Ein neues Springer Nature-Paper zweifelt an der Wirtschaftlichkeit von Windrädern im Land. Die Autoren sind jedoch bekannte Windkraftgegner.

Von Denis Schnur und Julia Schulte

Heidelberg. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen auf dem Lammerskopf Windräder gebaut werden. Doch in den Nachbarkommunen gibt es Zweifel daran, dass die sich dann auch regelmäßig drehen – und wirtschaftlich zu betreiben sind. Ein Grund dafür ist eine fragwürdige Studie, veröffentlicht am 12. Juni in der Zeitschrift "Forschung im Ingenieurwesen" des Heidelberger Wissenschaftsverlages Springer.

Die Autoren behaupten in dem Paper "Der Windatlas Baden-Württemberg 2019 im Realitätscheck", dass die Daten im Windatlas des Landes überschätzt seien. Zwar gehen sie nicht explizit auf den Lammerskopf ein – doch die Gegner des dort geplanten Windparks berufen sich gerne auf das Papier.

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Föhr und Fraktionschefin Nicole Marmé weisen im Gespräch mit der RNZ darauf hin – mit der Anmerkung, die Studie sei ja bei Springer Nature erschienen und von Experten begutachtet. Doch schon ein kurzer Blick auf die Autoren nährt Zweifel – und auch inhaltlich wird die Studie laut Experten wissenschaftlichen Ansprüchen kaum gerecht. Die RNZ erklärt die Hintergründe:

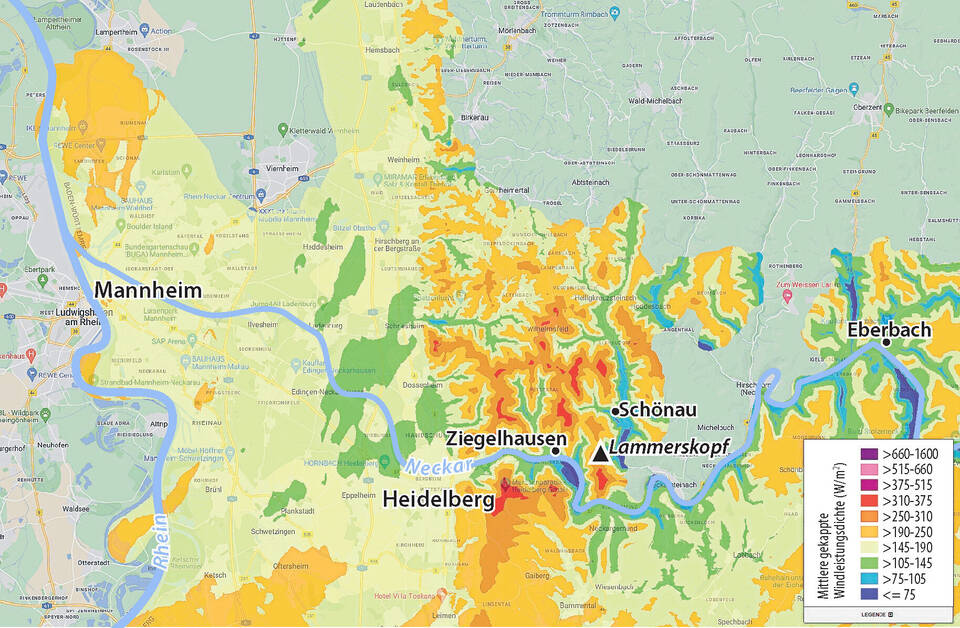

Was ist der Windatlas? Für den Windatlas (größeres Foto) hat das Land von einem Gutachterbüro alle Kennzahlen zusammentragen lassen, die für den Betrieb von Windkraftanlagen relevant sind. Erstellt wurde er 2011, fortgeschrieben 2019. Vor allem geht es um die "Windleistungsdichte". Von dieser hängt maßgeblich ab, wie viel Strom eine Windkraftanlage erzeugen kann. Die Kennzahlen sind Grundlage der Ausschreibungen von Forst BW – auch der für den Lammerskopf. Für die Metropolregion zeigt der Atlas geringe Leistungsdichten in der Rheinebene. Deutlich höher sind die Werte auf den Bergkuppen des Odenwaldes. Physiker Wolfgang Schlez kennt die Daten. Sein Unternehmen ProPlanEn mit Sitz in Heidelberg ist auf die Potenzial-Analyse für Windparkplanungen spezialisiert. Er betont: "Der Windatlas ist gut gemacht, an den Daten gibt es nichts zu meckern." Gerade rund um Heidelberg sei die Unsicherheit der Werte jedoch hoch. Das liege etwa an den Geländeverhältnissen und fehlenden Messstationen.

Auch interessant

Was steht in der Springer-Veröffentlichung? Die Autoren gehen in dem "Realitätscheck" mit dem Instrument hart ins Gericht. Ihnen zufolge seien "die im Windatlas prognostizierten Erträge um ca. 30 Prozent überschätzt". Und weiter: "Seriöse Ertragsprognosen auf der Basis des Windatlas 2019 scheinen daher nicht möglich." Die Autoren argumentieren, dass die Prognosen nicht mit tatsächlich gemessenen Zahlen übereinstimmten, bereits gebaute Anlagen schlecht ausgelastet seien und "der häufigste Betriebszustand aller Windkraftanlagen in Baden-Württemberg der leistungslose Stillstand ist".

Wer sind die Autoren? Detlef Ahlborn, Jörg Saur und Michael Thorwart. Alle drei befassen sich beruflich nicht mit Windkraft – dafür aber in ihrer Freizeit. Maschinenbau-Ingenieur Ahlborn führt ein Unternehmen für Backtechnik und ist zweiter Vorsitzender des Vereins "Vernunftkraft", einem Dachverband von Anti-Windkraft-Initiativen. Saur ist ebenfalls Ingenieur und bei "Vernunftkraft" aktiv. Michael Thorwart, der dritte Autor, ist als einziger hauptberuflich Wissenschaftler. Der Professor für Theoretische Physik befasst sich an der Uni Hamburg mit Quantendynamik. Zugleich ist auch er aktiver Windkraftgegner – steht etwa im Impressum der Initiative "Gegenwind Hohenzollern". Trotz des Aktivismus schreiben die drei am Ende ihres Papers: "D. Ahlborn, J. Saur und M. Thorwart geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht."

Wie stichhaltig ist ihre Argumentation? Die Autoren haben ihr Paper vollgepackt mit Zahlen, Tabellen und Fachbegriffen, die Nicht-Physiker schnell überfordern. Fachleute sehen jedoch, dass die Argumention nicht trägt. "Die Methodik ist fehlerhaft", sagt Physiker Schlez. Die Autoren hätten etwa Daten von Messstationen genutzt, die dafür nicht geeignet sind. Ohnehin kämen nur wenige in Frage, denn es dürften etwa keine Gebäude im Weg stehen. Doch die Autoren hätten die Stationen gar nicht überprüft. Zwar habe der Deutsche Wetterdienst vor mehr als 20 Jahren eine Liste von Messstationen veröffentlicht, die für Windmessungen besonders geeignet sind. Doch die wurde im Paper nicht berücksichtigt – "und das macht sich bemerkbar", so Schelz. Besonders irreführend findet er die Aussage, dass der häufigste Betriebszustand von Windrädern Stillstand sei. Das sei zwar mathematisch korrekt, aber falsch dargestellt: Denn es bedeute nicht, dass die Anlagen nicht wirtschaftlich betreibbar sind. "Da wurde einfach ein bisschen Statistik gespielt", so Schlez. Das sieht Prof. Ulrich Platt, Umweltphysiker an der Uni Heidelberg, ähnlich. Für ihn sind solche Feststellungen "triviale Aussagen mit populistischer Zielsetzung".

Was bringt die Studie? Für Schlez ist vor allem klar, was sie nicht bringt: "Das Paper ist nichtssagend in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit von Windrädern." Die Autoren betrieben keine Forschung, sondern Aktivismus: "Es wird relativ eindeutig Stimmung gemacht." Auch Platt sieht in dem Aufsatz eine "Kampfschrift": "Ich kenne aus dem Bereich Klima oder Elektromobilität solche Werke, in denen mit mathematischem Aufwand letztlich verschleiert werden soll, dass nur bestimmte Meinungen transportiert werden sollen." Dr. Axel Kleidon, der am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena an Grenzen Erneuerbarer Energien forscht, sieht die Autoren in der Tradition von Klimawandelleugnern: "Die haben genau das Gleiche gemacht – versucht, irgendwo etwas in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zu veröffentlichen, mit der sie hinterher ihre Standpunkte als ,wissenschaftlich belegt’ legitimieren."

Aber die Studie ist doch von Gutachtern überprüft und bei Springer Nature veröffentlicht? Das stimmt. Auch die Zeitschrift selbst wirbt, dass eingereichte Beiträge "einer geregelten Begutachtung durch unabhängige Experten" unterlägen. Das klingt vertrauenserweckend – hat aber nicht viel zu bedeuten. Platt weist etwa darauf hin, dass es in "Forschung im Ingenieurwesen" eben vor allem um Forschung im Ingenieurwesen gehe. "Inwieweit da ein Beitrag zur Windenergie kompetent begutachtet werden kann, ist mir unklar." Kleidon schränkt die Rolle des Journals ein: "Das ist eine kleine Fachzeitschrift, von der ich bislang noch nichts gehört habe." Springer Nature habe mit der Qualitätskontrolle zudem nichts zu tun. "Das liegt im Aufgabenbereich der Herausgeber der Zeitschrift." Für Schlez ist klar: "Dieses Paper hätte nicht durchkommen dürfen." Springer Nature selbst hält sich auf RNZ-Anfrage mit einer Bewertung zurück. Man habe die "Bedenken zur Kenntnis genommen" und untersuche die Angelegenheit derzeitig sorgfältig, betont eine Sprecherin. Erst danach will sich der Verlag ausführlicher äußern.

Können Windräder auf dem Lammerskopf nun wirtschaftlich betrieben werden? Das Land geht aufgrund des Windatlasses davon aus. Genauere Daten wird es erst geben, wenn die Ausschreibung beendet ist und der künftige Betreiber selbst Messungen beauftragt. "Das ist relativ ein guter Standort, absolut muss das aber noch bestimmt werden", erklärt Schlez. Das Heidelberger Konsortium aus Stadtwerken und Energiegenossenschaften, das sich für die Fläche bewirbt, ist von der Wirtschaftlichkeit jedenfalls überzeugt. Man verfüge über Winddaten der letzten sechs Jahre vom fünf Kilometer entfernten Windpark "Greiner Eck", sagt eine Sprecherin der RNZ. Die Standorte seien vergleichbar: "Die gemessenen Winddaten sind die bestmögliche Grundlage für die Planung des neuen Windparks."