Durchs Wortlabyrinth auf Spurensuche

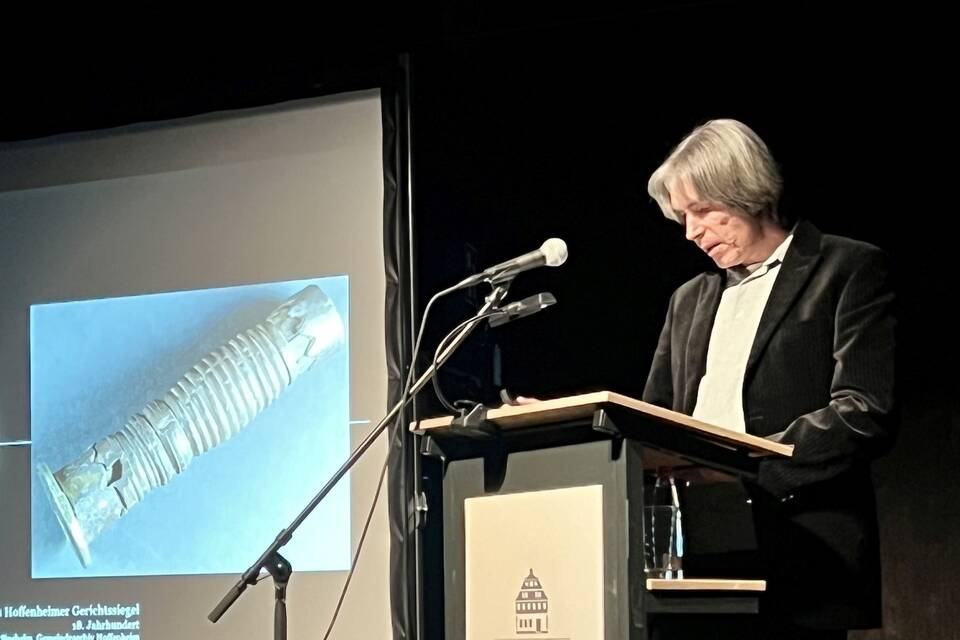

Auftakt von Stadtteil-Reihe: Stadtarchivar Marco Neumaier berichtet über Hoffenheim in der frühen Neuzeit.

Sinsheim. (bju) Ob Hoffenheim wirklich eine der "ansehnlichsten Ortschaften der Gegend" ist, wie eine Ortschronik findet, das konnte auch Sinsheims Stadtarchivar Dr. Marco Neumaier in seinem Vortrag nicht klären. Der Ort feiert zurzeit noch seine Ersterwähnung vor 1250 Jahren und bildete den Auftakt einer Vortragsreihe über die Sinsheimer Stadtteile.

Zahlreiche Gäste zeigten Interesse