Schickte der eigene Ehemann eine Dossenheimerin ins KZ?

Betty Meyer wurde noch im Februar 1945 als eine der letzten jüdischen Menschen nach Theresienstadt deportiert

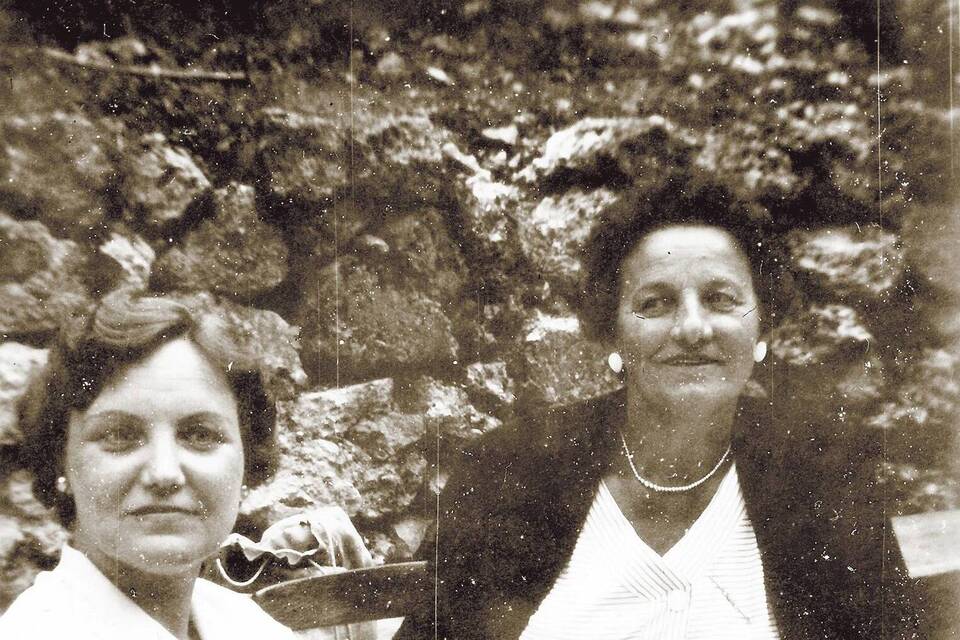

Ein Bild aus den 1950er-Jahren, das Betty Meyer (rechts) mit ihrer Dossenheimer Freundin Rosel Schork zeigt. Repro: Burkhart

Von Christian Burkhart

Dossenheim. "Eine Dossenheimerin wurde noch vom letzten Transport nach Theresienstadt erfaßt und kehrte von dort nach Kriegsende zurück." Nachzulesen ist dieser Satz in dem von der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg 1968 herausgegebenen Buch "Die jüdischen Gemeinden in Baden". Wer die erst 1945 deportierte Dossenheimerin war, ist in einer Deportationsliste zu sehen, deren Original heute in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem aufbewahrt wird. Als Nummer 106 von insgesamt 144 badischen Juden ist darin eine Betty Sara Meyer, geborene Benjamin, aufgeführt. Die am 12. Juni 1893 in Königsbach Geborene war zuletzt in Dossenheim in der Bahnhofstraße 50 wohnhaft.

Stutzig macht diese Adresse. In der Bahnhofstraße, die heute Osmiastraße heißt, fand sich unter besagter Hausnummer das "Goldfedernwerk Dossenheim" der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt (Degussa), über deren Geschichte während der NS-Zeit man sich im Geschichtsportal des Evonik-Konzerns "online" informieren kann.

Betty Meyer wurde am 14. Februar, also gerade einmal gut sechs Wochen vor dem Einmarsch US-amerikanischer Kampftruppen in Dossenheim, vom Mannheimer Hauptbahnhof aus mit Transport XIII/6 in das im damaligen "Protektorat Böhmen und Mähren" im heutigen Tschechien gelegene Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.

Auf der Internetseite von Yad Vashem erfährt man hierzu weitere Infos: Dieser Transport aus Mannheim kam am 17. Februar 1945 in Theresienstadt an. Der älteste Deportierte war 71 Jahre und der jüngste zwölf Jahre alt. Die Mehrheit der Deportierten in den letzten Transporten nach Theresienstadt waren Juden aus Mischehen. Sie wurden für die Deportation eingeteilt, weil ihr nichtjüdischer Partner entweder gestorben war oder die Scheidung eingereicht hatte. Am Mannheimer Hauptbahnhof standen einige Passagierwaggons dritter Klasse bereit und den Deportierten wurde befohlen, einzusteigen. Jeder Transport wurde von Gestapomännern oder Schutzpolizisten begleitet. Angehängt an mehrere regionale Passagierzüge, führte die Route die Deportierten über Karlsruhe, Nürnberg, Eger, Karlsbad und Aussig nach Theresienstadt.

Einige wenige Dossenheimer Seniorinnen und Senioren erinnern sich heute noch bruchstückhaft an Betty Meyer, die 1981 verstarb und deren Kinder und Kindeskinder auch bereits nicht mehr am Leben sind. Setzt man diese Bruchstücke zusammen, so ergibt sich das folgende, sicherlich noch lückenhafte Gesamtbild:

Betty war eine sogenannte "Halbjüdin", ihr Vater soll Jude, ihre Mutter eine evangelische Christin gewesen sein. In Königsbach bei Pforzheim, wo sie herstammte, gab es zwischen 1699 und 1938 eine starke jüdische Gemeinde, die 1875 über zehn Prozent der Einwohnerschaft ausmachte. In erster Ehe war Betty Benjamin mit Willy Heseler verheiratet, der in der "Goldstadt" Pforzheim in der Gold verarbeitenden Branche tätig gewesen sein soll. Mit ihm zusammen hatte sie einen Sohn namens Kurt und eine Tochter namens Ilse, welche die Zeit der Judenverfolgung in den USA verbracht haben sollen.

Nach dem Tod ihres ersten Ehemannes, der auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof seine letzte Ruhe fand, heiratete die Witwe Heseler sodann Paul Meyer, den sie im beruflichen Umfeld ihres ersten Ehemannes kennengelernt hatte. Er war der Leiter des "Goldfedernwerkes Dossenheim", das ursprünglich zur "Osmia GmbH" gehört hatte und seit 1932 eine Zweigniederlassung der Degussa Pforzheim war. Diese zweite Ehe blieb kinderlos.

Dem Einfluss des Werksleiters, der mit seiner Ehefrau in einer zum Werk gehörigen komfortablen Dienstwohnung lebte, wird zugeschrieben, dass Betty - die zeitlebens immer elegant gekleidet gewesen sei und niemals ungeschminkt das Haus verlassen hätte - nach Inkrafttreten der Nürnberger Rassegesetze 1936 zur allgemeinen Verwunderung der damaligen Dossenheimer keinen "Judenstern" tragen musste. Man habe, so der Tenor der Aussagen der alteingesessenen Zeitzeugen, die zugereisten Meyers zwar gekannt und bei ihrem täglichen Abendspaziergang gesehen, aber eigentlich kaum persönlichen Kontakt zu ihnen gehabt.

Den meisten Werksangehörigen, so eine heute 92-jährige Dossenheimerin, sei Werksleiter Meyer - der unzufriedenen Mitarbeiterinnen schon einmal gedroht habe, wenn ihnen etwas nicht passte, würde er sie "ins KZ schaffen" lassen - "so lieb wie Bauchweh" gewesen. Während die einen zu wissen glauben, dass er sich schließlich "aus Karrieregründen" von der "Halbjüdin" getrennt habe, meinen die anderen mitbekommen zu haben, dass es in Heidelberg eine jüngere Geliebte gab. Ob er die damals 51-jährige Betty tatsächlich persönlich bei der Gestapo "angezeigt" beziehungsweise den Nazi-Häschern ihren Aufenthaltsort "verraten" hat, wie es heißt? Jedenfalls sei sie "abgeholt" worden.

Eine Dossenheimerin, die sich ganz genau an die Februartage 1945 erinnern kann, weiß noch, dass damals ständig Fliegeralarm war und alliierte Militärflugzeuge im Raum Heidelberg-Mannheim im Dauereinsatz deutsche Eisenbahnzüge und Straßenbahnen angriffen. Dass der Transport mit Betty Meyer und ihren Leidensgenossen unter diesen Umständen bis Theresienstadt durchkam, war wohl eher Zufall. Sie hatte noch ein weiteres Mal Glück: Betty Meyer zählt zu jenen Lagerinsassen, die zu Kriegsende von der sowjetischen Roten Armee befreit wurden.

Ein sogenannter "Halbjude", der mit demselben Transport wie Betty Meyer nach Theresienstadt kam und ebenfalls überlebte, ist Hans Flor, Jahrgang 1926, aus der Dossenheimer Landstraße im benachbarten Heidelberg-Handschuhsheim. Er berichtete, wie er damals zusammen mit seiner jüdischen Mutter Else Flor von den Nazis diskriminiert, drangsaliert und schließlich deportiert wurde.

Da, so Flor, die Verhältnisse im Lager Theresienstadt katastrophal gewesen seien und sich nach der Befreiung niemand um ihren Rücktransport gekümmert habe, hätte schließlich eine Gruppe aus dem Heidelberger Raum selbst die Initiative ergriffen und sich durch das allgemeine Chaos gemeinsam auf den Heimweg gemacht. Nach 14 Tagen seien sie am 10. Juli abends endlich wieder in Heidelberg angelangt. Daran, ob auch Betty Meyer aus Dossenheim Teil dieser Gruppe war, kann er sich nach so langer Zeit heute leider nicht mehr erinnern.

Wieder zurück, scheint Betty Meyer - die sich dann von ihrem Mann habe scheiden lassen, sobald die Gerichte wieder arbeiteten - zunächst noch eine ganze Weile in der Bahnhofstraße 50 wohnen geblieben zu sein. Von den 1950er- bis kurz vor ihrem Tod in den frühen 1980er-Jahren lebte sie dann westlich der B 3 in der Neckarstraße.

Ihren fünf Jahre jüngeren zweiten Ehemann Paul Meyer, der nach erfolgter Scheidung nochmals heiratete, sowie auch dessen zweite Ehefrau überlebte Betty um mehrere Jahre. Als sie am 14. Oktober 1981 im Alter von 88 Jahren starb, ließen ihre Kinder sie nicht in Dossenheim, sondern in Pforzheim, im Grab ihres ersten Ehemannes, bestatten, wozu auch ein paar Dossenheimer Freunde und Bekannte angereist seien.

Abschließend eine Anmerkung: Bereits 1969 schrieb der Archivar und Historiker Paul Sauer über die Schicksale der jüdischen Bürger in Baden und Württemberg, "daß das nationalsozialistische Regime alles daransetzte, Mischehen zwischen Juden und ‚Ariern‘ zu sprengen, und daß es Juden wie Nichtjuden, die ungeachtet des starken Drucks von Seiten der Partei an solchen Verbindungen festhielten, kaum eine Demütigung oder Zurücksetzung ersparte."

Sauer weiter: "Mit Hochachtung muß man die Namen der Männer und Frauen nennen, die damals ihren jüdischen Gatten die Treue hielten. Sie haben diesen in vielen Fällen das Leben gerettet. Überhaupt ist es erstaunlich, daß dem Nationalsozialismus trotz massiven Drucks die Zerstörung von nur relativ wenigen Mischehen gelang."