Vor 75 Jahren war die Alte Brücke wieder aufgebaut

Unmittelbar vor dem Einmarsch der Amerikaner war das Wahrzeichen im April 1945 gesprengt worden. Die Spendenaktion zum Wiederaufbau danach stieß auf große Resonanz.

Von Manfred Bechtel

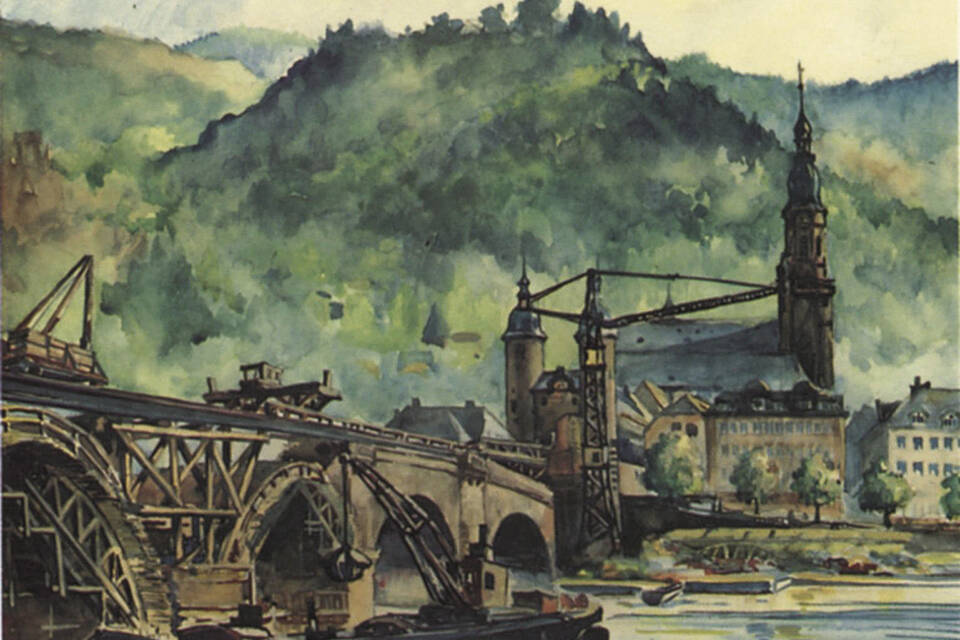

Heidelberg. Heute vor 75 Jahren wurde am 26. Juli 1947 in der Stadt ein riesiges Fest gefeiert. Die Alte Brücke war wieder hergestellt und wurde dem Verkehr übergeben. Es läuteten alle Glocken der Stadt. Ein Posaunenchor blies von der Heiliggeistkirche, Tannen- und Birkenreis schmückte die Szene, es wehten die alten Zunftfahnen.

Die Banner des untergegangenen Dritten Reiches, die noch wenige Jahre zuvor jedes Ereignis geprägt hatten, wurden nicht vermisst. Sie waren mittlerweile umgearbeitet zu Schürzen und Blusen, zu Kinderwindeln und Putzlumpen.

Hintergrund

> Ein dunkles Viereck mitten auf der Brücke markiert ein historisches Ereignis. Während der Badischen Revolution 1849 war in der Stadt das Quartier von Freischaren. Als von Norden Truppen unter preußischer Führung heranrückten, bereiteten die Revolutionäre die Sprengung

> Ein dunkles Viereck mitten auf der Brücke markiert ein historisches Ereignis. Während der Badischen Revolution 1849 war in der Stadt das Quartier von Freischaren. Als von Norden Truppen unter preußischer Führung heranrückten, bereiteten die Revolutionäre die Sprengung der Brücke vor: Sie gruben in die Fahrbahn ein Loch, brachten darin ein Pulverfass in Position und legten eine Zündschnur zum Brückentor. Was dann geschah, lässt sich nicht klären; zur Sprengung kam es nicht. Bürger hätten in der Nacht das Fass in den Neckar plumpsen lassen, wird gerne erzählt.

Als "kulturelle Tat" rühmte Oberbürgermeister Hugo Swart die Entscheidung, das schwer beschädigte Bauwerk nicht durch einen modernen Zweckbau zu ergänzen, sondern den alten Zustand bis in jede Einzelheit wieder herzustellen. Angesichts der schweren wirtschaftlichen Depression war die aufwendige, originalgetreue Restaurierung ein mutiger Beschluss gewesen.

Bezeichnend für die Wertschätzung war auch die Entscheidung, das alte Wahrzeichen noch vor den verkehrsreicheren Brücken stromabwärts wieder aufzubauen. Schloss- und Brückenbeleuchtung mit Fackelzug der Sportvereine schlossen den Tag.

Zwei Jahre und vier Monate waren vergangen, seit die Brücke in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs gesprengt worden war. Das Denkmal hatte dasselbe Schicksal erlitten wie die anderen Heidelberger Neckarbrücken: Von einem Sprengkommando der Wehrmacht wurden sie zu einem Zeitpunkt zerstört, als die Amerikaner mit erdrückender Übermacht bereits von Mannheim heranrückten. "Ich habe schon viele Brücken in die Luft gejagt, aber keine ist mir so zu Herzen gegangen wie gerade die Heidelberger Alte Brücke", gab der ausführende Unteroffizier Schlicksupp zu Protokoll.

Ein Bewohner der Steingasse und Augenzeuge hat das Geschehen ebenfalls festgehalten. "Als der Hebel herumgedreht wurde", schrieb er, "hatte ich das Gefühl, mir würde das Herz aus dem Leibe gerissen." Danach waren zwei Pfeiler in Trümmern, drei Bogen lagen im Fluss. "Gegen 6 Uhr morgens [Anm.: Karfreitag, 30. April 1945] ging ich an den Neckar und sah dort das Bild der Verwüstung", so der Bericht des Zeugen weiter. "Unsere herrliche Brücke lag in Trümmern. […] Eine Stunde später zogen die Amerikaner in unsere Stadt ein." Sie errichteten am Neuenheimer Ufer eine Ponton-Brücke und überquerten den Fluss.

Die Zerstörung ihres Wahrzeichens traf die Stadt ins Herz. Spontan entstand die "Spendenaktion Alte Brücke". Es gab eine Lotterie, Postkarten und Stiche wurden verkauft, Künstler beteiligten sich durch Gestaltung von Postkarten und Spendenmarken, Vereine und Verbände im In- und Ausland wurden mobilisiert. Eineinhalb Millionen Reichsmark wurden gesammelt.

Mit der Beseitigung der Trümmer im Flussbett begannen die Arbeiten. Die Betrachtung der Pfeiler-Stummel nährte die Vermutung, dass die Nazis dort Sprengkammern eingebaut hatten, wie bereits 1937 bei den anderen Brücken. Beweisen ließ sich das nicht. Zum Glück hatten die Fundamente keinen Schaden genommen: Die Pfeiler standen seit 150 Jahren unerschüttert im Flussbett, teilweise dürfte die Gründung auf Eichenpfählen auch noch von den Vorgänger-Brücken stammen. Den Wiederaufbau bewerkstelligten das Tiefbauamt, die Firmen Grün+Bilfinger und Rothfuß, Architekt war Rudolf Steinbach.

Fährverkehr und Notbrücken hatten die Verbindung von Ufer zu Ufer aufrechterhalten. Im Januar und Februar 1946 konnte – wer wollte – auch den Weg über das Eis nehmen. Dass sie jetzt nicht mehr auf Boote angewiesen waren, dürfte die allermeisten gefreut haben. Nicht so einen kleinen Neuenheimer Jungen, der in der Altstadt in die erste Klasse ging. "Jetzt war Schluss mit dem Bötchen-Fahren", erinnert sich der heute 81-Jährige, "jetzt mussten wir laufen!"

Unter den derzeitigen Brücken Heidelbergs ist die Alte Brücke die älteste. Sie ist aber die jüngste, betrachtet man sie in der Ahnenreihe ihrer acht Vorgängerinnen. Die vermutlich erste Brücke ist im Jahre 1284 urkundlich erwähnt. Die Geschichte der Neckarbrücken reicht aber zurück bis in die Römerzeit. Ein Stück flussabwärts verband die Römerbrücke die Siedlungen in Neuenheim und Bergheim, über die Brücke verliefen bedeutende Fernstraßen.

Ein eindrucksvolles Bild römischer Baukunst vermittelt das Brückenmodell im Kurpfälzischen Museum. Nach dem Zerfall waren die Menschen wieder auf Fähren und Boote angewiesen. Wenn die Strömung es zuließ, konnte man auch an Furten ans andere Ufer gelangen, mancherorts lassen sie sich noch erkennen.

Erst ein Jahrtausend später erbaute das mittelalterliche Heidelberg im engen Tal eine Brücke. Wie fast alle Nachfolgerinnen fiel sie den Naturgewalten zum Opfer: Hochwasser und Eisgang zerstörten immer wieder die hölzernen Bauwerke. Wie sie ausgesehen haben, wissen wir nicht genau. Wohl aber nicht viel anders als die sechste Brücke.

Auf einem Medaillon zu Sebastian Münsters Calendarium Hebraicum von 1526 ist sie zu sehen: Auf steinernen Pfeilern ruht eine hölzerne Konstruktion mit Dach. Am südlichen Brückenkopf bewacht schon damals ein doppeltürmiges Brückentor den Zugang zur Stadt. Den nördlichen Brückenkopf sichert der "Affenturm" mit dem berühmten Affenbild. Auf dem kleinen Holzschnitt ist Heidelberg nur skizzenhaft dargestellt.

Später hat Münster die Stadt noch einmal detailgetreu abgebildet und damit das Vorbild für viele Heidelberg-Panoramen geliefert. 1565 wurde auch die "Münster-Brücke" durch Eisgang zerstört. Ihre Nachfolgerin, die Nummer sieben in der Ahnenreihe, ist bekannt von den Stadtansichten des Kupferstechers Merian. Sie fiel nicht den Naturgewalten zum Opfer, sondern wurde 1689 im Orléansschen Erbfolgekrieg von französischen Truppen gesprengt. Es folgte die achte Brücke, sie trug die Statue des Brückenheiligen Johannes Nepomuk, die heute am nördlichen Ufer einen Platz gefunden hat.

Dann kam Februar 1784. Im vorausgegangenen Sommer hatten vulkanische Aktivitäten, besonders des Laki-Kraters in Island, ein Absinken der Temperaturen verursacht. Ein Ausnahmewinter war gefolgt. Das Flussbett war mit Eis verstopft, vor der Brücke türmten sich die Eisschollen. Die Schneeschmelze brachte einen katastrophalen Eisgang und ein nie gekanntes Hochwasser.

Die Brücke wurde von den Pfeilern gehoben und hinweggeführt – bis ans Neuenheimer Ufer und nach Ladenburg. Wenige Tage nach der Zerstörung begannen Planungen für einen Wiederaufbau. Die Steinpfeiler konnten weiterverwendet werden; erstmals wurde nun auch der Oberbau in Stein aufgeführt.

Diese Brücke, die neunte, hat den Gewalten der Natur standgehalten, gegen menschliche Dummheit war sie machtlos: Das Sprengkommando der Wehrmacht brachte sie 1945 zum Einsturz. Eigentlich trägt sie den Namen des Landesfürsten Carl Theodor. Erst mit dem Bau der "neuen" Brücke (heute Theodor-Heuss-Brücke) wurde sie im Laufe der Jahre zur "alten" Brücke.

Nach dem gelungenen Wiederaufbau nach dem Krieg stand dem Wahrzeichen 1969/70 noch ein "Lifting" bevor: Damit der Straßenverkehr zweispurig passieren konnte, wurden die Scheitelhöhen der beiden stadtseitigen Gewölbebogen angehoben. Hatte es im Vorfeld Debatten gegeben, so kann man sich heute überzeugen, dass die Maßnahme dem leichten und kräftigen Schwung der Brücke keinen Abbruch tat.

Zum Weiterlesen: Die alte Brücke in Heidelberg 1788 – 1988. Herausgegeben von Helmut Prückner unter Mitwirkung des Vereins Alt-Heidelberg. Edition Braus Heidelberg, 1988.