Die Geschichte der Heidelberger Straßenbahn

1885 gab es die erste Straßenbahn in Heidelberg. Das Schienennetz reichte einst weit ins Umland, dann rollte die Autowelle an.

Von Manfred Bechtel

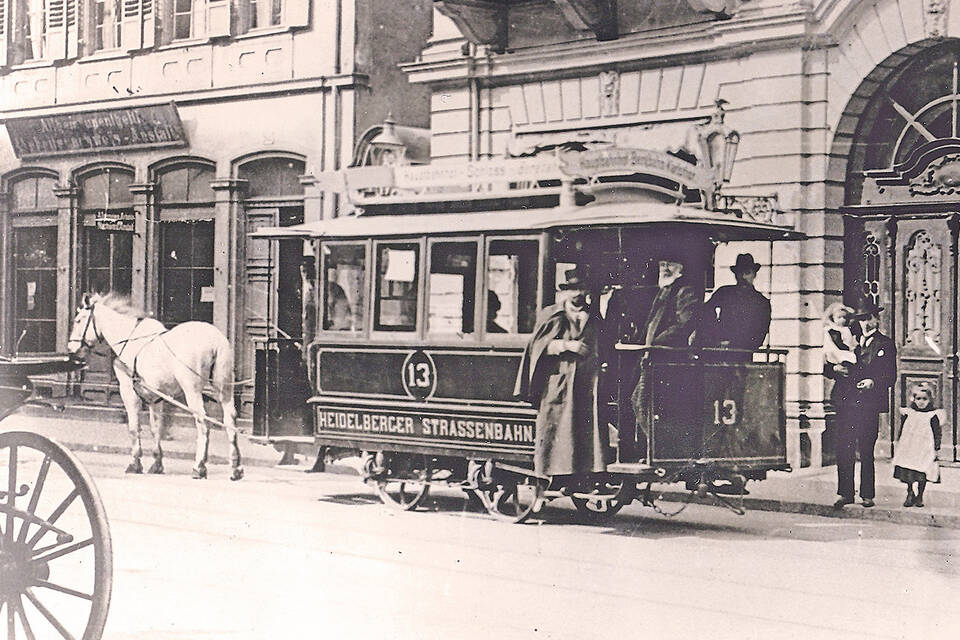

Heidelberg. An der Theaterstraße wartete ein Pferd auf die Bahn. Das klingt wie ein Witz, war aber einmal eine sinnvolle Maßnahme: Bevor die alte Pferdebahn die Steigung zum Universitätsplatz in Angriff nahm, kam ein zweites Pferd, ein "Vorspannpferd", ins Geschirr. Als diese Neuerung zwecks Beschleunigung des Verkehrs eingeführt wurde, hatte die Schienenbahn durch die Hauptstraße schon zwölf Jahre auf dem Buckel. Schon 1885 war – wie die Heidelberger Zeitung berichtete – die "officielle Probefahrt" glatt vonstatten gegangen, "abgesehen von einer bei der Rückfahrt eintretenden Entgleisung eines Waggons, die aber im Augenblick behoben war".

Zuvor waren seit 1871 verschiedentlich Gesuche zum Bau einer Pferdebahn an den Gemeinderat gerichtet worden. Schließlich war es dem Zivilingenieur Charles de Féral aus Longeville bei Metz gelungen, die Räte zu überzeugen. Der "Vater der Straßenbahnen" verfügte über einschlägige Erfahrungen, so hatte er auch in Mannheim die Konzession erhalten. Einwände verzögerten den Baubeginn. Die Geschäftsleute befürchteten Störungen des Fuhrverkehrs und Schwierigkeiten beim Auf- und Abladen. Unter strengen Auflagen wurde schließlich die Konzession erteilt. Féral fand Geldgeber und nahm die Heidelberger Ingenieure Gebrüder Leferenz mit ins Boot. Die "Heidelberger Strassen- und Bergbahngesellschaft Leferenz & Cie" (HSB) wurde gegründet, es konnte losgehen. Die Wahl des Namens weist schon darauf hin, dass von Anfang an der Bau einer Bergbahn im Blick war.

"Die Elektrizität, rastlos vordringende Kraft des Zeitalters", brachte 1902 von einem Tag auf den anderen den Abschied von der Pferdebahn: Am Abend noch zogen die Pferde blumengeschmückt "treu, bis zum letzten Augenblick ihren Pflichten genügend (…) ihre schwere Last. (…) Mit Fähnchen geschmückt gleitet seit heute Morgen die Elektrische durch die Hauptstraße." (Heidelberger Zeitung).

Die Stadt wuchs, neue Stadtteile kamen hinzu. Die eingemeindeten Dörfer Neuenheim und Handschuhsheim bekamen die versprochene Straßenbahnlinie. Die HSB war mittlerweile Aktiengesellschaft, Mehrheitsaktionärin war die Stadt. Das Netz wuchs weiter: Von der Deutschen Eisenbahngesellschaft wurde die bestehende Vorortbahn Heidelberg - Wiesloch erworben. Kirchheim wurde 1910 angebunden, und zwar über eine Stichstrecke ab Rohrbach Markt. Das Gleis führte an der Waggonfabrik Fuchs vorbei, die bis zu ihrer Liquidation 1957 die Straßenbahnwagen lieferte und reparierte. 1910 ging auch Karlstor - Schlierbach in Betrieb, um bald nach Neckargemünd weitergeführt zu werden. Fehlte noch der Anschluss der Gemeinden Eppelheim, Plankstadt und Schwetzingen.

Auch interessant

Da kam der Erste Weltkrieg dazwischen, Heidelberg wurde Lazarettstadt. Lazarettzüge kamen an, auf eigens dafür hergerichteten Straßenbahn-Anhängerwagen wurden Verwundete in die Krankenhäuser transportiert. Als die Männer zunehmend fehlten, übernahmen die Frauen, zunächst als Schaffnerinnen, dann probeweise auch als Wagenführerinnen. Nach Kriegsende erhielt 1926 zunächst Wieblingen seine Straßenbahnlinie, im Jahr darauf wurde das Eppelheimer Gleis nach Schwetzingen verlängert. Dann kam der Zweite Weltkrieg; wieder fuhren Schaffnerinnen auf den Wagen. Ab 1944 musste der Betrieb oftmals wegen Fliegeralarm und Tieffliegerbeschuss unterbrochen werden. Mit Sprengung der Neckarbrücken und dem Einmarsch der Amerikaner kam der Betrieb ganz zum Erliegen.

Nach Kriegsende wurden Gleisanlagen und Oberleitungen instand gesetzt, ab Mai 1945 konnte Strecke um Strecke wieder in Dienst gestellt werden. Bald erreichten die Fahrgastzahlen Höchststände. Werktags verkehrten die Bahnen auf manchen Strecken fast im Minutentakt, um Berufstätige und Schüler zu befördern. An besonderen Feiertagen und zur Schlossbeleuchtung ratterten die blau-weißen Wagen mit flatternden Fähnchen durch die Stadt.

In den besten Zeiten reichte das Netz weit ins Umland, sogar bis nach Walldorf. Das sollte sich ändern, als die Motorisierungswelle Fahrt aufnahm und dem Autoverkehr Vorrang eingeräumt wurde. In der Folge wurde nach und nach das Schienennetz zurückgebaut, die Fahrpläne wurden ausgedünnt. Manche Verkehrsplaner sahen die Bahn nur noch auf Hauptstrecken vor, ansonsten sollten Busse verkehren. Selbst die Grundsatzfrage "Straßenbahn ja oder nein" stand zur Debatte. In der Diskussion über das künftige Nahverkehrskonzept kam der Heidelberger Gemeinderat 1982 zu dem Ergebnis, den Schienenverkehr zu erhalten. Eine Wende deutete sich an, als die Straßenbahn in zwei Etappen vom Bunsengymnasium in Neuenheim zum Hans-Thoma-Platz in Handschuhsheim verlängert wurde: Zum ersten Mal war wieder eine neue Gleisstrecke in Betrieb gegangen.

Verwendet: Robert Basten und Claude Jeanmaire: Heidelberger Straßenbahnen. Verlag Eisenbahn, Villigen/Schweiz 1986.