Hochdeutsch ein Kunstprodukt: Süddeutsche Dialekt-Variationen können Auswärtige nicht beurteilen

Sprachforscher Klausmann: Wirtschaftlicher Erfolg wichtig für Sprachstabilität - "Dialekt geht nicht mit sozialer Abstufung gleich"

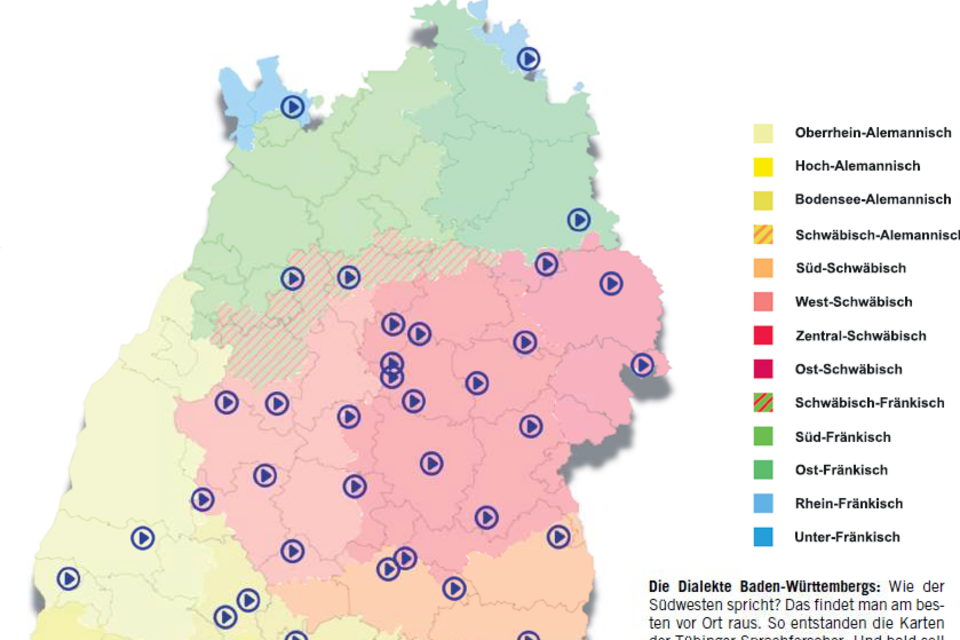

Hier gehts zum Sprechenden Sprachatlas mit Tonbeispielen: https://www.forschungsdatenarchiv.escience.uni-tuebingen.de/escience/sprachatlas/#8/48.674/8.989

Von Sören S. Sgries

Tübingen/Heidelberg. Wer wissen will, wie der Südwesten klingt, der ist in Tübingen an der richtigen Adresse: Seit Jahrzehnten werden dort die Dialekte Baden-Württembergs gesammelt, gespeichert und erforscht. Derzeit arbeitet das Team um Hubert Klausmann (61), Kulturwissenschaftler und Leiter der Tübinger Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland, an der