Noch reichen die Plätze für Geflüchtete

Kaum etwas bringt derzeit die Gemüter so in Wallung, wie der Umgang mit Asylbewerbern. Einige Zahlen und Fakten zur Debatte.

Von Anika von Greve-Dierfeld und Aleksandra Bakmaz

Karlsruhe/Ravensburg. Überlastung, Überforderung, viele Ängste. Landauf, landab ist mittlerweile ganz schön was los, wenn die Sprache auf Geflüchtete kommt, auf Unterbringung und Integration. Wie ist eigentlich gerade die Lage im Land?

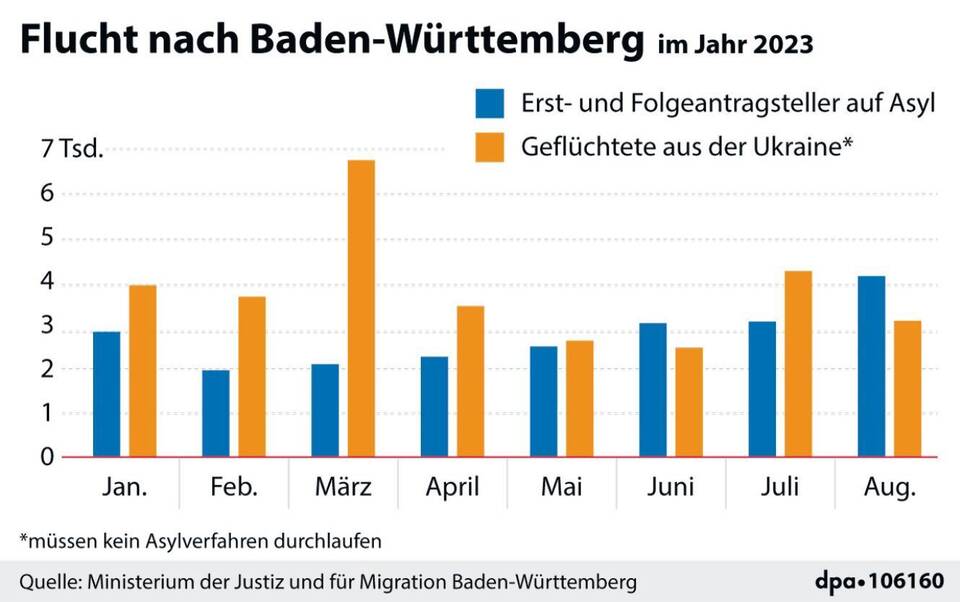

Wie viele Geflüchtete sind seit Anfang des Jahres nach Baden-Württemberg gekommen? Aus der Ukraine Geflüchtete nicht mitgerechnet, waren es bisher (Stand August) mehr als 21.000 Menschen. Nach Angaben des Migrationsministeriums kamen dabei allein im August fast 4000 Menschen. Die Gesamtzahl dürfte bis Jahresende noch beträchtlich zunehmen. "Erfahrungsgemäß sind die Herbstmonate besonders zugangsstark, so dass mit einem weiteren Anstieg zu rechnen ist", teilte eine Sprecherin mit. Zum Vergleich: 2022 waren allein zwischen September und Dezember mehr als 14.000 Geflüchtete ins Land gekommen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr fast 28.000 Geflüchtete als Asylerst- oder Folgeantragssteller registriert.

Woher kommen die Menschen vor allem? Hauptherkunftsländer der Geflüchteten waren die Türkei, Syrien und Afghanistan. Hinzu kommen etwa fast 28.900 ukrainische Geflüchtete, die zwischen Januar und August dieses Jahres im Südwesten Zuflucht fanden. Diese Zahl allerdings liegt weit unter der des Vorjahres, als mehr als 145.000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen gezählt wurden.

Wie viele Standorte des Landes zur Flüchtlingsaufnahme gibt es derzeit? Einschließlich zeitweise genutzter Notunterkünfte wie der in Backnang gebe es derzeit 15 Einrichtungen für die Erstaufnahme, heißt es aus dem Ministerium. Dazu gehören die vier Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) in Karlsruhe, Ellwangen, Sigmaringen und Freiburg sowie Erstaufnahmeeinrichtungen (EA) in Eggenstein-Leopoldshafen, Schwetzingen, Giengen und Tübingen. Die EA Mannheim wird derzeit saniert.

Reichen die Plätze darin aus? Gerade noch so. Seit dem vergangenen Jahr wurde ihre Zahl von rund 6000 auf derzeit etwa 13.000 Plätze ausgebaut. Die Lage sei aber äußerst angespannt, sagt die Ministeriumssprecherin.

Werden neue Standorte für Erstaufnahmen gesucht? Ja. In Böblingen, Bruchsal, Ludwigsburg, Waldkirch und Pforzheim prüft das Land, ob oder wie eine Einrichtung dort ermöglicht werden könnte. Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) hatte schon im Juni alle rund 1100 Kommunen um weitere Vorschläge gebeten – mit mäßigem Erfolg.

Vielen Kommunen sehen sich am Rande ihrer Belastungsgrenze. Können sie sich wehren? Für die Einrichtung und den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen ist das Land zuständig. "Ein formelles Mitspracherecht der Kommunen gibt es nicht", erläutert hierzu Boris Kühn von der Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim. Für die vorläufige Unterbringung und die Anschlussunterbringung sind wiederum die Kommunen zuständig, denen das Land die Geflüchteten zuteilt. Auch hier haben die Kommunen nach Kühns Worten rechtlich keinen Spielraum. Baden-Württemberg selbst hat keinen Einfluss auf die Höhe der "Zugänge" der Geflüchteten, sondern ist laut Bundesgesetz verpflichtet, die Menschen gemäß einer bestimmten Quote aufzunehmen, dem sogenannten Königsteiner Schlüssel.

Warum sind Landkreise, Städte und Gemeinden insgesamt so aufgebracht? So wie das Land in seinen Erstaufnahmeeinrichtungen haben im Anschluss auch sie große Probleme, die Geflüchteten unterzubringen. Kitas, Schulen und die medizinische Versorgung seien überlastet, schrieb Landkreistagspräsident Joachim Walter Ende September. Zudem stellen sie fest, dass die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger zusehends kippe. Städtetagspräsident Frank Mentrup sprach im September von einem allgemeinen Akzeptanzproblem von Politik und sinkender Akzeptanz vor Ort.

Was können sie gegen die schwierigen Umstände tun? Vor Ort wenig bis gar nichts. Forderungen gibt es zwar genug: von Grenzkontrollen über die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten bis hin zu mehr Geld für Unterbringung und Versorgung der Menschen und schnellere Abschiebungen. Doch alle Appelle richten sich letztlich an den Bund und an die EU.

Wie sieht es mit Protesten gegen Flüchtlingsunterkünfte in Kommunen aus? Zuletzt hatte Burladingens Teilort Killer im Zollernalbkreis überregional für Schlagzeilen gesorgt: Dort wehren sich Menschen gegen die Unterbringung weiterer Flüchtlinge. In dem 600-Seelen-Dorf sollen 40 Geflüchtete in einem ehemaligen Gasthof untergebracht werden.

Und wie sieht es in anderen Kommunen aus? Auch Kommunen, die bisher mehr Flüchtlinge aufgenommen haben als gefordert, sind an der Belastungsgrenze. Städte und Gemeinden müssen auf Hallen und teils auch Zelte ausweichen. Der Bodenseekreis besetzt für die Unterbringung einem Sprecher zufolge seit Monaten vier Turnhallen. Besonders bei der Notunterbringung junger Geflüchteter haben Städte große Schwierigkeiten.

Wie positioniert sich das Land grundsätzlich? Migrationsministerin Gentges habe schon vor mehr als einem Jahr deutlich auf die sich zuspitzende Migrationslage hingewiesen, betont die Ministeriumssprecherin. Seither trete man bei der Bundesregierung mit Nachdruck dafür ein, den Ernst der Lage zu erkennen und den Zuzug besser zu kontrollieren. Man werbe "vehement" auf politischer Ebene.