Ein Heidelberger will das Versteck des Schatzes gefunden haben

Doch bergen darf er ihn nicht - Eine abenteuerliche Geschichte, die sich über Jahrzehnte streckt

Symbolfoto: dpa-Archiv

Von Alexander R. Wenisch

Rot ist die Hoffnung von Hans Glück. In der Hand hält der 76-Jährige das Ergebnis einer wissenschaftlichen Messung. Das Diagramm zeigt ein Spektrum, das sich von Himmelblau über Sonnengelb bis in tiefes Rot verändert. "Hier liegt der Hohlraum", ist sich Glück sicher und deutet auf die Rotfärbung. "Und dort sieht man den Eingang."

Über 20 Jahre hat Glück auf diesen Moment gewartet. Denn er ist passionierter Schatzsucher und meint nun, tief im Bayerischen Wald ein Versteck gefunden zu haben, in dem SS-Truppen im Frühjahr 1945 Gold, Diamanten und wertvolle Briefmarken, vielleicht sogar eine blaue und eine rote Mauritius, gelagert haben.

Hintergrund

Jahrelang hatte Hans Glück die Hoffnung, die gefundenen Schatzkarten würden ihn zum sagenumwobenen Bernsteinzimmer führen. Bis er 2008 die Geschichte eines ominösen, von SS-Führer und Polizeigeneral Ernst Kaltenbrunner befehligten

Jahrelang hatte Hans Glück die Hoffnung, die gefundenen Schatzkarten würden ihn zum sagenumwobenen Bernsteinzimmer führen. Bis er 2008 die Geschichte eines ominösen, von SS-Führer und Polizeigeneral Ernst Kaltenbrunner befehligten Zugtransports hörte. Ein Puzzlestück seiner Suche.

Einige Nazigrößen hatten in den letzten Kriegstagen im April und Mai 1945 versucht, Beute zu machen und sich damit in Sicherheit zu bringen. Es war die Rede von der "Alpenfestung" - die letzte Hoffnung, sich in den Bergen verschanzen und die Alliierten in einen Guerilla-Krieg verwickeln zu können. Auch Kaltenbrunner, damals Stellvertreter von SS-Chef Heinrich Himmler, flüchtete nach Österreich. Zuvor hatte er die Reichsbank in Berlin ausräumen und einen Zug beladen lassen mit 100 Kisten Barrengold, Münzgold, Diamanten, mit wertvollen Briefmarkensammlungen und Kunst aus jüdischem Besitz. Geschätzter Wert: 600 bis 800 Millionen Euro.

Der Zug sollte bei Passau die Grenze überqueren. Doch so weit kam er nicht. Aus Furcht vor dem Partisanenkrieg einer Rest-Wehrmacht riegelten Amerikaner und Russen die Grenzen zu Österreich ab; der Zug musste mit seiner wertvollen Fracht umkehren.

Drei Tage lang stand dieser Zug bei Tittling in einem Tunnel versteckt, bevor er wortwörtlich bei Nacht und Nebel nach Arrach fuhr. Dort irgendwo im Wald hatte die SS noch einen Funkposten.

Wenige Tage nach dem Transport konnten sowjetische Truppen einen Funkspruch der Nazis abfangen: "Befehl ausgeführt. Transport von Wachen übernommen und in BSCHW eingelagert. Erbitten weitere Anweisungen." Lange dachte man, die Abkürzung BSCHW stünde für den B-Schacht Wittekind im ehemaligen Kalibergwerk Volpriehausen im Süden Niedersachsens. Dort hatte die Wehrmacht eine unterirdische Munitionsfabrik. Das Kaltenbrunner-Gold fand man dort nach dem Krieg aber nicht. Auch nicht im Toplitzsee in Österreich, wo seit Jahrzehnten vergeblich nach versenkten Nazi-Schätzen gesucht wird. Hans Glück ist darum überzeugt: BSCHW steht für Bayerischer Wald.

Kaltenbrunner hatte es vor Grenzschließung noch in seine Heimat Österreich geschafft, lebte in Altaussee. Dort wurde er am 12. Mai 1945 von einer US-Militärstreife verhaftet. Im Garten seiner Villa, im Salatbeet, fand man 76 Kilogramm Gold in sechs Barren. Der Rest seines Raub-Zuges ist bis heute verschollen. Kaltenbrunner selbst wurde vor dem Internationalen Militärgerichtshof der Alliierten Siegermächte als einer der 24 Hauptkriegsverbrecher angeklagt ("Nürnberger Prozesse"). Am 1. Oktober 1946, drei Tage vor seinem 43. Geburtstag, wurde er schuldig gesprochen, zum Tod durch den Strang verurteilt und am 16. Oktober hingerichtet.

Glücks Augen leuchten vor Begeisterung. Der Fund könnte 600 bis 800 Millionen Euro wert sein. Drei Prozent Finderlohn würden ihm zustehen: 18 bis 24 Millionen. Verständlich, dass er da nicht mit echtem Namen in der Zeitung stehen will. Nur drei bis vier Meter Erdreich trennen Glück vom erhofften Reichtum. Jedoch: Danach graben darf er nicht, obwohl er so ausdauernd gesucht hat.

Die Geschichte führt zurück in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs, in die Jahre nach dem Mauerfall und ist heute noch nicht zu Ende. 1995 sitzt Glück, der in der Region Heidelberg lebt, in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks. Es geht um Schatzsuche, sein Hobby, seine Leidenschaft. Ihm waren bereits einige spektakuläre historische Funde gelungen. Er wurde mit seinen Detektoren schon nach Griechenland, Portugal und Amerika eingeladen, um nach vermuteten Schätzen zu suchen. Unter Archäologen ist Glück kein Unbekannter. Er hat "ein Näschen", wie man so sagt. Nach der TV-Sendung jedenfalls kontaktiert ihn ein Mann: Er habe eine alte Karte, die vielleicht auf einen vergrabenen Schatz hindeutet. Ob sich Glück diese mal anschauen wolle.

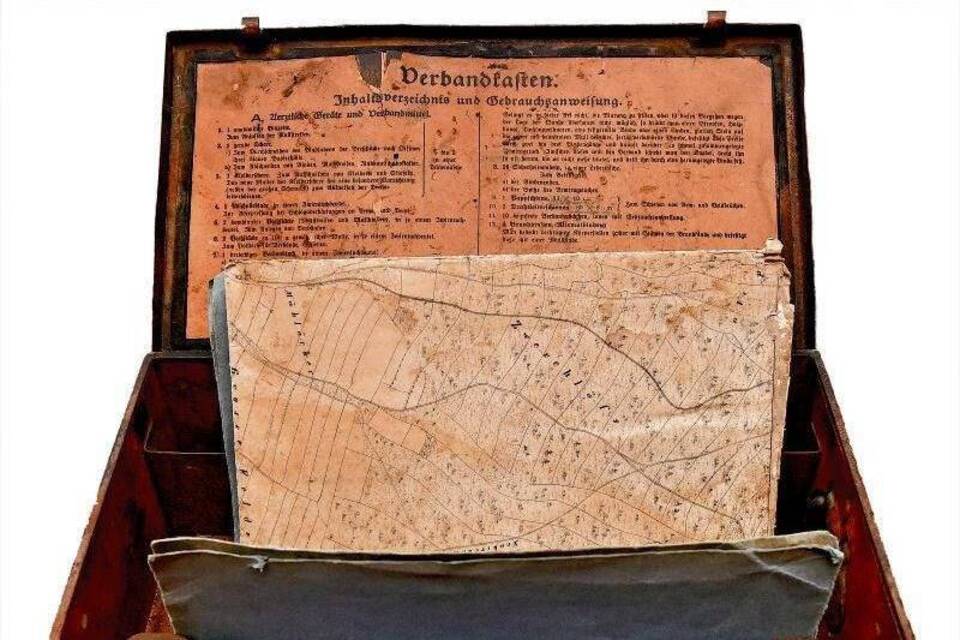

Glück wird neugierig. Was er zu sehen bekommt, ist eine alte Flurkarte. Wege, ein paar Markierungen, eingezeichnet von einem SS-Offizier. Eine Karte, die einen weiten Weg zurückgelegt hatte: Von Nazi-Deutschland einmal nach Sibirien und wieder zurück.

Es ist Mai 1945. Ein unbekannter SS-Offizier wird von den Russen gefangen genommen und in ein Gefangenenlager nach Sibirien gebracht. "Vermutlich hatte er die Karte ins Futter seines Mantels eingenäht", sagt Hans Glück und deutet auf die zerfledderten Ränder des Papiers, das er sorgsam in eine Klarsichtfolie gesteckt hat.

In diesem Verbandskasten war ein Teil der Schatzkarte versteckt. Foto: Peter Dorn

Nun kommt Willi Jahnke ins Spiel, Gefangener im gleichen sibirischen Lager. Ihm muss der Offizier vor seinem Tod - keiner der SS-Einheit überlebte - die Karte gegeben haben. Damit könne er reich werden, hat der Offizier wohl gesagt. So etwa stellt man sich das vor, denn Genaues weiß man nicht. Außer dass Jahnke die Gefangenschaft überlebte und nach dem Krieg in der DDR wohnte. Aber als die Mauer fiel, da wollte Jahnke seine Chance auf Reichtum endlich nutzen.

1990 stand er mit seiner Frau im Bayerischen Wald und stocherte im Boden herum. Denn so wirklich leicht war in dem dichten Gehölz dann nicht auszumachen, worauf die spärlichen Karten-Markierungen hindeuten sollen. Der Eigentümer des Waldes wurde auf die beiden Schatzsucher aufmerksam und schloss sich der Mission an.

Denn so ganz unrealistisch kam ihm die Geschichte mit der Karte und dem vergrabenen Nazi-Schatz nicht vor. Nach Kriegsende kursierten immer wieder Gerüchte, die SS habe in den letzten Tagen vor der Kapitulation noch geraubtes Gold und Kunstwerke versteckt.

Und schließlich gibt es diese, von Zeitzeugen belegte, Nacht-und-Nebel-Aktion in dem Dörfchen Arrach, unweit der vermeintlichen Schatzstelle. Im Mai 1945 hielt hier ein Güterzug. Um fünf Uhr morgens mussten polnische Zwangsarbeiter schwere Munitionskisten auf etwa 20 bereitstehende Heuwagen umladen. Die Einwohner Arrachs mussten in ihren Häusern bleiben, die Fensterläden geschlossen halten. Ausgangssperre. Wer den Befehl nicht befolgte, wurde bestraft. So wie ein Jugendlicher, der sich neugierig in den Wald geschlichen hatte, und später gefunden wurde. Tot. Schuss in den Brustkorb. Und auch die zwölf Zwangsarbeiter, die die beladenen Wagen in den Wald gebracht hatten, wurden drei Tage später in Arrach erschossen. Damit hatte die SS alle Zeugen ausgeschaltet.

Aber was war in den Kisten und wohin wurden sie gebracht? Nach Kriegsende suchten die Bewohner Arrachs mit Stangen die Wälder ab. Es ist nicht bekannt, dass sie etwas fanden. Und auch Willie Jahnke hatte Pech. 1995 starb er nach einer Operation, arm wie zuvor. Die SS-Schatzkarte nahm der Waldbesitzer an sich.

Nun kommt unser Hans Glück ins Spiel, technisch bestens ausgestattet. An zwei Wochenenden im Mai 1995, also ziemlich genau 50 Jahre nach jener geheimnisvollen Nacht-und-Nebel-Aktion, fährt er nach Arrach und durchforstet das Waldstück mit einem Metalldetektor. Und wird fündig!

Ironischerweise genau dort, wo auch Jahnke zuletzt gesucht hatte, an einem alten Holzlagerplatz. Glück findet am ersten Samstag ein etwa 30 Zentimeter hohes Gurkenglas. Am zweiten Wochenende einen Verbandskasten aus Metall. Mit einem Pickel haben sie die Gefäße ausgegraben. Auf dem Kasten, der jetzt auf Glücks Esstisch steht, sieht man noch das Loch, dass er hineingehackt hat. "Wenn da eine Sprengsatz drin gewesen wäre, wären wir alle in die Luft geflogen", erinnert er sich lachend. Schatzsucher-Humor.

Aber es ist keine Mine darin. Im Glas wurden ein kleines Signalhorn und drei Patronen deponiert. In beiden Behältern zwei Teile einer Karte - des gleichen Flurstücks, auf dem Glück gerade steht. Versehen mit weiteren Notizen und Markierungen: Ein Kreuz, ein paar Punkte, Linien, Zahlen - 600, 900, 750.

Doch statt Jubel nun neue große Fragezeichen. Mit dem Horn und den Patronen ist Glück sich ziemlich sicher: "Das ist eine Warnung. Der Schatz ist mit drei Minen gesichert." Aber was die Chiffrierungen zu bedeuten haben - keine Idee. Jahrelang grübelt Glück, breitet die Karten immer wieder auf seinem Holztisch aus, fährt in den Wald, sucht jeden Quadratzentimeter mit diversen Detektoren ab. Worauf nur deuten die Zahlen hin? Glück spürt, sie sind der Schlüssel. Er spielt und knobelt mit den Zahlenwerten, er verbindet die Punkte, er tüftelt. Und kommt nicht weiter. 21 Jahre lang geht das so.

Mittlerweile hat Glück seinen Schwiegersohn und einen alten Freund mit dem Schatzfieber infiziert. Die beiden helfen ihm durch den Wald, weil er selbst, mittlerweile 76 Jahre alt, Probleme beim Gehen hat. 15 Mal pro Jahr - immer im Frühjahr und im Herbst, weil im Sommer zu viele Touristen in der Region sind - fahren die drei die 375 Kilometer nach Arrach nahe der Grenze zu Tschechien. Und mit Sicherheit haben sie in der Zeit ein Gefühl für dieses gut acht Quadratkilometer Waldland entwickelt. Denn im vergangenen Herbst stehen sie mal wieder dort - wer weiß schon zum wievielten Mal. Und dann fällt der Groschen!

Im Frühjahr 1945 lag hier noch Schnee. Der auf der gefundenen Flurkarte eingezeichnete Waldweg geht steil und schräg bergauf. Wenn die SS-Leute, wie die drei Schatzsucher bisher vermutet hatten, die schwer beladenen Wagen hier hochgefahren hätten - die Pferde hätten den Anstieg gar nicht geschafft. Doch weiter unten am Hang verläuft ein schmaler, aber deutlich flacherer Weg: "Ich wäre mit den Wagen ja hier entlang", sagt einer der Schwiegersöhne. Die drei folgen dem Weg und finden eine Stelle, die sich hervorragend als Abladeplatz eignen würde. "Wir waren elektrisiert", erinnern sie sich an den Moment. Sie sind sicher, dass sie richtig liegen.

Glück holt seine Karten hervor. Er legt sie so übereinander, dass sie mit ihrem jetzigen Standort übereinstimmen. Und plötzlich passt alles. Die Zahlen, die Markierungen. Alles fällt wie Puzzleteile ineinander. Aber die Spuren führen zu einer eigentlich unscheinbaren, alten Wald-Kreuzung.

Glück selbst hat das Areal daraufhin mit einem normalen Detektor abgesucht. Ohne Ergebnis. Also nahm er ein Gerät zur Hand, mit dem das Erdmagnetfeld vermessen werden kann und das anzeigt, wenn sich Metall unter der Erde befindet. Und der Geomagnetometer schlug enorm aus. Glück ist überzeugt: "Das kommt von den eisernen Beschlägen der Munitionskisten. Die sind mit Zinkblech ausgelegt."

Jetzt soll es schnell gehen. Durch seine jahrelange Erfahrung als Schatzsucher hat Glück Kontakt zu Rüdiger Brede. Der Unternehmer aus Neuwied stellt mit seiner Firma "EMFAD" seit 1992 Messgeräte her, mit denen man die Bodenbeschaffenheit erkunden kann, ohne buddeln zu müssen. Eigentlich für Baugrunduntersuchungen. Gemessen wird die Leitfähigkeit des Bodens, Veränderungen werden in unterschiedlichen Farben angezeigt. Blau, gelb, rot.

Im April ist Brede mit Glück im Bayerischen Wald und vermisst das etwa 10 auf 6 Meter große Feld, unter dem der Schatzsucher die versteckten Kisten vermutet. Und tatsächlich: Bredes Gerät schlägt aus. "Wir haben einen starken Signalanstieg!" Die Anzeige färbt sich tief rot.

Auch Brede misst eine deutliche Änderung der Bodenbeschaffenheit. Ob nun Gold und Diamanten in alten Munitionskisten diese auslösen, sieht er auf seinem Gerät nicht. Worin sich der Spezialist im Gespräch mit der RNZ jedoch überzeugt zeigt: "Da unten, in etwa drei bis vier Metern Tiefe, ist ein Hohlraum." Und diese Kaverne sei gefüllt. Eine unterschiedliche Gesteinsart würde zwar auch Ausschläge verursachen, sagt Brede. Aber keine solch starken. Und: Die müsste dann auch noch an anderen Stellen in der Gegend messbar sein. Das schließt der Experte aus. Zweite Möglichkeit: Eine Wasserblase, zum Beispiel verursacht durch eine lehmige Bodenschicht, die den Abfluss verhindert. Auch das hält Brede für unwahrscheinlich in der Region.

Glück ist begeistert von den Indizien, fühlt sich bestätigt: "Das passt alles zusammen. Ich bin auf der richtigen Spur!" Also Bagger her und graben.

Wenn das so einfach wäre! Denn das ist die eigentliche Krux dieser - unvollendeten - Geschichte: Der Wald ist in Privatbesitz. Nach Bayerischem Gesetz darf jeder Privatmann zwar überall nach Schätzen suchen, zum Beispiel mit elektronischen Messgeräten. Aber Erde anheben darf man nicht. Dazu braucht es die Genehmigung des Grundbesitzers. Und da hat Glück Pech: die hat er in all den Jahren nicht bekommen. Und das, obwohl sich die Familie des Waldbesitzers jahrelang an der Suche beteiligt hat. Zuletzt haben sich Glück und seine beiden Helfer mit den Besitzern zerstritten. Man redet nicht mehr miteinander. Und Glück meint: "Der will den Schatz selbst finden." Was ihm aber nicht gelingen werde, ist der Schatzsucher sicher: "Denn die Karten und den Schlüssel zur Lösung habe ich."

Glück ist zudem noch einen Schritt weitergegangen. Er hat sich in Berlin beim Finanzministerium als Finder des Schatzes eintragen lassen. Damit steht ihm, egal wer den Schatz letztlich hebt, drei Prozent des Wertes als Finderlohn zu. Das könnten Millionen Euro sein. Glück hat all seine Unterlagen und Indizien eingereicht und den Bund gebeten, die Ausgrabung vorzunehmen. Er will jetzt Druck aufbauen. Erstens müsste wegen der vermuteten Sprengfallen (drei Patronen) ohnehin der Kampfmittelräumdienst ans Werk. Und zweitens würde es sich bei dem Fund noch immer um Reichseigentum handeln. Auch dann wäre der Bund für die Bergung zuständig.

Doch Glücks bisherigen Versuche, über Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, Bewegung in die Sache zu bringen, verliefen im Sand. Der CDU-Politiker schreibt in einem Brief: Der Bund würde die Bergung betreiben, sollte der "Schatzfund tatsächlich zweifelsfrei identifiziert worden sein". Aber "zweifelsfrei" wird die Sache ja erst, wenn man die Erde aufmacht. "Ich verstehe nicht, warum der Bund kein Interesse hat, meinen Spuren nachzugehen", ist Glück enttäuscht.

Zumal er vermutet, dass auch Raubkunst jüdischen Erbes im Bayerischen Wald liegt. Der nächste Schritt für Glück ist darum schon klar: Er will den Zentralrat der Juden kontaktieren, ob der politisch aktiv werden kann.

Vielleicht, so hofft Glück, nimmt seine 20 Jahre lange, akribische Suche dann doch noch ein glückliches Ende.