Was wir über Autismus zu wissen glaubten

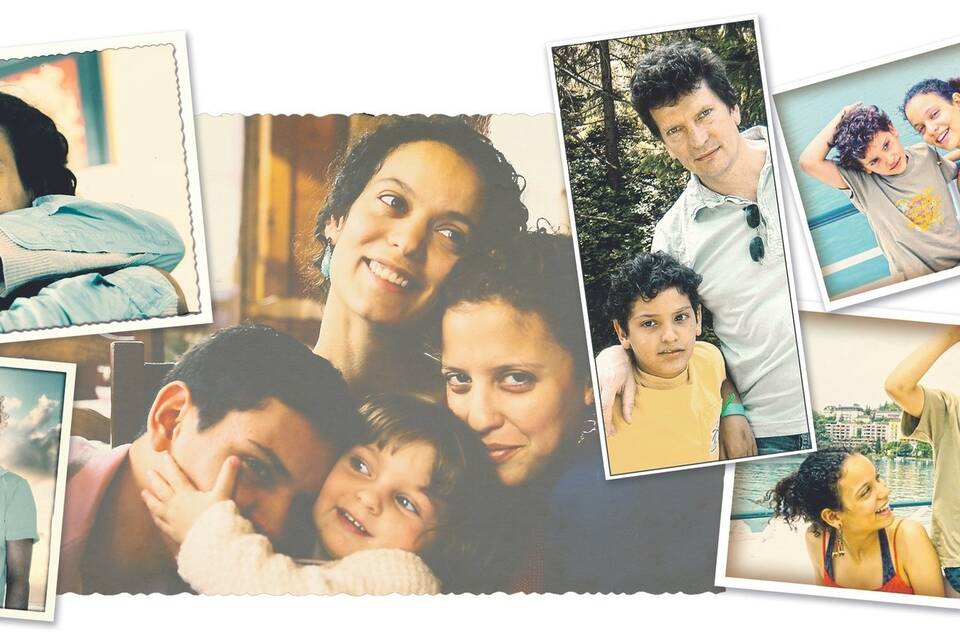

Henry Markram bekam ein autistisches Kind - Und ging der Frage nach, was das eigentlich ist

Von Lorenz Wagner

Heidelberg. Das Auto rollte aus, wenige Meter vor ihrem Haus blieb es stehen. Ein junger Mann sprang heraus. Er klappte die Motorhaube auf. "Das darf nicht wahr sein!",