Die Ursache ist der Mensch - wann handeln wir endlich zum Klimawandel?

Der menschengemachte Klimawandel ist schon sehr lange bekannt. Über ein historisches Versäumnis.

Von Ute Teubner

Heidelberg. Ich mach‘ mir schon Sorgen, wie das hier auf unserem Planeten weitergeht. Das tun ja die meisten, mittlerweile. Mit Sicherheit aber die, die Kinder haben. Und ich meine jetzt noch nicht mal die Krisen, Kriege und Konflikte, die um uns herum schwelen oder toben. Nicht die Despoten und Tyrannen, diese Irren, die herrschen, als solle es kein Morgen mehr geben. Obwohl das natürlich auch alles irgendwie zusammenhängt mit dem einen Punkt, der mich beschäftigt und über den ich reden will: unser Klima.

Was mich vor allem quält: Wir wissen schon so lange Bescheid – und verschließen dennoch unsere Augen. Weil wir noch immer aus dem Vollen schöpfen können, zumindest in unserem Teil der Welt. Doch die Fassade ist rissig: Flutkatastrophen, heißester Sommer, Waldbrände ...

Aus einem Bericht der Europäischen Umweltbehörde EAA geht hervor: Durch sich mehrende "extreme Wetterereignisse" wie Hitze- und Kältewellen, Überschwemmungen, Stürme und Erdrutsche sind in Europa zwischen 1980 und 2021 fast 195.000 Menschen gestorben und Schäden in Höhe von mehr als 560 Milliarden Euro entstanden.

Ja: Das Klima verändert sich seit der Industrialisierung. Mit im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubender Geschwindigkeit. Die Ursache: der Mensch. Wir stoßen gewaltige Mengen Treibhausgase (insbesondere Kohlendioxid) aus, weshalb sich die Erde erwärmt. Die Eismassen der Polarregionen und die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt immer schneller an. Bereits jetzt sind Millionen von Menschen vom betroffen – weltweit.

Auch interessant

Ein Wandel, der keinen Halt macht vor nationalen Grenzen. Und: ein generationenübergreifender Wandel. Was also hinterlassen wir unseren Kindern und Kindeskindern? Warum fühlen wir uns nicht in der Pflicht, mit unserer Erde sorgsam umzugehen? Weshalb spüren wir diese Verantwortung nicht, dass wir auch geben müssen, wenn wir nehmen?

Wir wissen um die Auswüchse unseres Tuns. Schon lange. Und eigentlich sollte Wissen doch Macht sein. Die Macht zur Veränderung, die Macht, den Mut zu finden, einen anderen Weg einzuschlagen. Die ersten Warnungen vor dem menschengemachten sind Jahrzehnte her. Die grundlegenden Zusammenhänge wurden bereits vor 200 Jahren entdeckt. Geschehen ist nichts. Wir haben Zeit verloren.

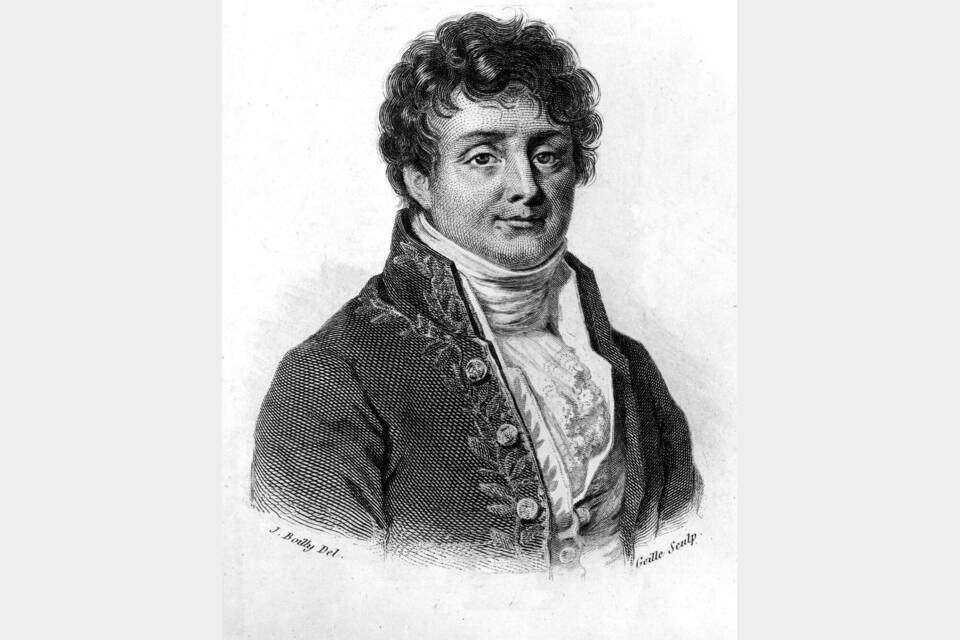

"So steigt die Temperatur durch das Dazwischentreten der Atmosphäre ..." (1824)

" ..., weil die Wärme in Form von Licht ungehindert in die Luft eindringt – aber dann daran gehindert wird, wieder zurückzukehren, nachdem sie in Wärme umgewandelt wurde", schreibt der französische Physiker Joseph Fourier 1824. Damit äußert er als Erster öffentlich die Idee, dass die Erdatmosphäre für die Speicherung reflektierter Sonneneinstrahlung verantwortlich sein könnte. Fourier, der heute als einer der Vordenker der Klimaforschung gilt, bezeichnet diese Strahlung als "chaleur obscure" – "unsichtbare Hitze". 1901 prägt der schwedische Meteorologe Nils Gustaf Ekholm schließlich einen neuen Begriff für das von Joseph Fourier rund 80 Jahre zuvor beschriebene Phänomen: Er spricht vom "Treibhauseffekt".

In den 1850er-Jahren experimentiert die Erfinderin und Forscherin Eunice Foote mit Wasserdampf und Kohlendioxid. Sie weist bereits 1856 auf die Wirkung von CO2 als Treibhausgas hin:

"Eine Atmosphäre dieses Gases würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen" (1856)

Eunice Foote folgert richtig, dass die Erdatmosphäre umso heißer sein muss, je mehr CO2 sie enthält. Allerdings ist es für die Amerikanerin noch unvorstellbar, dass der Mensch die Atmosphäre beeinflussen könnte – Autos beispielsweise gibt es zu ihrer Zeit noch nicht. Auch der Brite John Tyndall erforscht wenige Jahre später lediglich den natürlichen Treibhauseffekt.

Erst der schwedische Chemiker und Physiker Svante Arrhenius weist 1896 darauf hin, dass der Mensch den CO2-Gehalt der Atmosphäre erhöht und prognostiziert eine globale Erwärmung:

"Das von Menschen erzeugte Kohlendioxid wird den wärmenden Glashauseffekt verstärken und zu einer Erwärmung der Erde führen." (1896)

Dieser anthropogene, sprich menschengemachte Treibhauseffekt ist damals jedoch noch kein Grund zur Sorge – im Gegenteil. Nobelpreisträger Arrhenius, der übrigens entfernt mit Klima-Aktivistin Greta Thunberg verwandt sein soll, schreibt: "Durch Einwirkung des erhöhten Kohlensäuregehaltes der Luft hoffen wir uns allmählich Zeiten mit gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu nähern, besonders in den kälteren Teilen der Erde; Zeiten, da die Erde um das Vielfache erhöhte Ernten zu tragen vermag zum Nutzen des rasch anwachsenden Menschengeschlechtes."

Knapp ein halbes Jahrhundert später sieht Hermann Flohn die Situation nicht mehr ganz so rosig. Der junge deutsche Meteorologe beschäftigt sich mit der Frage, wie Menschen das Klima verändern, und warnt im Jahr 1941: "Mit einem Fortschreiten dieser sehr langsamen Erhöhung der Temperatur ... muss gerechnet werden." ...

"... Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren künftige Bedeutung niemand ahnen kann." (1941)

Doch noch verhallen Mahnungen wie diese ungehört; auch die Forschung zweifelt mehrheitlich, ob die Klimaerwärmung tatsächlich auf menschlichen Einfluss zurückzuführen ist. Der amerikanische Ozeanograf und Klimatologe Roger Revelle und der österreichische Chemiker und Kernphysiker Hans Suess weisen jedoch 1957 eindeutig nach, dass der Anteil desjenigen Kohlendioxids, das beim Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle entsteht (erkennbar anhand des fehlenden Isotops Kohlenstoff-14), in der Atmosphäre gestiegen ist – und in weitaus geringerem Umfang als vermutet von den Ozeanen wieder aufgenommen wird. Die beiden Forscher sind sich sicher:

"Die Menschheit führt derzeit ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment durch." (1957)

Unter der Mitwirkung Revelles wird ein Jahr später am Mauna-Kea-Observatorium in Hawaii mit der systematischen Erforschung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre begonnen. Nun ist es messbar: Der Kohlendioxid-Gehalt steigt Jahr für Jahr. Von 1958 bis heute hat er um rund ein Viertel zugenommen.

Die erste große Warnung vor unumkehrbaren Folgen der Erderwärmung wird schließlich 1971 von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) geäußert: "Geht aber die Industrialisierung und die Bevölkerungsexplosion ungehindert weiter, ..."

"... dann wird spätestens in zwei bis drei Generationen der Punkt erreicht sein, an dem unvermeidlich irreversible Folgen globalen Ausmaßes eintreten." (1971)

1972 veröffentlicht der Club of Rome seinen Bericht "Die Grenzen des Wachstums". Der erste umfassende, wissenschaftlich fundierte Report zur Zukunft der Erde warnt davor, unverändert weiterzuleben wie bisher. Ansonsten würde die lange stark wachsende Industrie einbrechen und die Umweltverschmutzung den Zusammenbruch beschleunigen. Fazit: Bis spätestens 2100 wäre eine Katastrophe für die Weltgesellschaft unvermeidbar.

1979 findet die erste Weltklimakonferenz statt, auf der die Politik aufgerufen wird, Forschungsprogramme zum zu intensivieren, um weltweit verheerende Folgen zu verhindern. Wissenschaftler wie der Klimaforscher Hermann Flohn fordern:

"Das Thema ist so entscheidend wichtig für die Zukunft ..." (1979)

"... ,dass wir auf jeden Fall alle Meteorologen damit vertraut machen sollten und die Forschung in die Richtung treiben, dass wir die Ursachen und die Möglichkeiten einer solchen Klima-Entwicklung näher untersuchen."

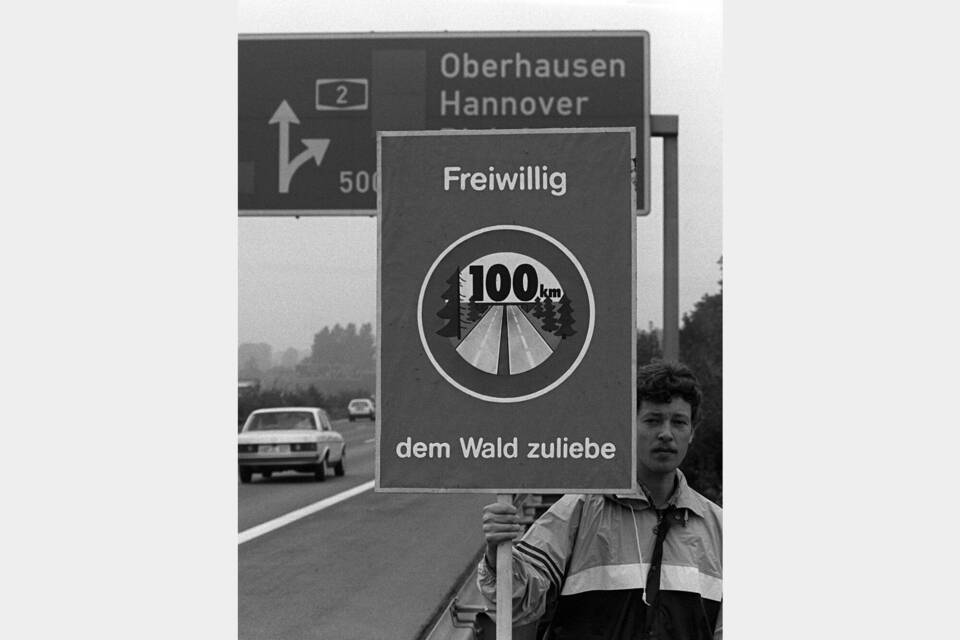

Wenige Jahre später schaltet sich auch die DPG noch einmal mit deutlichen Worten ein. 1985 warnen die Physiker vor den Auswirkungen durch die stark zunehmenden Treibhaus-Emissionen:

"Um die drohende Klimakatastrophe zu vermeiden, muss bereits jetzt wirkungsvoll damit begonnen werden, die weitere Emission der genannten Spurengase drastisch einzuschränken." (1985)

"Wenn diese Einschränkungen aufgeschoben werden, bis in vermutlich ein bis zwei Jahrzehnten deutliche Klimaveränderungen sichtbar werden", heißt es weiter, "wird es aller Voraussicht nach bereits zu spät sein."

Die Politik kommt langsam in die Gänge. Zu langsam. 1987 gründet der Bundestag die Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre", die 1994 in ihrem Abschlussbericht fordert, es müssten "konkrete Maßnahmen" definiert werden. 1988 wird der Weltklimarat der Vereinten Nationen gegründet, der fortan regelmäßig die Politik zum konkreten Handeln auffordert. Doch erst seit dessen vierten Sachstandsbericht 2007 gilt der angesichts der Beobachtungen der Luft- und Ozean-Temperaturen, Schnee- und Eisschmelze sowie des Meeresspiegelanstiegs als offiziell nicht mehr widerlegbar:

"Die Haupt-Schlussfolgerung ist, dass die Erwärmung des Klimas jetzt eindeutig ist ..." (2007)

Womit wir wieder am Anfang angelangt wären.

Und genau das macht mir Angst: Wir drehen uns im Kreis. Wir blenden Tatsachen aus, spalten sie von unserer Lebensrealität ab – und sind letztlich alle leugner. Wir formulieren Ziele, die wir nicht einhalten. Wir leben in einer Blase und merken nicht, dass die Luft dünner wird. Je länger wir zögern und zaudern, je länger wir weitermachen wie bisher. Blind vor Ignoranz, bequem vor Übersättigung, rücksichtslos vor Egoismus.

Dabei sind wir – als Deutsche, als Europäerinnen und Europäer – gemeinsam mit Nordamerika verantwortlich für den Löwenanteil der kumulierten CO2-Emissionen in unserer Atmosphäre und somit für die bisherige Erderwärmung. Doch wie werden wir dieser historischen Verantwortung gerecht? Was tun wir, damit uns andere Länder nicht auf diesem fatalen Irrweg in die Zukunft folgen? Fragen, die wir uns vor Jahrzehnten hätten ernsthaft stellen müssen.

Bevor auch Länder wie China oder Indien die Entscheidung trafen, die in die falsche Richtung weisende Abzweigung zu nehmen. Und während heute die reichsten zehn Prozent der Menschheit weiterhin munter die Hälfte der weltweiten Treibhausgase verursachen, trifft der die ärmeren Teile der Weltbevölkerung mit Stürmen, Dürren und Überschwemmungen unverhältnismäßig stark.

Treffen wird unsere Untätigkeit auch und vor allem die künftigen Generationen. Wir setzen Kinder in eine vulnerable Welt, denen wir die Lasten des Klimaschutzes aufbürden – mit der Herkulesaufgabe, die CO2-Emissionen innerhalb kürzester Zeit auf null zu senken. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 29. April 2021 kritisiert und Teile des deutschen Klimaschutzgesetzes für verfassungswidrig erklärt: weil es die Rechte junger Menschen und künftiger Generationen unzureichend schützt, indem es die gebotenen Klimaschutzverpflichtungen nur bis zum Jahr 2030 eindeutig festschreibt, nicht aber darüber hinaus.

"Wir müssen verstehen, dass das Schicksal unserer Erde auf dem Spiel steht und wir müssen versuchen, das Wohl unserer Erde mit den Entwicklungen in Einklang zu bringen, die mit der Modernisierung einhergehen", brachte es einst der italienische Industrielle Aurelio Peccei, einer der Mitbegründer des Club of Rome, auf den Punkt. Und er fügte hinzu:

"Das verlangt eine menschliche, ja eine kulturelle Revolution."

Kulturelle Revolution, das heißt: Wir müssen uns zurückbesinnen auf unsere Fähigkeit, uns in andere einzudenken, mitzufühlen und miteinander zu teilen – zurückbesinnen auf unser Menschsein. Wenn es um unser globales Klima geht, dann geht es auch darum, unser soziales Klima auf den Prüfstand zu stellen: Wir brauchen mehr Gemeinschaft und Gerechtigkeit, mehr Verantwortungsbewusstsein und Verzichtbereitschaft, um die Herausforderungen der Zukunft zusammen schultern zu können. Eine gigantische Kraftanstrengung, die nur Hand in Hand funktioniert. In einem Klima der Freiheit, nicht der Despotie, in dem die Stimme jedes einzelnen Erdbewohners gleich viel zählt – egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich, jung oder alt.

"Zielführender Klimaschutz erfordert einen Wertewandel", appelliert auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, der Meteorologe und Ozeanograf Prof. Mojib Latif, an die Weltgemeinschaft.

Wir alle sollten endlich an uns arbeiten. Jetzt. Ab sofort. Damit nicht noch mehr Zeit vergeudet wird – denn auch Zeit ist eine kostbare Ressource. Und damit unsere Kinder und Enkelkinder uns nicht irgendwann fragen: Warum habt ihr damals nichts getan? ... Was könnten wir auch schon sagen? Nach 200 Jahren.