Städel-Museum Frankfurt zeigt Arbeiten von Honoré Daumier

Aus der Sammlung Hellwig. Der politische Zeichner und Karikaturist setzte sich mit Verve für republikanische und liberale Ideen ein.

Von Susann Behnke-Pfuhl

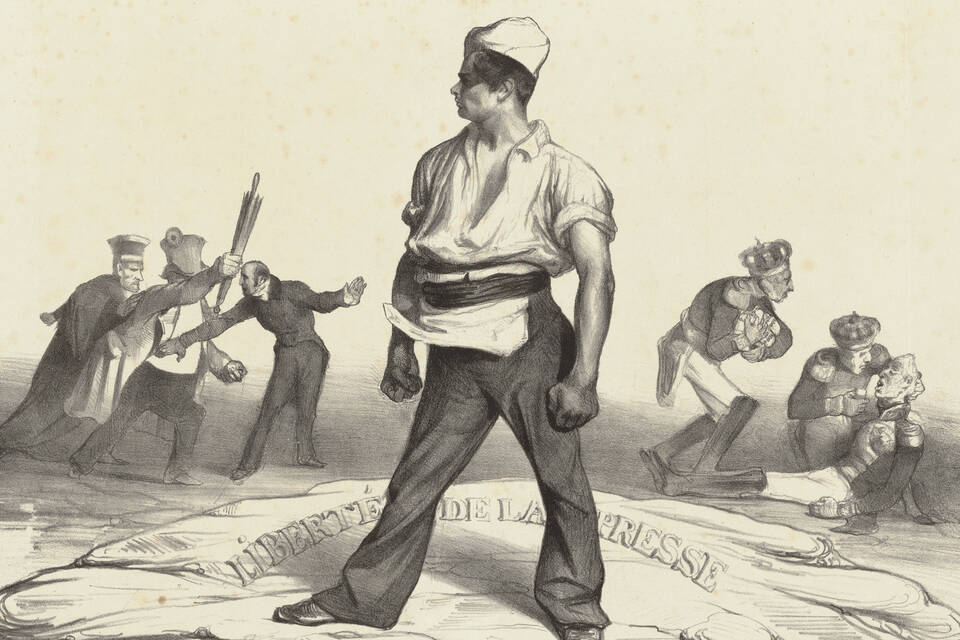

Frankfurt. Behäbige Politiker, die auf ihren Ministerbänken eine ruhige Kugel schieben und für die Belange des Landes wenig Interesse zeigen. Ein Mann der Straße, der sich, die Fäuste geballt, gegen die Pressezensur auflehnt. Im Hintergrund sind die Machenschaften des Königs Louis Philippe zu sehen, den man gut erkennen kann, obwohl das Gesicht verdeckt ist.

Einen ganz speziellen Einblick in die verworrene und blutige Geschichte des 19. Jahrhunderts in Frankreich gibt die Ausstellung über Honoré Daumier (1808-1879) im Frankfurter Städel-Museum. Der politische Zeichner und Karikaturist setzte sich mit Verve für republikanische und liberale Ideen ein, für die Freiheit der Presse und des Einzelnen in einer Zeit der fortwährenden Umbrüche und Umstürze. Die beiden Revolutionen der Jahre 1830 und 1848 sowie der Deutsch-Französische Krieg 1870/71 sind Kennzeichen dieser bewegenden Epoche. Als Künstler beherzigte Daumier den Leitspruch "Il faut être de son temps", sinngemäß übersetzt mit: Man muss sich mit seiner Zeit auseinandersetzen.

Rund 120 Lithographien, Zeichnungen und Plastiken belegen dies in der Frankfurter Ausstellung eindrucksvoll. Die Exponate entstammen einer rund 4000 Werke umfassenden Sammlung, die der Frankfurter Anwalt Hans-Jürgen Hellwig dem Städelschen Museums-Verein zum 125. Jubiläum als Schenkung überlässt. Damit wird das Frankfurter Städel zu einem der Zentren der Daumier-Forschung in Deutschland, sagt Direktor Philipp Demandt. Der Karikaturist wurde als erstes von zehn Kindern eines Glasers in Marseille geboren.

1816 zieht er mit seiner Familie nach Paris. Daumier muss die Schule abbrechen, um seine Familie zu unterstützen, und arbeitet als Gehilfe bei einem Gerichtsvollzieher und als Buchhändlerlehrling. Durch Vermittlung seines Vaters wird er bei dem Künstler Alexandre Lenoir ausgebildet, der ihn in den Louvre schickt, um Skulpturen und Gemälde abzuzeichnen. Aktmalerei lernt er in privaten Zeichenakademien.

Die Auswahl im Städel zeigt seine wirkmächtigsten politischen Karikaturen, die treffsicher, bitterböse und entlarvend sind. Daumier arbeitete als Zeichner für die Zeitungen "La Caricature" und "Le Charivari". Für die Kreidelithografie "Les Blanchisseurs" (Die Weißwäscher) von 1832 wanderte er für ein halbes Jahr ins Gefängnis: Sie bildet einen Staatsanwalt und zwei Minister ab, die die Farben der Trikolore auswaschen, um das reine Weiß der Monarchie zu erhalten.

In der Kritik der Mächtigen wie König Louis Philippe und Napoléon III. war der Künstler unerbittlich. In vielen Drucken zeigte er sich als ausgesprochener Kriegsgegner, wie etwa mit der Karikatur "Madame zieht um!" (1867), in der ein Sensenmann auf einer Lokomotive reist. "Madame" bezieht sich auf das weibliche Geschlecht des Todes im Französischen. Daumier spielt damit auf den Tod vieler Soldaten auf dem Schlachtfeld an. Ursprünglich lautete der Bildtitel "Verlegung der Friedhöfe". Das Blatt wurde nie publiziert.

In den Zeiten der Zensur entstehen Genre-Karikaturen, die sich gesellschaftskritischen Themen widmen: Nicht antike und mythologische Themen sind sein künstlerisches Sujet, sondern der Alltag der Straße und zu Hause, den er ungeschönt zeigt. Die Trauer einer Frau etwa in dem Aquarell "Auf der Straße", die das ganze Bild beherrscht.

Eine andere Lithografie zitiert Carl Spitzwegs Gemälde "Der arme Poet", nur, dass Daumier den Hausbesitzer aufs Korn nimmt, der das Dach nicht reparieren lässt. Als versierter Chronist des modernen Lebens schildert er auf pointierte Weise das beschwerliche Fahren auf dem Wagendach der Eisenbahn, das durch die langsame Geschwindigkeit möglich war.

Daumier starb verarmt in einem Haus in Valmondois, das ihm sein Freund Camille Corot gekauft hatte, da er die Miete nicht mehr zahlen konnte. 1879 wird er auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise zur letzten Ruhe gebettet – auf dem Grabstein gewürdigt als Ehrenmann, großer Künstler und Bürger.

Info: "Honoré Daumier. Die Sammlung Hellwig" im Städel-Museum, Frankfurt, bis 12. Mai. Katalog: Hirmer-Verlag, 34,90 Euro.