"Wo ich immer hin wollte"

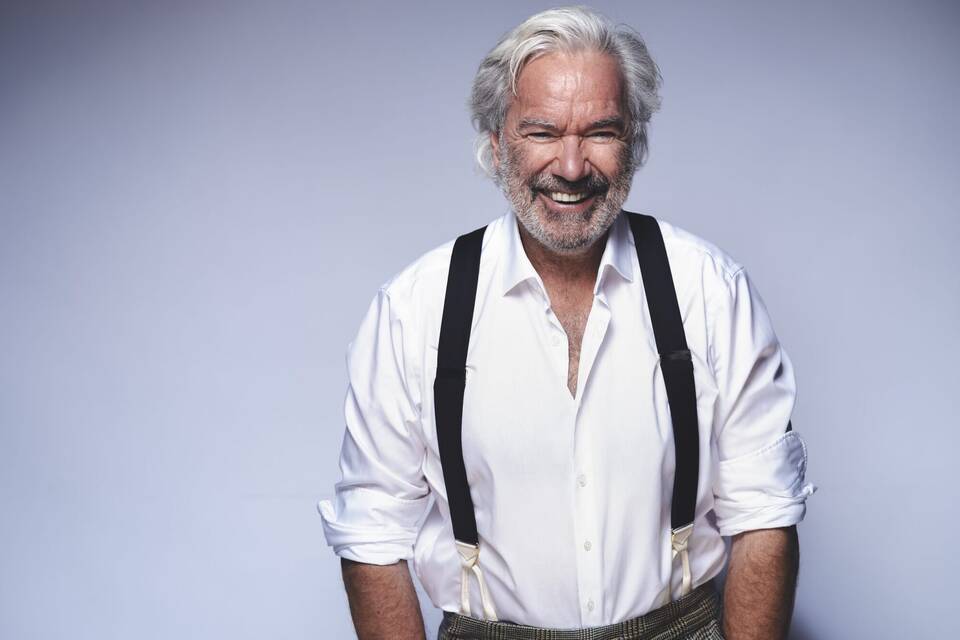

Interview mit Stefan Gwildis zu seiner Jubiläums-Tour.

Von Olaf Neumann

Stefan Gwildis wird auch "Barry White aus Barmbek" oder der "George Clooney der deutschen Soulmusik" genannt. Die markante Schmirgelstimme des 66-jährigen Hamburgers lässt nicht nur Frauenherzen höher schlagen. Mit dem Doppelalbum "... das war doch grad erst eben!" ist der Sänger jetzt auf Jubiläumstour – und bringt wieder explizit soziale und politische Inhalte unters Volk. Mit ihm sprach Olaf Neumann in Hannover

Herr Gwildis, Sie feiern Ihr 50. Bühnenjubiläum mit einem neuen Album und einer umfangreichen Tour. Wie fing bei Ihnen alles an?

Stefan Gwildis: Ich war 16 Jahre alt und saß zusammen mit Michy Reincke, meinem Schulkumpel. Sie kennen sicher sein "Taxi nach Paris". Er mochte Dylan und ich fand Simon & Garfunkel und die Beatles toll. Und ich klimperte immer auf meiner Gitarre rum. Ob das wohl Leuten gefallen würde, war dann die Frage. Stell dich hier auf die Straße, dann weißt du, wie das ist, meinte Michy. Und das habe ich dann auch getan. In Hamburg-Wandsbek unter der Käseglocke, das ist der Übergang von der U-Bahn zu den Bussen. Ich stand da und habe meine Songs gespielt. Aber es juckte keinen. Das war erst mal ernüchternd, aber ich fand es trotzdem sehr interessant.

Sie sind als Minderjähriger von zuhause ausgezogen. Was haben Sie dann gemacht?

Ich habe Zivildienst geleistet und eine Frau kennengelernt, in die ich mich unsterblich verliebte. Sie hatte allerdings drei Kinder und einen Mann. Mit der Frau bin ich dann zusammengezogen. Darüber gibt es auch einen Song von mir, er heißt "Sie lässt mich nicht mehr los (Me and Mrs. Jones)". Das Original stammt von Billy Paul. Was Peter Maffay gesungen hat, habe ich gelebt: Er war 17, sie war 32.

Und das hat auch funktioniert?

Ein ganzes Jahr trafen wir uns heimlich. Ich könnte Ihnen noch genau sagen, wo wir uns geküsst und geknutscht haben. Ich rief sie immer in der ersten großen Pause von einer Telefonzelle vor der Schule aus an. Nach einem Jahr sagte sie mir am Telefon: "Du musst sofort kommen, er weiß alles!" Da setzte ich mich auf mein Fahrrad und fuhr nach Bramfeld zu meiner eigenen Hinrichtung. Ich wusste ja, ihr Mann saß zu Hause, ein Maurer mit riesigen Pranken. Ich dachte, jetzt kriegst du gewaltig den Hintern versohlt. Aber es war mir egal, weil ich so verliebt war. Und sie auch.

Was passierte dann?

Wir redeten drei Stunden lang. Am Ende des Gesprächs fragte er mich: "Was meinst du? Kannst du Kinder großziehen?" Drei Wochen später hatten wir eine eigene Wohnung. Wir blieben 23 Jahre zusammen. Wir heirateten. Für mich war wichtig, zu dem zu stehen, was ich wirklich fühlte.

Haben Sie in der Zeit weiter Straßenmusik gemacht?

Ja. In den 70ern konnte man im Sperrmüll ganze Sätze von Emailletöpfen finden, die wunderbar klangen. Oder Schränke, Nachtschränke, Küchenschränke. Wenn du die bearbeitest wie ein Schlagzeug, klingt es grandios. Zusammen mit meinem Schulkumpel Rolf Claussen habe ich eine Teekiste-Bass-Schlagzeugkombination gebaut. Oben war ein Kreuz, da dran hingen Hupen, Gezischel, Triangeln und alles Müllige. Das war natürlich der Hingucker. Wenn du auf der Straße Musik machst, musst du spektakulär sein. Wenn du ein bisschen Geld verdienen willst, musst du auch gucken, wann Regen einsetzt oder wissen, wann die Polizei vorbeikommt. Straßenmusik war ja damals noch verboten.

In den 80ern brachten Sie dann als Teil der Gruppe Aprillfrisch-MäGäDäm-Schwarz erfolgreiche Produktionen auf die Bühne. Wie haben Sie das gemacht?

Der Weg, den Rolf Claussen und ich als Aprillfrisch einschlagen wollten, ging in Richtung Monty Python und Ingo Insterburg. Wir merkten, das kriegen wir mit unseren Bordmitteln auch hin, mit der Musik, mit dem Entertainment, das wir am Theater gelernt hatten. Dafür muss ich kein ernsthafter Schauspieler werden. Eines Tages im Jahr 1988 hatten Rolf und ich auf dem Kiez zu tun, und dort begegneten wir Corny Littmann. Er war gerade dabei, mit einer Stichsäge das Schild "Schmidt Theater" auszusägen. Und er sagte: ‚Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier gerne spielen. So drei bis vier Wochen en suite’. Bis dahin sind wir immer nur in Zelttheatern aufgetreten. Und so kam es zu unserem ersten Musical "Wuttke II - am Arsch der Welt". Eine hundertprozentige Eigenkreation, die es auf über 250 Aufführungen brachte.

Hatten Sie da Ihren Stil als Sänger schon gefunden?

Ich muss dazu sagen, ich bin früher oft in Amerika gewesen. Wo ich auch war, habe ich mir immer Kirchen angeguckt. Eines Morgens in San Francisco frage ich also eine farbige Bedienstete von einem Hotel, wo sie immer in die Kirche gehe. Sie sagte, in der Webster Street. Ich ging da also hin und war unter 400 Schwarzen der einzige Weiße. Da bekam ich eine Idee davon, wie es sich anfühlt, wenn du als Schwarzer in der U-Bahn bist, und alle anderen sind weiß. Das fand ich interessant.

Wie wurden Sie in dieser Kirche empfangen?

Jemand fragte mich, was ich denn hier wolle. Weiße sollten hier wegbleiben. In dem Moment kam Reverend Davis mit seiner bezauberten Tochter um die Ecke und wollte wissen, wo ich herkomme. Ja, mein Name ist Stefan, ich bin aus Deutschland. Na dann komm mit rein! Ich habe mir dann den Gottestdienst angesehen, über drei Stunden lang. Es war so wie in dem Film "Blues Brothers", es fehlte nur der Salto von der Kanzel. Da standen zehn Ladies in lila Talaren und wippten und hin und her. Und es gab ein Schlagzeug, eine Hammond-Orgel, ein Keyboard. Vor mir saß ein kleiner Junge, der mit seinem Schlagzeugstick die Rhythmen mitschlug. Der Reverend konnte auch singen, und es war so geil. Das Ganze hatte eine Beseeltheit und Herzlichkeit.

Und in diese Richtung sollte auch Ihre eigene Musik zielen?

Das war das, wo ich immer hin wollte. Diese Erfahrung in San Francisco hat mich so geprägt, dass ich, wenn ich auf die Bühne gehe, den Menschen etwas erzählen möchte: "Komm mit um die Ecke, ich will dir mal was zeigen!" Das ist mein Grundprinzip, gemixt mit Elementen von Billy Wilder bis Jérôme Savary. Auch szenische Geschichten dürfen bei mir eine Rolle spielen. Irgendetwas Ungewöhnliches aus dem Kabarettbereich.

Hat Amerika auch Ihren Charakter geprägt?

Ein guter Freund von mir war Gefängnispsychologe in St. Quentin, Pete Peterson. Als Rentner betrieb er ein kleines Motel am Clear Lake, einem See nördlich von San Francisco. Da bin ich sehr oft gewesen, und Pete wurde mein Ersatzpapa. Wir kauften uns dann auch ein Grundstück mit Blick über den ganzen See. Wir haben uns dort ein kleines Häuschen gebaut, wo man schlafen konnte. Weil die Nächte und der Sternenhimmel so grandios waren. Aber dann hörten wir, dass im Nachbardorf ein Junkie mit einem Schnellfeuergewehr zwei Leute getötet hatte. Also bin ich zu Luckys gegangen und sagte: "Bitte einmal den Schießprügel da, den 357er Smith & Wesson!" Das war ein richtig fetter Revolver. Damit haben wir auch mal rumgeschossen. Da wurde mir bewusst, was in meinem Kopf so vorgeht: "Ich will mich doch nur schützen können, wenn jemand..." So wollte ich aber nicht leben, und deshalb habe ich mir schließlich das Amerika-Ding abgeschmückt.