Der Kaiser war ihr "Gatte im Geiste"

Bei der Jubiläumsausstellung der Sammlung gibt es Arbeiten der schizophrenen Künstlerin Else Blankenhorn zu sehen.

Von Jutta Schneider

Heidelberg. Als Höhepunkt im 100. Jahr des Erscheinens von Hans Prinzhorns "Bildnerei der Geisteskranken" wird heute in der Sammlung Prinzhorn eine große Ausstellung mit Werken von Else Blankenhorn eröffnet. Der Heidelberger Psychiater Prinzhorn hatte sich intensiv mit dem Werk der schizophrenen Künstlerin beschäftigt. Mit etwa 300 Arbeiten ist sie der "heimliche Star" des Museums.

1873 in einem großbürgerlichen Umfeld geboren, wächst Else Blankenhorn als höhere Töchter in Karlsruhe auf und erhält die in solchen Kreisen übliche musische Ausbildung. Da die Familie am großherzoglichen Hof verkehrt, nimmt Else am gesellschaftlichen Leben der badischen Residenzstadt teil. Eigentlich will die junge Frau Sängerin werden, verliert aber völlig unvermittelt ihre Singstimme und verbringt deshalb schon 1899 einige Zeit in der exklusiven Kuranstalt Bellevue im schweizerischen Kreuzlingen. Wie Joseph Roth in seinem Roman "Radetzkymarsch" beschreibt, wurden dort "Irrsinnige aus reichen Häusern" behandelt. Auch Else erhält als privilegierte Erste-Klasse-Patientin die Vorzugsbehandlung mit zwei eigenen Zimmern, Malutensilien, Harmonium und persönlicher Pflegerin. Eine Reise führt sie 1902 für drei Monate nach Heidelberg, ab 1906 lebt sie aber wieder im Bellevue. In ihrem letzten Lebensjahr wechselt sie in die deutschen Heil- und Pflegeanstalt Konstanz auf der Reichenau, wo sie 1920 infolge einer Krebsoperation stirbt.

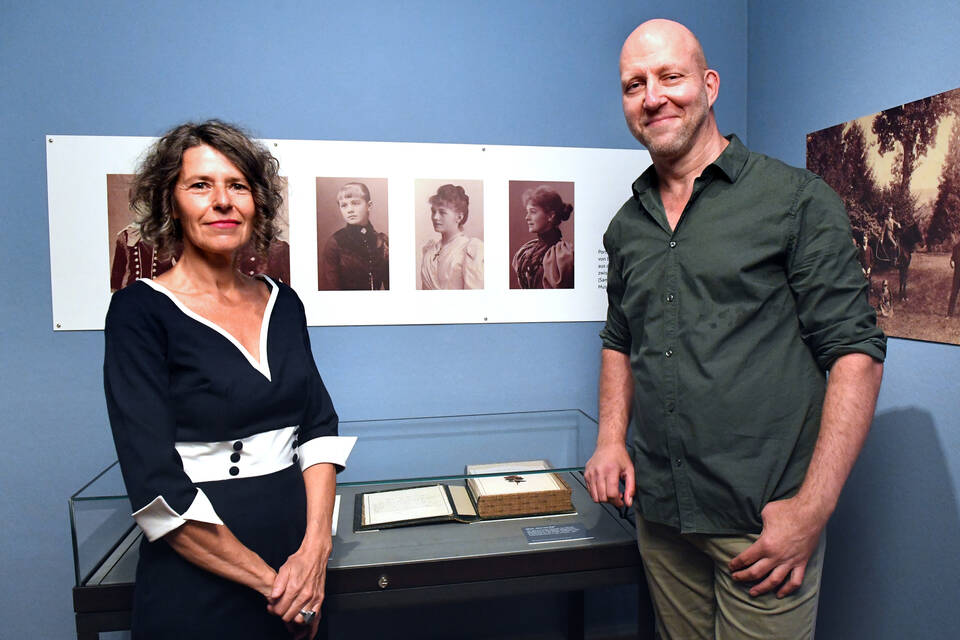

Im Eingangskabinett der Ausstellung werden Fotos von Else Blankenhorn und ihrer Familie präsentiert, vom Markgräfler Museum im südbadischen Müllheim zur Verfügung gestellt, wo die Familie ein noch heute existierendes großes Weingut besaß. Eine Pastellzeichnung von Ferdinand Keller zeigt Else 1894 etwa zwanzigjährig in pompöser Kleidung.

Das für den Titel der Ausstellung verwendete Zitat Else Blankenhorns, "Das Gedankenleben ist doch wirklich", lässt erahnen, welch fantasievolle und fantastische Werke die Künstlerin hervorgebracht hat. Geprägt von der Vorstellung, Kaiser Wilhelm II. sei ihr "Gatte im Geiste", stellt die Malerin den Monarchen allerdings nicht ordensgeschmückt und breitschultrig dar, sondern als ein schmales Männlein – erkennbar am Schnurrbart – von zarter Statur. Ein Zeugnis für eine Art "Liebeswährung" zu ihrer Verbindung zu Wilhelm II. sind gemalte Geldscheine, mit denen sie glaubte, unendlichen Reichtum zu erzeugen, um in des Kaisers Auftrag die Wiederauferstehung gestorbener Liebespaare zu finanzieren. Charakteristisch für diese oft monochrom blau oder zweifarbig blau/rot gemalten Geldscheindarstellungen, die mit etwa 100 Exemplaren einen Großteil ihres Oeuvres einnehmen, ist das Selbstporträt der Künstlerin mit Ohrringen. "36.000 Milliarden Mark" oder "200 Centuplonen Gold" lauten die Wertangaben.

Auch interessant

Else Blankenhorns „Selbstbildnis mit Kaiser Wilhelm II. als Schwan“ (Öl auf Graupappe, 1908-1919): Laut Katalog eine „eigenwillig sexualisierte Szene“, die auf Richard Wagners Schwanenritter Lohengrin und auf die Verehrung des letzten deutschen Kaisers anspielt. Foto: F. Hentschel

Bei ganzfigurigen Frauenbildnissen fällt auf, dass deren Beine zusammengewachsen zu sein scheinen. Blankenhorn wollte damit eine körperliche Bedrohung ausschließen, "damit nichts passiert". Häufig malte sie kleine Tännchen, in denen sie Schutzsymbole sah. Weitere Themenkreise bilden Architektur- und Landschaftsmotive oder religiöse, symbolische und pflanzliche Darstellungen. Viele ihrer Bilder verweisen stilistisch auf den Symbolismus, Expressionismus, Jugendstil und den damals so beliebten Japonismus.

Else Blankenhorn hat ihre Bilder niemandem gezeigt. Allerdings gelang es dem Brücke-Maler Ernst Ludwig Kirchner, als er selbst in der Kuranstalt Bellevue weilte, ihre Bilder anzusehen. Er assoziierte in einigen "das männliche und das weibliche Prinzip". Die Malerin schaffe "Traumhaft visionäre Dinge", von denen er sich in seinen Bildern inspirieren ließ. Und weiter schreibt er: "Die Farben sind mit einer fast unglaublichen Feinfühligkeit nebeneinander gesetzt, rein und stark, nur dem Gefühl entspringend".

Die Ausstellung wurde unterstützt von der Siemens-Kunststiftung und dem Freundeskreis des Museums. Der reich bebilderte Katalog ist Doris Noell-Rumpeltes, der 2021 verstorbenen Mitarbeiterin der Sammlung Prinzhorn, gewidmet. Sie hat sich viele Jahre mit Leben und Werk der Künstlerin beschäftigt.

Info: "Else Blankenhorn – Das Gedankenleben ist doch wirklich" in der Sammlung Prinzhorn, Voßstr. 2, 69115 Heidelberg. Bis 22. Januar 2023. Der von Ingrid von Beyme und Thomas Röske herausgegebene Katalog (Wunderhorn-Verlag) kostet 40 Euro. Umfangreiches Rahmenprogramm. www.sammlung-prinzhorn.de