Tendenz zur elektronischen Bibliothek ist unumkehrbar

RNZ-Gespräch mit Veit Probst, dem Direktor der UB Heidelberg - Digitalisierungsaktivitäten sind vielseitig - Bedeutender Publikationsdienstleister

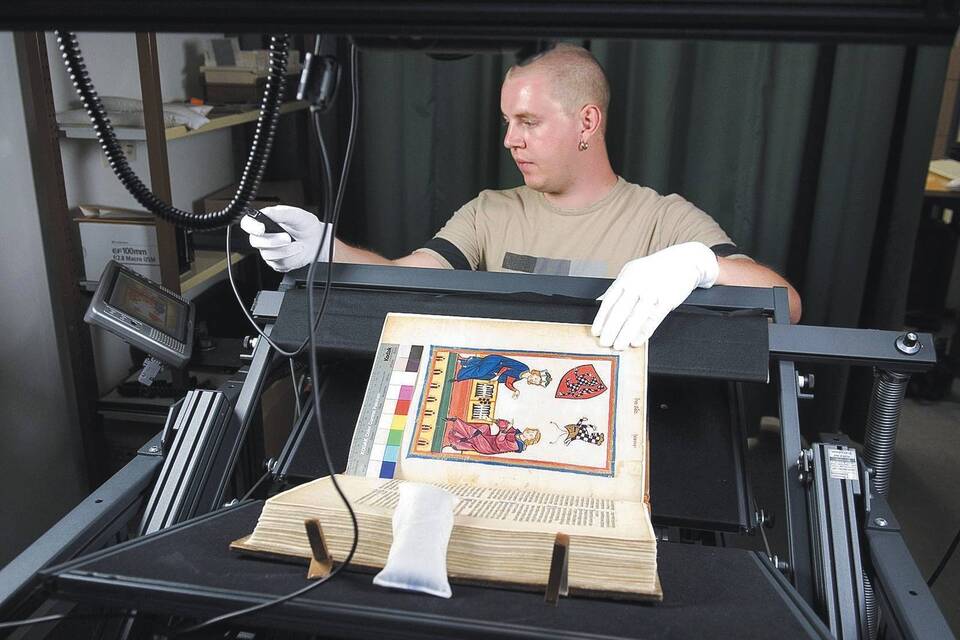

Digitalisierungsstation "Grazer Buchtisch" für die buchschonende Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften. Foto: UB Heidelberg

Von Heribert Vogt

Der Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg, Veit Probst, gibt Auskunft über die Entwicklung seines Hauses im digitalen Zeitalter.

Herr Probst, inwieweit ist die Universitätsbibliothek Heidelberg heute bereits eine virtuelle Institution?

Die UB Heidelberg ist längst eine hybride Bibliothek, in der zahlreiche elektronische Angebote den Bestand von über 3 Millionen Büchern ergänzen. Diese Entwicklung schlägt sich in der statistischen Auswertung des vergangenen Jahres nieder. Auf den Buchbestand, der 2016 um weitere 41.000 gedruckte Neuerwerbungen wuchs, waren knapp 1,4 Millionen Ausleihen zu verzeichnen. Damit war die UB Heidelberg zwar weiterhin eine der fünf ausleihstärksten wissenschaftlichen Bibliotheken deutschlandweit, viel beeindruckender aber ist die Nutzung ihrer elektronischen Angebote.

Wie sehen diese aus?

Ihren universitären Nutzern bietet die UB über 700.000 wissenschaftliche Online Journals, Datenbanken und elektroni-sche Bücher an. Im Gegensatz zu diesen passwortgeschützten Verlagspublikationen, die nur Universitätsmitgliedern zugänglich sind, sind die im hauseigenen Digitalisierungszentrum produzierten 90.000 Digitalisate der eigenen historischen Sammlungen weltweit frei per "open access" für jedermann zugänglich. 2016 liefen über die Server der UB rund 14,5 Millionen Downloads aus dieser riesigen elektronischen Bibliothek. Das waren täglich 40.000 Nutzungen. Daraus ergibt sich die Folgerung: Ohne die 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche mit höchster Zuverlässigkeit verfügbaren Dienste der UB sind Forschung und Lehre an unserer Universität nicht vorstellbar. Die auch im Vergleich mit anderen Bibliotheken herausragende Güte, die Ausfallsicherheit und der Umfang der elektronischen Angebote sind ein Standortvorteil der Universität Heidelberg.

Hintergrund

Auf dem Digital-Gipfel 2017 ist die UB Heidelberg unter der Überschrift "Digitale Bildung in der Region" mit einer interaktiven digitalen Ausgabe des "Lorscher Codex" vertreten. Der um 1180 im Kloster Lorsch entstandene Codex umfasst 3800 Abschriften

Auf dem Digital-Gipfel 2017 ist die UB Heidelberg unter der Überschrift "Digitale Bildung in der Region" mit einer interaktiven digitalen Ausgabe des "Lorscher Codex" vertreten. Der um 1180 im Kloster Lorsch entstandene Codex umfasst 3800 Abschriften frühmittelalterlicher Urkunden, in denen über 1000 Orte des deutschen Südwestens erstmals erwähnt sind.

Info: https://digital-gipfel.m-r-n.com/topics/lorscher-codex/

Und wie wird diese Entwicklung in Zukunft weitergehen?

Die Entwicklung hin zur elektronischen Bibliothek verläuft zwar in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschiedlich schnell. Im Prinzip ist sie jedoch unumkehrbar. Während in den Naturwissenschaften und der Medizin die Informationsversorgung heute zu 95 Prozent elektronisch erfolgt, hat das gedruckte Buch in den Geisteswissenschaften nach wie vor seine Bedeutung. Deshalb erwirbt die UB ja auch noch immer rund 40.000 Bücher pro Jahr. Aber auch in den klassischen Geisteswissenschaften wie in der Geschichte oder den Rechtswissenschaften erscheinen immer mehr Bücher elektronisch.

Was sind die wichtigsten Digitalisierungsprojekte der UB?

Die Digitalisierungsaktivitäten der UB sind so vielseitig wie die Anforderungen aus den Wissenschaften und umfassen verschiedene Bereitstellungsformen, die wiederum verschiedener Infrastrukturen bedürfen. Die klassische Digitalisierung strebt die Onlineverfügbarkeit bedeutender historischer Sammlungen an. So nutzen die Mittelalterforscher aus so verschiedenen Disziplinen wie der Rechts-, Kirchen-, Philosophie-, Literatur- oder Wissenschaftsgeschichte die Virtuelle Bibliotheca Palatina, die unter Förderung der Manfred Lautenschläger-Stiftung in einer einmaligen Kooperation mit der Vatikanischen Bibliothek entsteht. Kunsthistoriker greifen gerne auf die über 220 kunsthistorischen Zeitschriftentitel zu, deren 3600 Bände die ältere internationale Kunstgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts repräsentieren.

Welche Aktivitäten kommen hinzu?

Daneben hat sich die UB auch zu einem bedeutenden Publikationsdienstleister entwickelt. Wir hosten über unsere Server fast 100 laufende wissenschaftliche Zeitschriften verschiedenster Fachgebiete. Bei diesem Angebot kooperieren wir mit mittelständischen Verlagen oder staatlichen Institutionen wie Museen, die sich eine solche technische Infrastruktur nicht leisten können oder wollen. Der Verlag bietet dann in der Regel die aktuellen Zeitschriftenhefte Privatnutzern und Bibliotheken wie bisher konventionell im Druck und kostenpflichtig an. Die älteren Jahrgänge stellt die UB Heidelberg hinter einer sogenannten "moving wall" von zwei oder drei Jahren online für jedermann zur Verfügung. Seit zwei Jahren tritt die UB mit "Heidelberg University Publishing" als Verlag der Universität auf, dessen Charakteristika höchste wissenschaftliche Qualität und das Prinzip "online first" sind. Alle Publikationen des Verlags sind jedoch als sorgfältig hergestellte Bücher über eine Print on Demand-Funktion auch im Buchhandel erhältlich. So wollen wir herausragende Publikationen der Universität in aller Welt sichtbar machen und ihren Autoren ein Maximum an internationaler Sichtbarkeit verschaffen.

Wie steht es um Betreuung, Vernetzung und Nachhaltigkeit der Digitalisierungsprojekte?

Auf den Feldern von Digitalisierung und Publikationsdiensten setzt die UB rund 25 Fachleute ein, darunter bereits vier mit zum Teil langjähriger Verlagserfahrung. In unserer IT-Abteilung, deren Software-Entwicklungen in Digitalisierung und Publikationsverfahren national und international standardbildend sind, arbeiten zur Zeit 12 Spezialisten. Viele frei werdende Bibliothekarstellen haben wir in den letzten Jahren durch IT-Fachleute und Informatiker ersetzt. Auch diese Entwicklung ist für eine große Bibliothek angesichts der heutigen Anforderungen irreversibel. Über eine hohe IT-Kompetenz müssen freilich heute auch die Bibliothekare verfügen. Denn jedes Digitalisat ist mit zahlreichen sogenannten Metadaten, also Katalogisaten und Normdaten, zu versehen. Nur so sind die wertvollen digitalen Inhalte auch außerhalb von Bibliothekskatalogen von Suchmaschinen und Internetaggregatoren wie die Europeana oder die Deutsche Digitale Bibliothek aufzufinden. Solche Veredelung digitaler Inhalte durch hochwertige Metadaten sorgt am Ende dafür, dass digitale Publikationen ungleich häufiger wahrgenommen und genutzt werden als konventionelle. Dieser Aspekt ist der eigentliche Treiber für die gesamte Entwicklung der Digitalisierung: Denn jede Wissenschaftlerkarriere hängt nun einmal von der möglichst breiten Wahrnehmung und Bekanntheit der Publikationen ab. - Als weitere Aufgabe aus der Schnelllebigkeit und der "Flüssigkeit" des Internets erwächst modernen Bibliotheken die Langzeitarchivierung digitaler Daten. An der Universität lösen wir diese Aufgabe in einer fruchtbaren Kooperation mit unserem Rechenzentrum.

Welche Bedeutung hat der digitale Wandel in der UB für den Wissenschaftsstandort Heidelberg?

Die wissenschaftliche Exzellenz unserer Universität ist der Ausdruck der Kreativität und der Leistungsbereitschaft unserer Wissenschaftler. Sie hat aber auch eine exzellente Informationsversorgung zur Voraussetzung. Dass die Heidelberger Universitätsbibliothek dieser Herausforderung in vollem Maß gerecht wird, belegt die immer wieder geäußerte Freude der Studierenden und Wissenschaftler, die neu nach Heidelberg kommen, und das Bedauern derjenigen, die an andere Universitäten weiterziehen.