"Tabula rasa" in der Stadt und ein Aufschrei in der Bürgerschaft

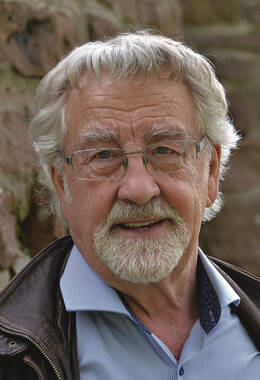

Vor 50 Jahren begann die Sanierung der Altstadt. Architekt und Städteplaner Bert Burger spricht über den Prüfstein des damaligen OB Zundel.

Von Manfred Bechtel

Heidelberg hat als eine von wenigen deutschen Städten den Zweiten Weltkrieg weitgehend unzerstört überstanden. Aber die Wohnverhältnisse in der Altstadt waren in den 1960er-Jahren teilweise heruntergekommen, Fragen des Verkehrs waren ungelöst. Für diese Probleme musste die Stadt Lösungen finden: Sie gab einen Generalverkehrsplan in Auftrag, den sogenannten "Schaechterle-Plan". Der "Altstadtbeirat" wurde ins Leben gerufen. 1972 legte die Firma Metroplan ihren umstrittenen "Regenerierungsplan Altstadt" vor, im selben Jahr beschloss der Gemeinderat das Sanierungsgebiet an der Sofienstraße ("Darmstädter Hof"): Damit begann vor 50 Jahren die Altstadtsanierung. Aus diesem Anlass hat die RNZ Bert Burger gebeten zurückzublicken. Der Architekt und Stadtplaner hatte von Anfang an Stellung bezogen und war selbst maßgeblich an Sanierungsprojekten beteiligt.

Herr Burger, wie waren vor Beginn der Sanierung die Lebensverhältnisse in der Altstadt?

Fangen wir mal in dieser unruhigen "68er"-Zeit an. Die Altstadt war stärker bevölkert als vor dem Krieg. Hier wohnten immer noch Flüchtlinge, und auch sehr viele Studenten, sie waren zum Teil auch in Zwischengeschossen und Lagergeschossen untergebracht. Eine Bude, kann ich mich erinnern, hatte 1,65 Meter lichte Höhe. Leben in der Altstadt war vielfach auch negativ besetzt: zu voll, zu laut. Die Sanierungsnotwendigkeit war evident. Daraufhin hat die Stadtverwaltung, sprich Oberbürgermeister Reinhold Zundel, gesagt: "Hier muss radikal saniert werden!"

Was sollte erreicht werden?

Auch interessant

Damals gab es im Städtebau zwei grundsätzliche Ziele: Licht, Luft, Sonne, um besser zu wohnen, das war eine Idee. Dazu hat sich Zundel das Planungsinstitut Metroplan zu Hilfe geholt. Dessen Entwürfe liefen im Wesentlichen darauf hinaus, große Teile der Altstadt abzureißen, vor allem im Innern der Blöcke. Parallel dazu ging es darum, die Stadt autogerecht zu erschließen. Dazu gab es den Schaechterle-Plan. Er sah beispielsweise eine vierspurige Straße am Neckarstaden vor. Die Stadthalle sollte abgerissen werden.

Dann ging es los?

Ja, die Stadt hat auch schon angefangen abzureißen, in ganzen Quartieren wurde Tabula rasa gemacht, zum Beispiel Sofienstraße/Fahrtgasse und an der Brunnengasse. So sollte es auch weitergehen. Es gab auch einen sogenannten Sozialplan: Leute aus der Kernaltstadt umzusiedeln in Umsiedlungsbereiche und auf den Boxberg hoch.

Wie reagierten die Betroffenen?

Es gab einen Aufschrei. Die alten Leute haben gesagt: was, umziehen, höhere Mieten? Wir bleiben! Und die Studenten haben gesagt: also Leute, umziehen? Wir wohnen hier preiswert, billig und direkt bei der Universität – wir brauchen keine Sanierung!

Gab es sonst keinen Widerstand, etwa durch den Denkmalschutz?

Das war noch vor dem Denkmalschutzgesetz, das erst 1972 in Kraft trat. Aber das Kunsthistorische Institut hatte im Vorgriff auf das Gesetz die Altstadt analysiert. Ganz hervorragend war hierbei der Chef des Kunsthistorischen Instituts, Professor Peter Anselm Riedl. Im Fight gegen Zundel und gegen Metroplan hat er gefordert, ganze Straßenzüge unter Schutz zu stellen. Genannt sei auch die Planungsskizze von Diplom-Ingenieur Hannes Luehrsen.

Sie waren damals in Ladenburg tätig.

Unser Büro Borkowski, Burger und Partner hatte 1969 in der Altstadt von Ladenburg mit einer Planung angefangen, die sich "erhaltende Planung" oder "erhaltende Sanierung" nannte. Dafür wurden wir von anderen Architekten und Stadtplanern stark kritisiert. Sie sagten: Entweder erhält man etwas – oder man plant. Aber erhaltende Planung gibt es nicht!

"Muss Heidelberg den Verkehrstod sterben" war der Titel einer Alternativplanung, an der Sie mitgearbeitet haben.

Verkehrsplaner Schaechterle wollte eine vierspurige Straße am Neckar haben! Unser "Aktionskomitee" hat dann angefangen, die Kritik zu formulieren. Zu dem Zeitpunkt gab es mehrere Gruppen gegen diese Planung, dazu Proteststürme aus dem Gemeinderat und aus der Öffentlichkeit, von den Kunsthistorikern und den "Bürgern für Heidelberg". Eine kritische und konstruktive Rolle spielte der Altstadtbeirat, der zu allen Projekten gehört wurde. Seine Mitglieder kamen aus der Altstadt und auch aus den Stadtteilen. Im Kurpfälzischen Museum gab es 1972 die Ausstellung "HD – AD". Es waren also mehrere Fronten gegen Zundels Planung.

Ein Fernsehfilm des Süddeutschen Rundfunks brachte die Alternative voran.

Wir bekamen das Angebot, zu dem Thema einen SDR-Fernsehfilm zu machen. Nach der öffentlichen Vorstellung gab es eine Podiumsdiskussion, an der auch Zundel teilnahm, er war zu diesem Zeitpunkt schon am Umschwenken. Danach hat er mich in sein Büro zu einer Besprechung eingeladen, Baubürgermeister Korz war dabei. Mittlerweile hatten wir mit Ladenburg in dem Wettbewerb "Städtebau und Denkmalpflege" eine Goldmedaille vom Bundespräsidenten bekommen. "Herr Burger, ich will Sie mal testen", sagte Zundel. "Ich gebe Ihnen ein schwieriges Quartier, an dem wir zurzeit nicht weiterkommen." Das haben wir danach auf unsere Art geplant und mit den Betroffenen auch geredet. Das lief wirklich gut. Es war die entscheidende Wende. Daraufhin hat Zundel gesagt: "Wie würden Sie denn jetzt vorgehen in der Altstadt?" – "Wir schlagen vor, quartiersweise vorzugehen. Die Quartiere werden an mehrere Architekturbüros verteilt, sodass nicht eine Idee oder eine Sprache dominiert." Das war völlig neu, dass man die Konkurrenz beteiligt.

Wie hat die Stadtverwaltung den Prozess organisiert?

Die Stadt hat dann Häuser aufgekauft, die sie kaufen konnte. Dazu hat OB Zundel einen Arbeitskreis gegründet. Vertreten waren das Kämmereiamt, das Häuser kaufte, das Liegenschaftsamt als Vergabestelle und unser Büro. Ziel war, möglichst viel zu erhalten und zu revitalisieren, indem man Familien mit Kindern ansiedelt. Dann hat die Stadt Gelder aus dem "Städtebauförderungsgesetz" beantragt. Auch wir hatten Freude an der Planung, weil diese Sanierung immer eine Strukturverbesserung brachte.

An welchen Quartieren hatten Sie besonders Freude?

An der Pfaffengasse, wo Friedrich Ebert geboren wurde. Wir schlugen vor, aus dem Geburtshaus von Ebert ein größeres Museum zu machen. Ganz besonders toll gelaufen ist es in dem Quartier Kettengasse/Zwingerstraße. Da war eine Autowerkstatt drin, eine Autolackiererei, die große Färberei, Reinigung und dann die ehemalige Helmholtz-Turnhalle. Nebenbei bemerkt: Diese Turnhalle ist die älteste Konzerthalle Heidelbergs. Da hatte Peter Stoltzenberg, der damalige Intendant des Theaters, die Idee: "Was wir in Heidelberg gut brauchen können und erst recht in der Altstadt, wenn jetzt Häuser mit Kindern kommen, ist ein Kinder- und Jugendtheater." Das haben wir geplant, dazu eine Passage von der Krämergasse zur Kettengasse, viel Grün, einen Kinderspielplatz und das Montpellierhaus. Da ist in einem total vergammelten Quartier eine tolle Infrastruktur entstanden.

Wer kümmerte sich eigentlich um die Menschen, die von der Sanierung betroffen waren?

Zunächst wurden die Gespräche vom Liegenschaftsamt organisiert. Ergänzt wurden sie durch eine gute Idee von OB Zundel: Er gab einer sehr kritischen Betroffenen einen Vertrag als Sanierungsbeauftragte: Johannah Bauknecht, die einen kleinen Schuhladen in der Fahrtgasse hatte, erhielt die Aufgabe, Gespräche mit Betroffenen und Beteiligten zu führen.

Gab es auch eine öffentliche Anhörung?

Als die Sanierungsgeschichte losging, lud OB Zundel zu einem Bürgerforum in die Stadthalle ein. Da wurde er unheimlich kritisiert. Auch wenn er immer eins auf den Kopp gekriegt hat, hat er doch jedes Jahr ein Bürgerforum gemacht. Leider hat seine Nachfolgerin, OB Beate Weber, dieses Bürgerforum nicht weitergeführt. So ein Bürgerforum wünscht man sich im Grunde von jedem Oberbürgermeister.

Wie lebt es sich nach Abschluss der Sanierung in der Altstadt?

Der Vitalisierungsprozess ist dann nach 20 Jahren ins Stocken geraten, Familien mit Kindern ziehen eher raus aus der Altstadt, weil es zu laut und zu stinkig ist. Ganz normale Läden findet man kaum noch. Zuvor, im Sanierungsgebiet, konnte man die Anzahl der Kneipen beschränken. Aber nachdem die Beschränkung weg war, ist die Zahl der Kneipen wahnsinnig schnell gestiegen. Das hätte man mit einer Satzung regulieren können, aber darauf hat der Gemeinderat verzichtet. Also setzte sich die "Kneipenkultur" durch. Die Mieten, die die Kneipen zahlen, kann kein Gemüseladen oder Metzger bezahlen. Helfen würde eine Nutzungsbeschränkung, darüber hinaus müssten die Forderungen der Landesbauordnung befolgt werden: Stellplatznachweis und Toilettenanlage. Wenn wir die Altstadt wieder wohnenswert machen, müssen wir über solche Rezepte nachdenken.