Am 22. Oktober 1940 wurden 16 Eberbacher Juden nach Gurs deportiert

Die Menschen wurden vor den Augen der Bevölkerung zusammengetrieben. Nur drei überlebten das Lager Gurs.

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das war das Ende jüdischen Lebens in der Stadt. Am 22. Oktober 1940 wurden sechzehn Eberbacher Juden auf dem Alten Markt vor dem Rathaus zusammengetrieben. Jeder durfte etwas Gepäck und 100 Reichsmark mitnehmen. Dann wurden sie alle auf einen Lastwagen gepfercht – und ab ging es erst mal nach Heidelberg. Von dort aus ging es mit anderen Juden weiter nach Südfrankreich. Letztlich landeten alle im berüchtigten französischen Lager Gurs in den Pyrenäen. Lediglich eine Jüdin blieb in Eberbach zurück, entkam ihrem Schicksal.

Im Jargon der Nazi-Verwaltung bezeichnete man die Deportation als "Juden-Sonderaktion". Sie wird sich in Eberbach genauso abgespielt haben, wie aus einer anderen Stadt im Landkreis berichtet.

Hintergrund

Weitere Artikel zum Thema:

https://www.rnz.de/gurs

Weitere Artikel zum Thema:

https://www.rnz.de/gurs

Gendarmerie- und Polizeiwachtmeister erschienen um halb acht Uhr morgens in den betreffenden Häusern, eröffneten den bestürzten Juden den Abschiebe-Erlass des badischen Innenministers und verkündeten die Anordnungen der Geheimen-Staatspolizei-Stelle Heidelberg.

Nachdem die Juden ihre Sachen gepackt hatten, wurden sie unter Bewachung zum Rathaus gebracht. Um halb zwei Uhr nachmittags fuhr das "Sonderfahrzeug" der Gestapo mit ihnen ab.

Auch interessant

Auch wenn man die Hintergründe der Aktion gegenüber der Bevölkerung verschweigen wollte und auch keine Zeitungen darüber berichten durften: Es geschah am helllichten Tag. Viele sahen auf dem Marktplatz zu, wie man ihre Mitbürger fortschaffte - schweigend sollen die Beobachter gewesen sein, wie Zeitzeugen später berichteten.

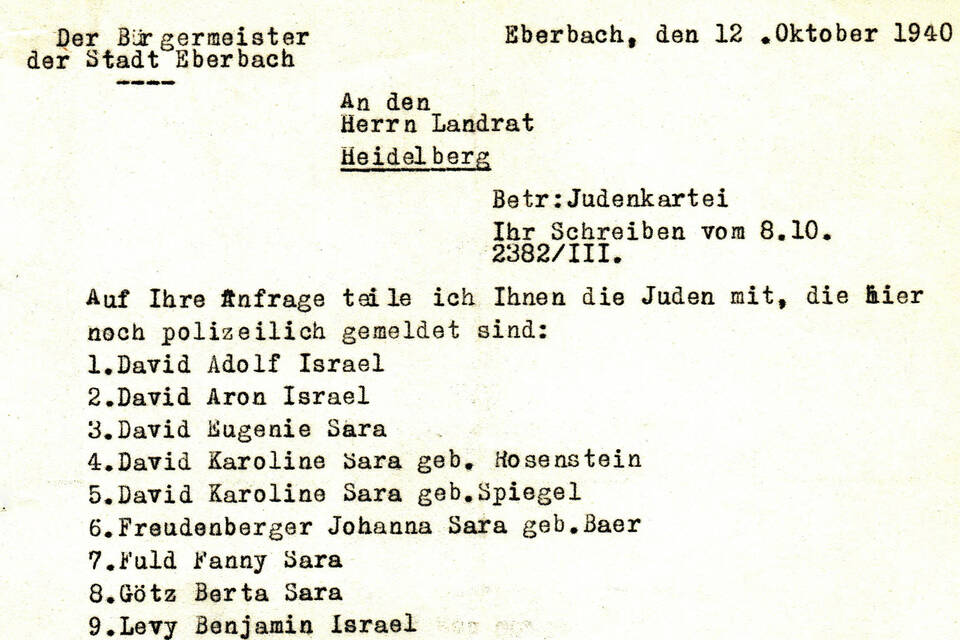

Die Namen der letzten Eberbacher Juden finden sich im Stadtarchiv. Es ist die Liste vom 12. Oktober 1940, die vier Tage vorher vom Landratsamt Heidelberg angefordert worden war.

Bürgermeister Hermann Schmeißer befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht in Eberbach – er war zur Wehrmacht eingezogen. Als Grund für die Abfrage des Landrates wurde lapidar eine Anordnung des Innenministers genannt – zur "Überprüfung". Die Stadtverwaltung meldete die Namen aus ihrer "Judenkartei". Der Familienname David zählte fünf Personen, Seligmann vier, Levy und Wolf je zwei, dazu Freudenberger, Fuld und Götz. Es sind Namen, die man heute im Straßenpflaster vor den damaligen jüdischen Häusern findet, auf eingelassenen "Stolpersteinen".

Eine Jüdin durfte bleiben

Henny Sara Wieprecht geborene Deichmann aus der Robert-Wagner-Straße 35, heute wieder Neckarstraße, war auch auf der Eberbacher Liste. Sie hatte Glück. Sie war mit Karl Wieprecht, dem Bruder des Verlegers Hermann Wieprecht verheiratet. Sie durfte bleiben. Also standen sechzehn Eberbacher Juden an jenem 22. Oktober 1940 auf dem Alten Markt. Julchen David aus Zwingenberg nahmen die Nazis gleich mit. Siebzehn wurden insgesamt von der Gestapo aus Eberbach weggebracht.

Eine Woche vor dem Beginn der Deportation hatte der aus Lindach stammende Gauleiter von Baden und Reichsstatthalter Robert Wagner (geborener Backfisch) zusammen mit dem saarpfälzischen Gauleiter Josef Bürckel die Ausweisung aller in ihrem Gebiet lebenden Juden in das zu der Zeit noch unbesetzte Südfrankreich angeordnet.

Innenminister Karl Pflaumer setzte die Weisung in Baden um – er war SS-Brigadeführer. Nach der Deportation meldeten Wagner und Bürckel ihre Länder dem "Führer" Adolf Hitler stolz als "judenfrei".

Gauleiter Wagner erklärte das Eigentum der Verbannten als dem Land Baden verfallen. Das von den Eberbacher Juden zurückgelassene Hab und Gut wurde später auf unmittelbare Anordnung der Polizeidirektion des Landratsamtes mehrere Tage lang in der städtischen Turnhalle am Turnplatz von einem Gerichtsvollzieher versteigert. Die Eberbacher griffen gerne zu, wie eine damalige Beobachterin zu berichten wusste.

Der 22. Oktober 1940 war ausgerechnet der letzte Tag des jüdischen Laubhüttenfestes, als generalstabsmäßig gleichzeitig 6.504 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland zusammengeholt und mit Straßen- und Schienentransporten ins französische Lyon gebracht wurden.

Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg und Konstanz waren die Ausgangspunkte der bis zu 70-stündigen Strapazen. Es rollten sieben Sonderzüge aus Baden und zwei aus der Pfalz. Im Waffenstillstandsvertrag Deutschlands mit Frankreich vom 22. Juni 1940 war festgelegt worden, dass französische Juden aus den von Deutschland besetzten Landen Elsass und Lothringen in den unbesetzten Teil Frankreichs abgeschoben werden durften, also in den Süden. Wider die Abmachungen überdehnten der Gauleiter von Baden, Robert Wagner, und der Gauleiter der Saarpfalz, Josef Bürckel, diese Vertragsklausel und wiesen auch alle in ihren beiden reichsdeutschen Gauen lebenden Juden aus. Das alles geschah "ohne vorherige Kenntnisgabe an die französischen Behörden." Die "Vichy-Regierung" in Südfrankreich war von der Ankunft der mehreren Tausend Juden völlig überrascht und überfordert. Sie beschwerte sich bei der deutschen Reichsregierung. Man wusste mit den vielen zugewiesenen Menschen nichts anzufangen. Deutschland reagierte nicht. Dann entschied sich die französische Regierung für ein Lager in den Pyrenäen - das Camp de Gurs.

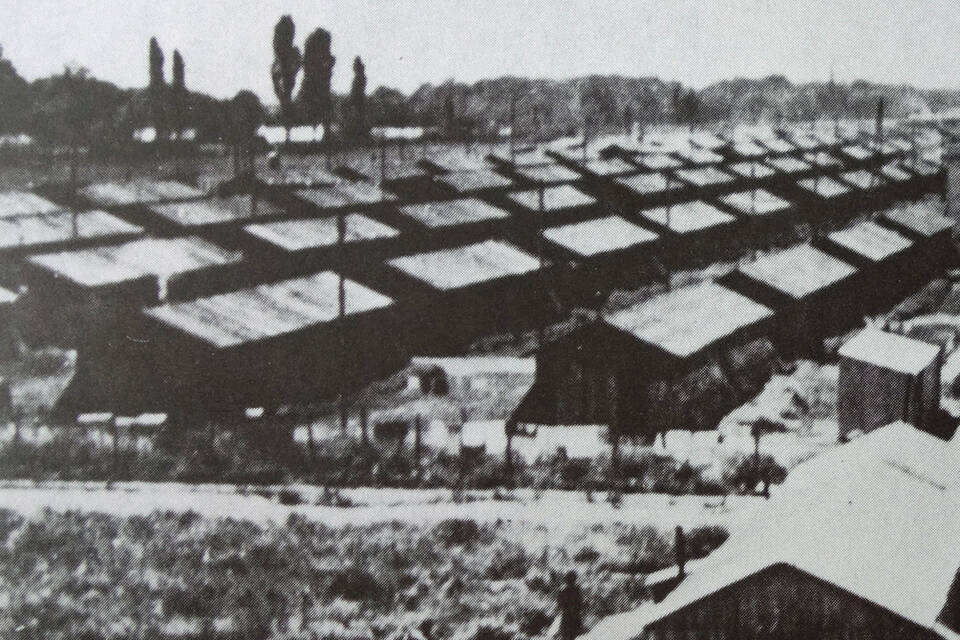

Gurs war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet worden. Interniert wurden zuletzt Gefangene aus dem spanischen Bürgerkrieg. Gurs wurde für die Eberbacher Juden und die anderen Israeliten aus Südwestdeutschland zum Vorhof der Hölle. Gurs ist der Name, der sich im Gedächtnis der Stadt eingeprägt hat. Am Lauer bei der Binnetzgasse, nahe dem früheren jüdischen Gebetshaus, steht ein Gedenkstein, der auf das Lager hinweist. Das Mahnmal wurde 2005 geweiht und geht auf ein Projekt der Evangelischen Jugend Eberbach zurück. Gurs war noch kein richtiges Vernichtungslager wie sie ein Jahr später eingerichtet wurden.

Die Insassen hatten im weiteren Verlauf sogar Briefverkehr, konnten Päckchen empfangen. Aber die äußeren unerträglichen Umstände machten auch Gurs zu einem Ort des Sterbens. Gurs war auch nicht in der Hand von Deutschen, schon gar nicht der SS, die sonst die Konzentrationslager beherrschte. Die Verwaltung des Lagers lag durchgehend bei den Franzosen. Der französische Lagerkommandant überließ die Juden ihrem Schicksal.

1940 war das Camp bereits weitgehend geräumt, als die neuen Insassen ankamen. Die Holzbaracken begannen zu verfallen. Es gab anfangs weder eine Lagerküche noch waren sanitäre Einrichtungen vorhanden. Die Holzbaracken hatten keine Fenster, nur Holzklappen. Die Unterkünfte standen leer, ohne irgendein Mobiliar. Die Insassen mussten anfangs auf dem blanken Boden schlafen, erst später gab es einen Sack Stroh als Unterlage.

Und der Winter 1940 stand bevor. Männer und Frauen wurden in getrennten Abschnitten des Lagers untergebracht. Es herrschte Hunger.

Viele überlebten die ersten Wochen nicht. Vier Eberbacher starben in Gurs, der 82-jährige Aron David bereits neun Tage nach seiner Ankunft, Sofie Seligmann starb im November, Adolf David im Dezember 1940. Auch Benjamin Levy überlebte Gurs nicht. Insgesamt sind im Camp de Gurs rund 2.000 Menschen umgekommen. Aron Davids Frau Karoline geborene Spiegel starb am 31. Dezember 1941 im Camp du Récébédou in Südfrankreich, wohin sie von Gurs gebracht worden war. Karoline David geborene Rosenstein starb ebenfalls in Récébédou.

Nur langsam kam humanitäre Hilfe nach Gurs. Das Rote Kreuz unterstützte die Verschleppten mit Lebensmitteln, ebenso amerikanische Quäker. Einigen wenigen Juden gelang ab 1941 über internationale Hilfsorganisationen und persönliche Kontakte die Ausreise in sichere Drittländer.

So überlebten drei Eberbacher: Der Sohn von Hermann und Regina Wolf, Alfred, hatte nach Abschluss der Höheren Schule ein Stipendium für die Vereinigten Staaten erhalten. Er konnte seine Eltern und seine Großmutter Sofie Levy aus Gurs herausbringen und zu sich holen. Großvater Benjamin Levy war bereits im Januar 1941 im Lager gestorben.

Als im Herbst 1942 auch der Süden Frankreichs von deutschen Truppen besetzt wurde, waren die in Gurs verbliebenen Eberbacher Juden schon wieder zurück ins Reich geschickt worden, dann weiter in die Vernichtungslager im Osten.

Johanna Seligmanns Spuren verlieren sich. Das Generallandesarchiv Karlsruhe nennt sechs Namen von Eberbacher Juden aus Gurs, die im August 1942 nach Auschwitz kamen: Eugenie David, Johanna Freudenberger, Fanny Fuld, Berta Götz, Berta und Fritz Seligmann. Keiner von ihnen hat die Vernichtungsmaschinerie der Nazis überlebt.