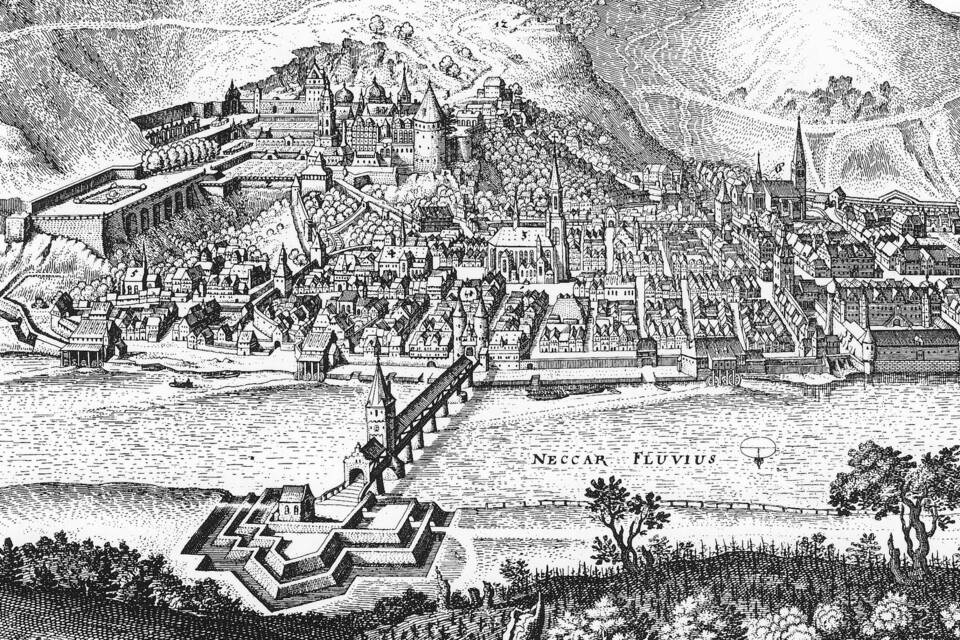

Feuertod eines "Ketzers" vor 600 Jahren in Heidelberg

Am 17. Februar 1425 wurde Johannes von Drändorf, ein Vorkämpfer der Reformation, in Heidelberg hingerichtet. Kurfürst Ludwig III. machte ihm den Prozess.

Von Hans-Martin Mumm

Heidelberg. Der Prozess gegen Johannes von Drändorf war kurz. Anklagepunkt: Ketzerei. Es bedurfte nur weniger Verhandlungen, bis in den Augen der Richter alle Beweise seiner Ketzerei vorlagen: Drändorf bezweifele die besondere Stellung der Priester und glaube nicht an die Unfehlbarkeit der Kirche. Feuertod lautete die Strafe, und am 17. Februar 1425,

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+