Weniger Geld für die Lehre: Studenten fürchten Ausbluten der Universität

Ein Bündnis kämpft um Erhalt der Qualitätssicherungsmittel. Ministerin Bauer kritisiert, dass Millionen Euro nicht verausgabt wurden.

Kürzere Öffnungszeiten für Bibliotheken, weniger Tutorien und Seminare für die Studierenden - all dies droht in den Augen des Bündnisses "Ich brauch die QSM", das sich an verschiedenen Hochschulen in Baden-Württemberg gegründet hat - auch an der Universität Heidelberg. Der Grund für die Skepsis: Die Landesregierung plant, einen Großteil der Qualitätssicherungsmittel (QSM) in die Grundfinanzierung der Universitäten zu überführen.

Die QSM sind als Ersatz für die Studiengebühren gedacht, die zum Sommersemester 2012 von der grün-roten Landesregierung abgeschafft wurden. 280 Euro erhalten die Hochschulen für jeden Nachwuchsakademiker. Dieses Geld darf nur im Einvernehmen mit den Studierenden und nur für die Lehre ausgegeben werden. An der Universität Heidelberg werden 80 Prozent der Mittel dezentral verteilt. Die restlichen 20 Prozent fließen in zentrale Einrichtungen wie die Universitätsbibliothek oder das Rechenzentrum. Doch da die Rektoren bei den Verhandlungen zum Hochschulfinanzierungsvertrag von der Landesregierung eine bessere Grundausstattung und mehr Flexibilität forderten, sollen von den bisher 170 Millionen Euro QSM 150 Millionen in die Grundausstattung umgeschichtet werden. So sieht es das mit den Hochschulen vereinbarte Eckpunktepapier des Wissenschaftsministeriums "Perspektive 2020" vor. Und genau dagegen läuft das Bündnis "Ich brauch die QSM" Sturm.

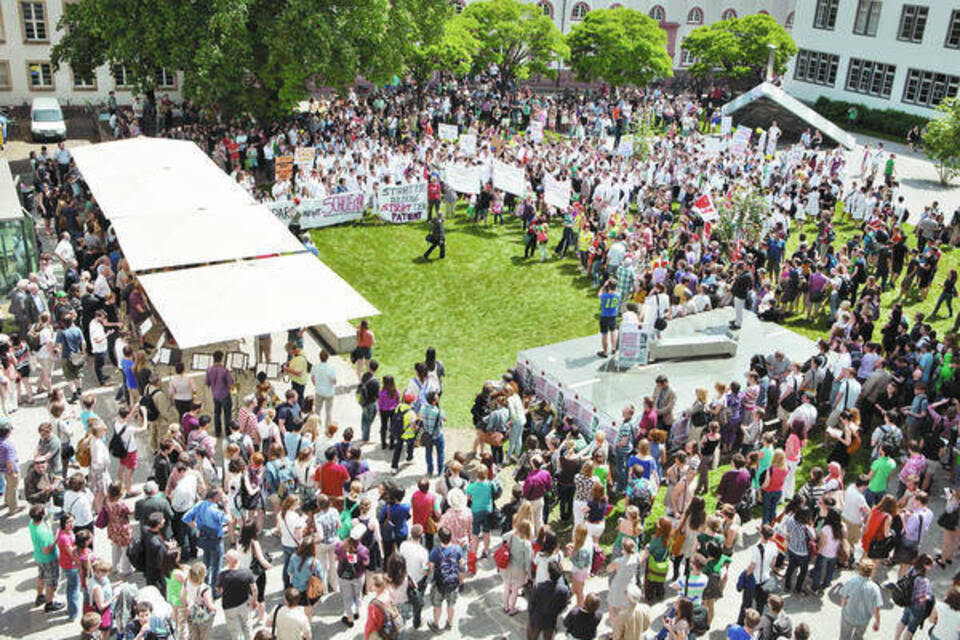

Fast 2000 Unterstützer haben seit 23. November eine Petition unterzeichnet, die sich für den vollständigen Erhalt der QSM einsetzt. Nicht nur das Mitspracherecht der Studierenden gehe verloren, befürchtet die Politik- und Psychologiestudentin Sara Garcia, eine der Sprecherinnen des Heidelberger Bündnisses. Sie fürchtet qualitative Einbußen für die Lehre, da das Geld dann nicht mehr zweckgebunden ist und auch für andere Dinge wie die gestiegenen Energiekosten eingesetzt werden könnte.

Letzten Endes müssten auch die Institute bluten. Da nämlich die QSM pro Kopf vergeben werden, haben davon in der Vergangenheit besonders Fächer mit vielen Studierenden profitiert. Garcia: "Ich verstehe nicht, dass sich eine Regierung, die sich so für die Mitsprache der Studierenden eingesetzt hat, so etwas plant." Mit einer breit angelegten Öffentlichkeitskampagne in den sozialen Medien will das Bündnis für sein Anliegen werben. "Wir gehen aber auch in Vorlesungen und Seminare", so Garcia.

Die Grundfinanzierung der Hochschulen werde bis 2020 um fast 2,2 Milliarden Euro erhöht, erklärt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer auf Anfrage der RNZ. Und in der Tat stamme etwa die Hälfte aus der Umschichtung von bisher zweckgebundenen Geldern wie den Qualitätssicherungsmitteln. Auch die von den Studierenden genannten Summen bestätigt Bauer: Nur 20 Millionen von den 170 Millionen Euro an QSM sollen ab 2015 bestehen bleiben.

"Fast alles andere, was das Bündnis behauptet, stimmt aber nicht", rechtfertigt Bauer die Pläne der Landesregierung: "Wir werden 1,7 Milliarden Euro frisches Geld für die Hochschulen in die Hand nehmen." Den Universitäten sollen nämlich auch mehr Mittel für Bauten zur Verfügung stehen. Die Ministerin will sich dafür einsetzen, dass auch zukünftig das Geld nach Studierendenzahlen vergeben wird: "Wir machen aber keine Vorgaben, wie die Universitäten diese Mittel dann auf die Fakultäten und Institute verteilen. Das fällt unter die Hochschulautonomie."

Es stimme in der Tat, dass die Studierenden mit der Umschichtung Mitspracherechte verlieren, gibt Bauer zu. "Allerdings haben wir damit auch bisher nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht." Denn landesweit wurden laut Bauer 75 Millionen Euro der QSM nicht abgerufen. Heidelberg sei in diesem Bezug sogar ein besonders problematisches Pflaster. Bauer: "Im Jahr 2013 wurden an der Universität 41 Prozent der zugewiesenen Qualitätssicherungsmittel nicht verausgabt." Nirgendwo sonst habe es so viele Schlichtungsverfahren gegeben, weil sich Rektorat und Studierende nicht auf einen Antrag einigen konnten.

Die Wissenschaftsministerin wirbt für den Hochschulfinanzierungsvertrag. Großes Ziel des Eckpunktepapiers "Perspektive 2020" sei es doch, dauerhaft Personal für die Hochschulen einzustellen und so die Lehre zu verbessern. Ein Weniger an Mitsprache sei zu verantworten. Bauer: "Im Gegenzug erhalten die Studierenden für die verbliebenen 20 Millionen Euro ein Vorschlagsrecht."

Auch die Universitätsleitung ist der Meinung, dass die QSM in die Grundausstattung der Hochschulen übergehen sollen. "So kann das dringend benötigte Geld flexibel und zielgerichtet eingesetzt werden", sagt Unisprecherin Marietta Fuhrmann-Koch. In der Tat sei es bisher nicht immer einfach gewesen, das Einvernehmen mit den Studierenden über die Verteilung der Gelder herzustellen. Sechs Schlichtungsverfahren gab es bislang an der Uni Heidelberg, in denen 27 Anträge behandelt werden mussten.

Wie geht es weiter? Das Wissenschaftsministerium wird im Rahmen der Beratungen für den Doppelhaushalt 2015/2016 voraussichtlich noch vor Weihnachten ermächtigt, einen neuen Vertrag mit den Hochschulen auszuarbeiten. Die Eckpunkte stehen bereits fest, sodass der Vertrag Anfang Januar unterzeichnet werden kann. Die Umsetzung an den Hochschulen wird, so die Prognose Theresia Bauers, aber wohl noch bis Ende 2015 dauern: "Dauerhafte Personalstellen zu schaffen, ist eine große Aufgabe."