Die Justiz der Sieger

Zeitzeuge kritisiert die Aufarbeitung der Massaker

Von Gregor Mayer

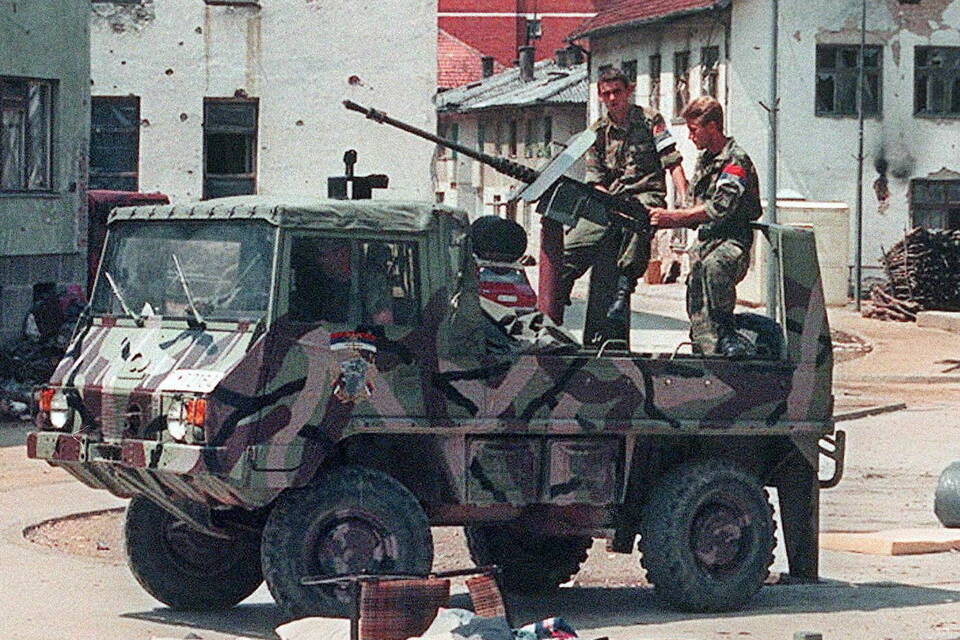

Srebrenica. Als die Truppen des bosnisch-serbischen Generals Ratko Mladic am 11. Juli 1995 in Srebrenica einrückten, fielen kaum Schüsse. Die Männer in dem zur UN-Schutzzone erklärten Gebiet hatten kaum Waffen. Die niederländischen UN-Truppen ("Blauhelme") am Ortseingang forderten Luftunterstützung der Nato an. Sie kam nicht – abgesehen von der symbolischen Bombardierung eines einzigen Panzers.

Dem vor Angst schlotternden Oberst Thomas Karremans, Kommandeur des UN-Bataillons, diktierte General Mladic die Bedingungen der Kapitulation – vor den Kameras des serbischen Fernsehens. Die "Blauhelme" assistierten bei der Deportation von 23.000 Frauen und Kindern, ehe sie bei abziehen durften.

Zugleich begann am 11. Juli 1995 der erste Völkermord in Europa seit 1945. Mladic und Radovan Karadzic, der Führer der bosnischen Serben, hatten ihre Pläne nie verhehlt. Die "Türken", wie sie Muslime in ostbosnischen Enklaven verächtlich nannten, standen ihrem Projekt eines "Groß-Serbiens" mit "ethnisch reinen" Territorien in weiten Teilen des Vielvölkerstaats Bosnien im Wege. Mehr als 8000 Männer und Jugendliche wurden umgebracht. Heute noch werden Leichen und Leichenteile gefunden.

Das Töten gefangener Gegner stellt ebenso ein Kriegsverbrechen dar wie die systematische Vertreibung. Das Internationale Jugoslawien-Tribunal in Den Haag hat die Untaten von Srebrenica in mehreren Urteilen als Genozid bewertet. Im November 2017 verurteilte das Tribunal den heute 77-jährigen Mladic wegen Srebrenica und anderer Verbrechen zu lebenslanger Haft. "Sie zählen zu den abscheulichsten, die die Menschheit je gesehen hat", befand Richter Alphonse Orie. Im Herbst steht die Berufung an. Karadzic erhielt im Vorjahr lebenslänglich, sein Urteil ist rechtskräftig.

Im Bosnienkrieg (1992-1995) begingen alle Seiten Kriegsverbrechen. Die serbische Seite ging besonders grausam vor. Die Truppen von Mladic und verbündete Freischärlerbanden vertrieben Hunderttausende und töteten Zehntausende Zivilisten, belagerten Städte jahrelang. Tausende Frauen wurden Opfer von Massenvergewaltigungen.

25 Jahre später zeigt sich bei den politischen Eliten in Serbien und in der zum Staat Bosnien und Herzegowina gehörenden Republika Srpska wenig Schuldeinsicht. "Es ist eine Situation der durchgängigen Genozid-Verleugnung", sagt Emir Suljagic, der Direktor des Gedenkzentrums in Potocari. "Die politische Klasse, die akademische Lehre, die Medien, selbst die Serbisch-Orthodoxe Kirche machen da mit." Suljagic, damals 19, durfte die Enklave als Dolmetscher für die "Blauhelme" verlassen. Sein auch auf deutsch erschienenes Buch "Srebrenica. Notizen aus der Hölle" zählt zu den eindringlichsten Zeitzeugen-Berichten.

Der EU nimmt es Suljagic übel, dass sie die internationalen Richter aus dem bosnischen Justizwesen abzog, das die Schuld vieler Beteiligter verhandeln sollte, während das Haager Tribunal die großen und prominenten Fälle behandelte. "Die Zahl dieser Verfahren ging drastisch zurück", stellt Suljagic fest. "Die, die Schuld auf sich geladen haben, fühlen sich ermutigt und auf der Siegerseite. Ihre Sympathisanten kontrollieren die Justiz."