Edingen-Neckarhausen hat Keltenfriedhof von circa 750 vor Christus

Direkt neben dem heutigen Friedhof ist der erste Neckarhausener Friedhof noch heute – 2008 wurden zwei Bestattungen gerettet

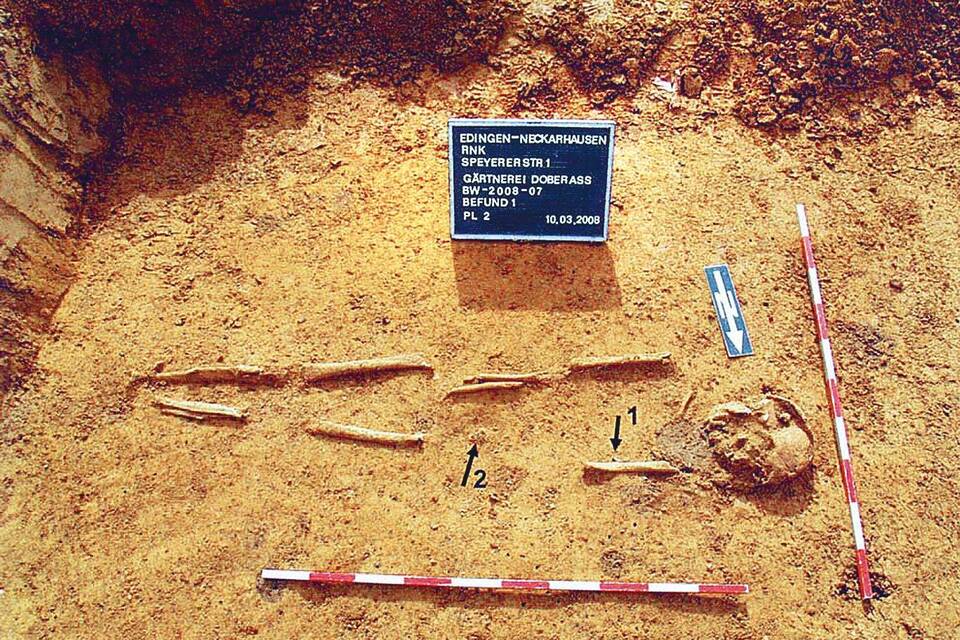

Vor fast zehn Jahren hat die archäologische Abteilung der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (REM) unter Leitung von Dr. Klaus Wirth das Gebiet des keltischen Friedhofs systematisch erforscht. Dabei stießen die Experten auf zwei Bestattungen. Foto: REM

Von Dirk Hecht

Edingen-Neckarhausen. Ein herausragendes Merkmal des Menschen ist, dass er seine verstorbenen Zeitgenossen nicht einfach liegen lässt, sondern pietätvoll bestattet. Dieser Brauch reicht weit zurück in die Altsteinzeit. Die angeblich so primitiven Neandertaler waren die Ersten, die ihre Toten begraben haben, und zwar nach einem ganz bestimmten Ritus.

In Neckarhausen