Geschichte einer Tauchfahrt zum tiefsten Punkt der Meere

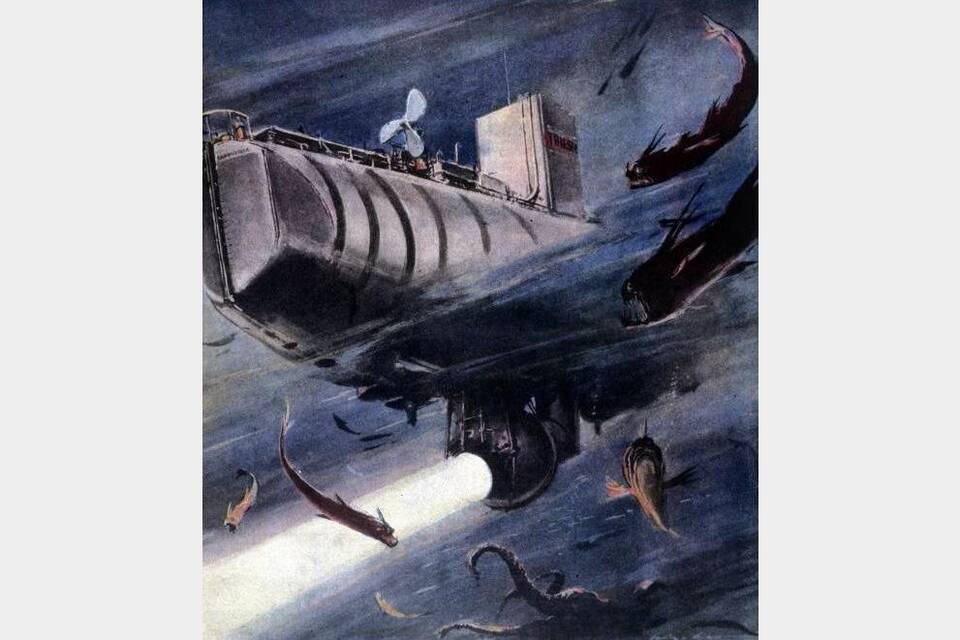

Als sich Jacques Piccard und Don Walsh am 23. Januar 1960 in den U-Boot-Schacht der "Trieste" zwängen, wissen sie nicht, ob sie das Abenteuer überleben.

Von Christian Satorius

Guam. Die Tragödie um das Tauchboot "Titan" zeigt einmal mehr, wie gefährlich und menschenfeindlich die Tiefsee sein kann. Auf dem Weg zum Wrack des weltberühmten Luxusdampfers "Titanic", das in einer Tiefe von 3803 Metern im eiskalten Wasser des Nordatlantiks liegt, implodiert die "Titan" am 18. Juni 2023. Alle fünf Menschen an Bord sind sofort tot. Das hätte

- Alle Artikel lesen mit RNZ+

- Exklusives Trauerportal mit RNZ+

- Weniger Werbung mit RNZ+