György Ligeti zum 100. Geburtstag

Der Heidelberger Frühling widmet dem Komponisten einen Schwerpunkt.

Von Matthias Roth

Heidelberg. Allen Kollegen in der Neuen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg hatte György Ligeti etwas voraus. Der Kosmopolit ungarischer Herkunft, der am 28. Mai 100 Jahre alt geworden wäre, war nicht durch einen Skandal bekannt, sondern durch einen Kino-Erfolg berühmt geworden.

Sein Name wurde auch solchen Menschen zum Begriff, die mit den zeitgenössischen Spielarten klassischer Orchester-, Chor- oder Bühnenmusik sonst kaum vertraut waren. Ja viele lernten diese überhaupt erst durch ihn kennen.

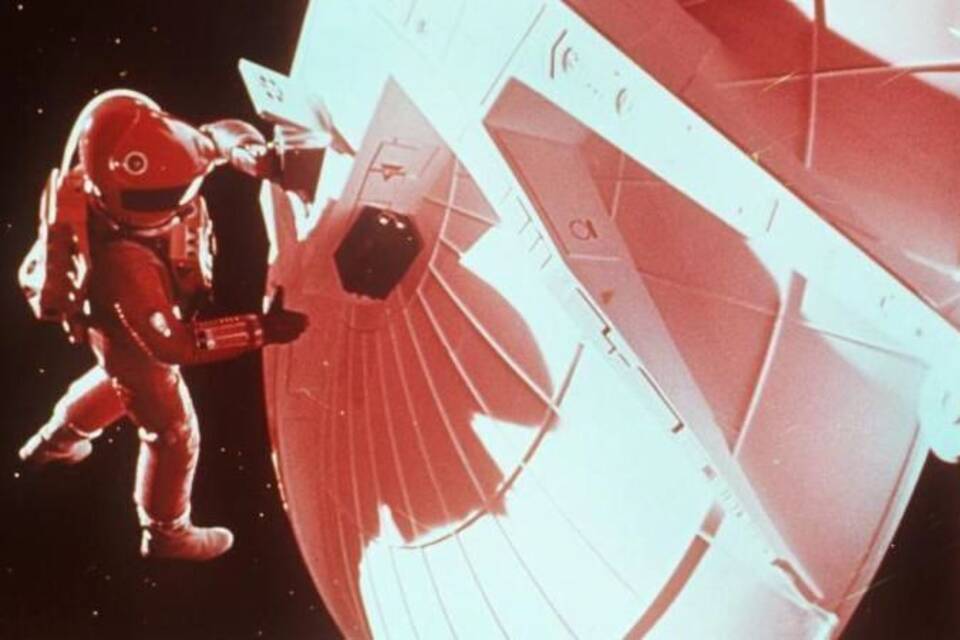

Dabei hat "2001: Odyssee im Weltraum", der äußerst rätselvolle Science-Fiction-Film von 1968, dem damals 45-jährigen Komponisten, der seit 1956 in Deutschland lebte, zunächst einmal gar nichts eingebracht.

US-Regisseur Stanley Kubrick, fünf Jahre jünger als der Komponist, benutzte dessen Musik, ohne ihn gefragt zu haben, und die Produktionsfirma weigerte sich später, Tantiemen für die drei verwendeten Stücke, "Atmosphères", Teile des "Requiems" und die 16-stimmige Vokalkomposition "Lux Aeterna", zu bezahlen: "Ich habe mit meinen Verlagen gegen Metro Goldwyn-Meyer prozessiert", erzählte der Komponist später einem Journalisten, "aber die antworteten, ich solle froh sein, dass ich durch diesen Film so bekannt geworden bin."

Er nahm von weiteren Klagen Abstand, "weil ich ihn (Kubrick) für ein Genie halte", meinte der Komponist letztlich anerkennend: "Meine Musik passt ideal zu diesen Weltraum- und Geschwindigkeitsfantasien."

Ligeti habe Kubrick nie persönlich getroffen, obwohl dieser seine Musik noch öfter für seine Filme verwendet hat ("The Shining" und "Eyes Wide Shut"). Und auch andere bedienten sich bei ihm: 35 Filme mit Ligetis Musik gibt es bis heute. Doch was macht seine Klangwelten so besonders, dass sie gerade Filmemacher derart anzieht?

Besonders die frühen Werke für Orchester, "Apparitions" (1959) und "Atmosphères" (1961), die Ligetis Durchbruch als Komponist markierten, konfrontieren den Hörer mit Klangflächen, die auf alles verzichten, was bis dahin mit Musik assoziiert worden war: Melodie und Rhythmus, aber auch Artikulation, Phrasierung und überhaupt jeder Fortgang, jede Entwicklung fehlen hier gänzlich.

Die Klänge stehen da wie eine Wand: düster, kalt, auch brütend heiß und gleißend hell – in jedem Fall aber: ohne jede Emotion. Insofern transportiert diese Musik eher das Unheimliche, Unbekannte, Bedrohliche und ist kaum als Untermalung von Komödien geeignet.

Schon als Ligeti nach den Aufständen 1956 vor der sowjetischen Besetzung seiner Heimat Ungarn in den Westen geflohen war, hatte er sich von seinen frühen musikalischen Vorbildern Strawinsky und Bartók distanziert.

Er war im Kölner Elektronischen Studio des WDR mit Stockhausen, Koenig und anderen zusammengetroffen. Stockhausens "Gesang der Jünglinge" (1956) hatte er noch in Budapest im Radio gehört und war fasziniert gewesen von den Möglichkeiten dieser elektronisch verfremdeten Tonband-Musik, sodass er sich zunächst in diese vertiefte.

Doch schnell ermüdete sein Interesse an der Arbeit mit Tonband, Sinus-Generatoren und den ersten Synthesizern und er verlegte sich darauf, die Klänge der damals noch recht aufwendigen Elektronik mit Hilfe eines Orchesters oder der Orgel ("Volumina", 1962) zu erzeugen.

Er erreichte dies durch mehrfache Schichtung von eng aneinander liegenden Tönen ("Clustern"), Glissandi oder sehr schnellen Tremoli und metrischen Überlagerungen, die jedes Gefühl für genaue Tonhöhen oder exakte Rhythmen verwischen. So entstanden Klangwolken von diffuser Farbigkeit und räumlich-dynamische Bewegungen, die nicht genau zu verorten sind.

Hintergrund

Der Heidelberger Frühling widmet György Ligeti am 4. und 5. April einen Themenschwerpunkt mit folgendem Programm:

4. April, 17 Uhr, Jesuitenkirche: Markus Uhl spielt Orgelwerke von Bach und Ligeti.

4. April, 19.30 Uhr, Neue Aula: KlangForum Wien spielt

Der Heidelberger Frühling widmet György Ligeti am 4. und 5. April einen Themenschwerpunkt mit folgendem Programm:

4. April, 17 Uhr, Jesuitenkirche: Markus Uhl spielt Orgelwerke von Bach und Ligeti.

4. April, 19.30 Uhr, Neue Aula: KlangForum Wien spielt Kammerkonzert unter der Leitung von Péter Eötvös.

5. April, 17 Uhr, Alte Aula: Das Quatuor Diotima spielt Janácek, Ligeti und Bartók.

5. April, 19.30 Uhr, Pfarrkirche St. Paul, Boxberg: Heidelberger Klangforum mit Vokalmusik von Ligeti und Komponisten der Renaissance.

"Die Frage, ob ich jemanden mit meiner Musik erreichen will", so der Komponist in einem Filmporträt, "stellt sich für mich gar nicht. Es ist so wie in der wissenschaftlichen Forschung: Man versucht, ein Problem zu lösen aus Interesse an der Sache und kümmert sich nicht um den praktischen Nutzen. So ist auch die Frage, ob jemand das braucht, was ich mache, unwesentlich … Man kann die Relevanz eines Kunstwerks immer erst im Nachhinein beurteilen."

Inspiriert wurde Ligeti von der statischen Polyphonie eines Ockeghem (gestorben 1497), Wagners Vorspiel zum "Rheingold", Bildern von Paul Klee oder Skulpturen von Constantin Brâncusi, später von der Chaostheorie oder der Fraktalen Geometrie.

Da scheint es fast erstaunlich, dass seinen Kompositionen auch immer wieder ein anarchischer Humor innewohnt, etwa dem "Poéme symphonique", einem der wenigen Werke aus seiner Feder, die mit einem Skandal verbunden sind: Bei der Uraufführung 1963 im Rathaus von Hilversum, als die vom Komponisten selbst "dirigierten" 100 Metronome auf der Bühne mit jeweils unterschiedlicher Geschwindigkeit in Betrieb gesetzt worden waren und die befracktem "Musiker" sodann die Bühne verließen, entfernten sich auch einige Honoratioren der Stadt aus dem Saal, denen das unkoordinierte, circa 20-minütige Geklacker eine Zumutung war.

Dabei sind die hier sich dauernd verändernden Dichtegrade der polymetrischen Struktur durchaus faszinierend. Sie verlangen aber einen geduldigen Hörer, der bereit ist, sich auf das Erlebnis einzulassen, etwas wahrzunehmen, das weder vorhersehbar, noch im traditionellen Sinne komponierbar ist.

Der scharfe Humor des Komponisten schlug sich dann vor allem in seiner grotesken Oper "Le Grand Macabre" nieder (nach Ghelderode, 1974-1977), die in der Spielzeit 2000/01 auch im alten Theater Heidelberg mit sehr großem Erfolg produziert worden war (unter der musikalischen Leitung von Thomas Kalb und in der Regie von Wolf Widder).

Vor allem die Begegnung mit dem Werk des in Mexiko lebenden US-Amerikaners Conlon Nancarrow, der Stücke für mechanische Klaviere schrieb und Klavierwalzen stanzte, da seine bevorzugten Geschwindigkeiten für menschliche Finger unerreichbar sind (und bleiben werden), gab neue Impulse.

Dessen sprühendes Rauschen der Töne sowie die ostasiatische Gamelan- oder Gagaku-Musik, später auch Musik aus Afrika, brachten Ligeti, der als Honorarprofessor in Stockholm, bei den Darmstädter Ferienkursen, in Tanglewood oder Siena unterrichtete sowie ab 1973 als Professor für Komposition an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg tätig war, zu einer neuen Stufe von Klangforschung, die sich vehement in mehreren hoch virtuosen Solokonzerten niederschlug: Die beiden Fünfsätzer für Klavier bzw. Violine und Orchester (1988 und 1992) gelten neben den Etüden für Klavier (in zwei Büchern) als Gipfel der Gattungen und sind für die Ausführenden extrem anspruchsvoll – ja: Eigentlich sind sie in ihrer komplexen Struktur nicht zu realisieren.

Aber Ligeti hat die Unvollkommenheit der Wiedergabe, die schiere Unmöglichkeit "korrekter" klanglicher Umsetzung dieser Werke bereits mit in diese hinein komponiert: Die Annäherung ist hier das Ziel, nicht das Perfekte, das Überschreiten der Grenzen ist Programm, nicht die Absolutheit einer zeitlos gültigen Interpretation, die schon durch die unterschiedliche Stimmung der Instrumente nicht zu erreichen ist und das Changieren zwischen europäisch-gleichschwebender Stimmung und Naturtonsystemen im Violinkonzert jede "Richtigkeit" extrem erschwert, wenn nicht unmöglich macht.

György Ligeti, der 2006 in Wien starb, liebte es, die Dinge auf die Spitze zu treiben – und das macht seine Musik bis heute so spannend.