Eine Mahnung an alle Europäer

Epoche des Umbruchs: Die Frankfurter Schirn-Kunsthalle widmet sich mit einer großen Ausstellung dem Glanz und dem Elend der Weimarer Republik

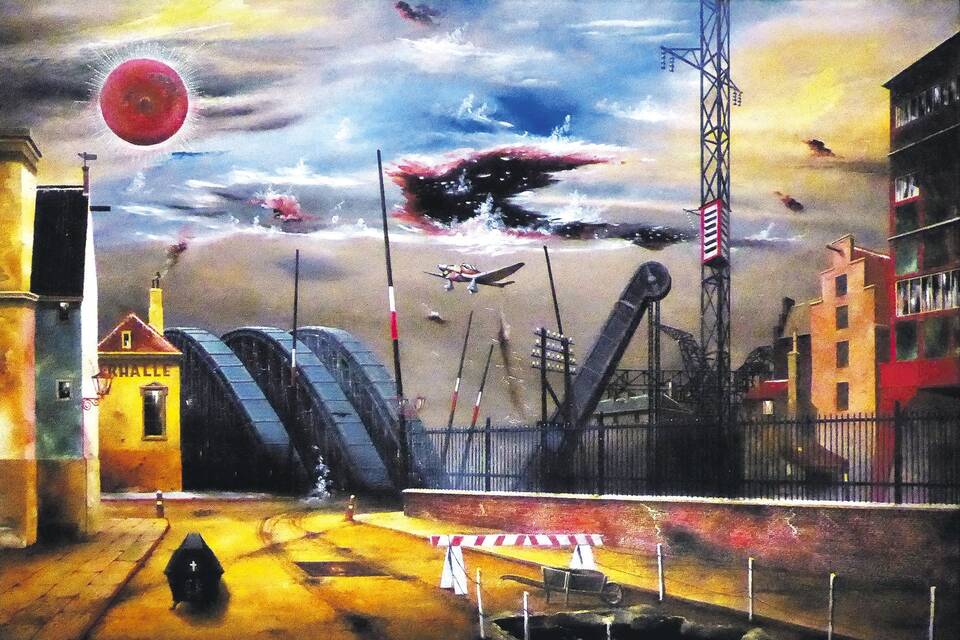

Franz Radziwill Gemälde "Streik" aus dem Jahr 1931, ausgeliehen aus dem Westfälischen Landesmuseum Münster. Foto: Milan Chlumsky

Von Milan Chlumsky

Frankfurt. Unzählige Erklärungsversuche gibt es, weshalb die Weimarer Republik in der Diktatur des NS-Staats versank. Die junge Demokratie stand permanent unter Druck und